Die Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) steht an einem Wendepunkt, an dem sich grundlegende Veränderungen in der Art und Weise abzeichnen, wie Menschen mit intelligenten Systemen kommunizieren und interagieren. Model Context Protocols, kurz MCPs, nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein und transformieren traditionelle passiv agierende Chatbots zu aktiven, handlungsfähigen Agenten. Diese Entwicklung birgt enormes Potenzial, doch die eigentliche Tragweite liegt in der Frage der Kontrolle und der Gatekeeper, die über die Zugänglichkeit und Verbreitung dieser Technologie entscheiden. Model Context Protocols sind standardisierte Schnittstellen, die es großen Sprachmodellen ermöglichen, auf externe Datenquellen und Anwendungen zuzugreifen. Sie fungieren als Brücke zwischen der KI und der realen Welt, sodass Modelle nicht nur Antworten generieren, sondern faktisch handeln können.

Beispielsweise können MCPs eine KI befähigen, aktuelle Flugpreise abzurufen, Kalendereinträge vorzunehmen oder Dateien auf einem Computer umzubenennen. Dadurch entsteht eine Art Superkraft für KI-Systeme, die weit über reine Textantworten hinausgeht. Die Idee hinter MCPs zielt darauf ab, eine universelle und standardisierte Infrastruktur zu schaffen, über die verschiedenste Anwendungen und Dienste mit Sprachmodellen kommunizieren können. Während bereits heute Integrationen wie bei OpenAI oder Claude existieren, zeichnen MCPs den Weg zu einem offenen und interoperablen Ökosystem. Die Architektur ist dabei klar in zwei Komponenten gegliedert: Auf der einen Seite stehen die Clients – die Laufzeitumgebungen oder Chat Interfaces, wie ChatGPT oder Claude.

Auf der anderen Seite agieren die Server, welche externe Dienste wie Flugbuchungen, E-Mail-Systeme oder Domainregistrierungen bereitstellen. Es sind zwei Haupttypen von MCP-Servern erkennbar. Die erste Kategorie richtet sich eher an Entwickler und umfasst Tools, die lokal auf Computern laufen, Dateimanagement unterstützen oder Skripte ausführen. Die zweite Kategorie ist breit auf den Web- und Aktionsbereich ausgerichtet und fokussiert reale Anwendungsfälle wie Produktrecherchen, Terminbuchungen oder E-Mail-Versand. Dieser Mix zeigt, wie facettenreich MCPs sein können und weshalb sie für unterschiedlichste Branchen und Benutzergruppen relevant sind.

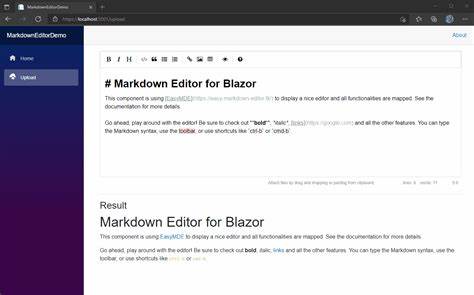

Experimente mit MCP-Implementierungen zeigen allerdings, dass die Technologie noch in den Kinderschuhen steckt. Die Benutzererfahrung ist vielerorts noch holprig. Viele Chat-Interfaces unterstützen MCP-Server bisher nicht auf nutzerfreundliche Weise. Einrichtungsprozesse sind oft kompliziert und erfordern das manuelle Editieren von JSON-Dateien – keine Optimale Lösung für den Endanwender. Der Umgang mit den Antworten ist ebenso verbesserungswürdig: teilweise werden nur rohe Daten geliefert, die der Nutzer erst interpretieren muss, oder es fehlt an relevanten Informationsteilen.

Sicherheit stellt dabei eine weitere Herausforderung dar. Da MCPs tiefgreifenden Zugriff auf externe Systeme ermöglichen, eröffnen sie auch Angriffsflächen für Missbrauch durch bösartige Eingaben, unautorisierten Zugriff oder Manipulationen. Aktuell gibt es kaum etablierte Schutzschichten oder Sandbox-Mechanismen, sodass der Betrieb mit Risiken verbunden ist. Während die Serverseite technische Hürden bewältigt, liegt die entscheidende Macht bei den MCP-Clients. Diese steuern, welche MCP-Server überhaupt genutzt werden können, welche Funktionen tatsächlich ausgeliefert werden und wie die Interaktionen für den Nutzer gestaltet sind.

Selbst die besten MCP-Server verlieren an Wirkung, wenn die Clients den Zugang blockieren oder nur eingeschränkt erlauben. Damit werden Plattformbetreiber wie OpenAI, Anthropic oder andere Anbieter von KI-Oberflächen zu Gatekeepern einer neuen digitalen Infrastruktur. Das neue Kräfteverhältnis lässt sich gut mit den Modellen der letzten zwei Jahrzehnte vergleichen, insbesondere mit der Vorherrschaft von Suchmaschinen und App Stores. Google bestimmte lange Zeit, welche Informationen Nutzer bei Suchanfragen erreichen konnten und baute damit eines der lukrativsten Geschäftsmodelle auf. Ähnlich gestalten sich die zukünftigen MCP-Ökosysteme.

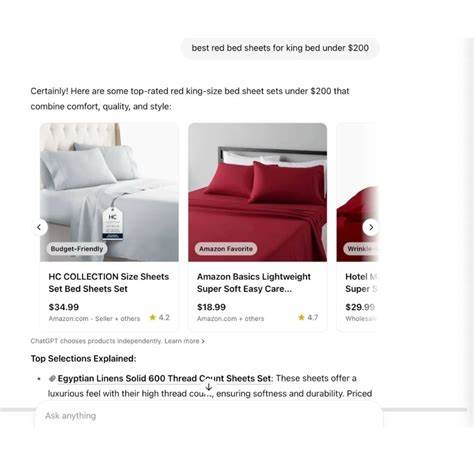

Die KI-Clients fungieren quasi als neue „Suchmaschinen“, die Antworten kuratieren, sortieren und anreichern. Dabei agieren sie auch als „App Stores“, durch die Nutzer Erweiterungen und Werkzeuge installieren oder ablehnen können. Der Wettbewerb um Sichtbarkeit und Zugang wird sich dabei in den MCP-Direktorien entscheiden. Große Anbieter werden um prominente Platzierungen feilschen und für diese Werbe- oder Lizenzgebühren zahlen, um bevorzugt in den Gesprächsverläufen der Nutzer präsent zu sein. Dies hat Folgen nicht nur für die Anbieter von MCP-Servern, sondern auch für die Nutzer, deren Auswahl an Werkzeugen zunehmend durch wirtschaftliche Interessen beeinflusst wird.

Die einfachen Nutzer dürften sich dabei hauptsächlich an die Vorgaben der Plattform halten, statt eigene MCPs auszuwählen oder zu konfigurieren. Während die dominierenden MCP-Clients eng kontrollierte Ökosysteme schaffen, wird es auch Nischen für offenere, eventuell Open-Source-basierte Interfaces geben. Diese könnten für Power-User attraktiv sein, die vollständige Freiheit bei der Installation und Nutzung von MCPs suchen. Gleichwohl werden derartige Angebote wohl eine kleinere Rolle spielen, vergleichbar mit Linux-Distributionen im Vergleich zu Windows oder macOS auf Desktops. Das Ökosystem rund um MCPs bietet vielfältige Chancen für neue Geschäftsmodelle.

Dazu zählen etwa Bündelangebote von MCPs, die verschiedene Werkzeuge in einem Paket bereitstellen und so die Nutzung vereinfachen. Weiterhin entstehen Affiliate-Marketing-Konzepte, bei denen MCPs als Vergleichs- und Empfehlungsmaschinen agieren, etwa im Bereich E-Commerce. Auch Anbieter, die bestehende APIs automatisiert in MCP-konforme Schnittstellen übersetzen, dürften stark nachgefragt sein. Die Bedeutung von Sicherheitsdienstleistern, die den Datenverkehr zwischen Clients und Servern schützen, wird ebenso zunehmen. Große Unternehmen werden vermutlich vermehrt private MCP-Server verwenden, die interne Dienste sicher und effizient mit KI-Technologien verknüpfen.

Die zunehmende Spezialisierung der MCP-Clients eröffnet zudem Chancen, gezielt Branchen oder Funktionen mit maßgeschneiderten Lösungen zu bedienen. Reisen, Personalwesen oder Compliance sind nur einige der Bereiche, in denen maßgeschneiderte Clients den Alltag verändern können, indem sie das Potenzial von MCPs passgenau ausschöpfen. Betrachtet man die Entwicklung aus heutiger Perspektive, sind MCPs noch relativ roh, mit vielen technischen und nutzerorientierten Herausforderungen. Dennoch zeichnet sich eine klare Richtung ab: Sprachmodelle werden nicht länger reine Antwortmaschinen sein, sondern zu aktiven Agenten, die kontextabhängig handeln und komplexe Aufgaben übernehmen. Die Gatekeeper – also die Plattformen, die die MCP-Clients bereitstellen – werden maßgeblich darüber entscheiden, wie offen, transparent und zugänglich diese Welt wird.

Damit eröffnet sich für Unternehmen, Entwickler und Nutzer gleichermaßen eine neue, dynamische Landschaft, die die Art und Weise, wie KI eingesetzt wird, grundlegend verändern könnte. Das Rennen um die Kontrolle über MCP-Ökosysteme hat begonnen – ein Rennen, dessen Ergebnis großen Einfluss auf die digitale Zukunft, Wirtschaft und Gesellschaft haben wird.