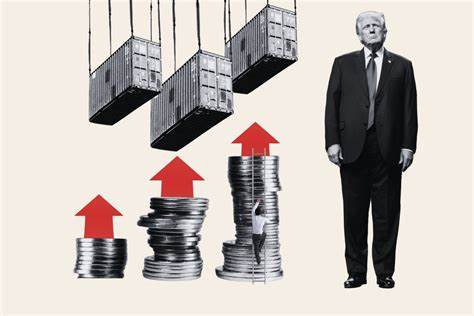

Die Einführung der Zölle durch die Trump-Administration veränderte im Laufe der letzten Jahre die Handelslandschaft nachhaltig. Besonders die in den USA verhängten Einfuhrzölle auf Waren aus China und anderen Ländern lösten globale Reaktionen aus, die weit über traditionelle Handelswege und politische Verhandlungen hinausgingen. Unternehmen, Regierungen und Wirtschaftsakteure standen vor der Herausforderung, auf die erhöhten Kosten und Unsicherheiten zu reagieren – und der digitale Wandel bot dafür unerwartete Lösungsansätze und neue Chancen. Der Kern dieser Zölle lag vor allem in der Absicht, die heimische Industrie zu schützen und vermeintlich unfairen Handel zu bekämpfen. Doch die Konsequenzen trafen sämtliche Akteure entlang der internationalen Lieferketten.

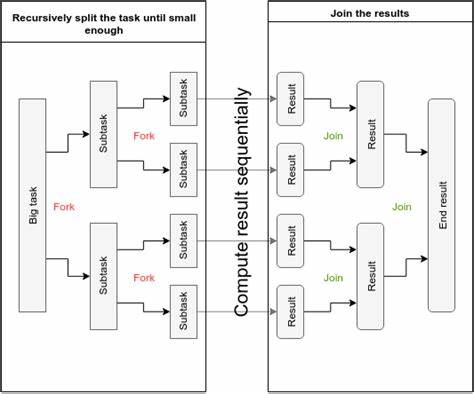

Steigende Preise, verschobene Handelsströme und eine zunehmende Nervosität unter den Investoren machten schnelle Anpassungen notwendig. Hier setzte die Digitalisierung als flexible und effektive Antwort an. Digitale Technologien ermöglichen es Unternehmen, besser auf unvorhersehbare Marktbedingungen zu reagieren. Die Analyse großer Datenmengen in Echtzeit hilft, Trends und Risiken in der Lieferkette zu erkennen. So können Firmen alternative Beschaffungsquellen identifizieren, Rohstoffpreise überwachen und logistische Vorgänge effizienter gestalten.

Intelligente Algorithmen unterstützen zudem dabei, mögliche Auswirkungen von geopolitischen Ereignissen vorherzusagen und zu minimieren. Außerdem setzen viele Unternehmen auf digitale Plattformen, um direkte Handelsbeziehungen zu knüpfen und Zwischenhändler zu umgehen. E-Commerce und B2B-Marktplätze erfahren einen Aufschwung, da sie Unternehmen flexibler und agiler machen. Gerade kleine und mittelständische Betriebe profitieren von dieser Entwicklung, da Barrieren für den Marktzugang sinken und neue internationale Geschäftsmöglichkeiten entstehen. Neben der unmittelbaren Wirtschaftsebene wird auch die staatliche und politische Reaktion durch digitale Werkzeuge ergänzt.

Regierungen nutzen digitale Diplomatie, vernetzen sich über Social-Media-Kanäle und setzen Informationssysteme ein, um ihre Handelspolitik transparenter zu gestalten und öffentliche Meinung zu beeinflussen. Gleichzeitig fördern sie Investitionen in digitale Infrastruktur, um ihre Wettbewerbsfähigkeit in der globalen Wirtschaft zu stärken. Ein weiterer Bereich, in dem digitale Technologien als Gegenmaßnahme zu den Trump-Zöllen dienen, ist die Entwicklung alternativer Produktionsstandorte. Automatisierung, Robotik und Künstliche Intelligenz ermöglichen es, Fertigungsprozesse kosteneffizienter und lokal unabhängiger zu gestalten. Dies führt zur Entstehung neuer Industriecluster, die weniger anfällig für zollbedingte Störungen sind.

Besonders bemerkenswert ist auch der Einsatz von Blockchain-Technologie zur Optimierung von Handels- und Zollprozessen. Durch transparente und fälschungssichere Dokumentationsmethoden lassen sich Zollabfertigungen beschleunigen und Betrugsrisiken reduzieren. Dies trägt dazu bei, die Zusatzkosten und Verzögerungen infolge der Zollerhöhungen zumindest teilweise auszugleichen. Die Folgen der Handelskonflikte unter Trump haben somit nicht nur kurzfristige ökonomische Verschiebungen verursacht, sondern auch den digitalen Strukturwandel beschleunigt. Viele Unternehmen haben ihre Strategien umgestellt, um in einer volatileren Welt widerstandsfähiger zu agieren.

Die Verringerung von Abhängigkeiten, schnellere Reaktionsmöglichkeiten und die Integration digitaler Tools zählen heute zu den wichtigsten Säulen moderner Handels- und Produktionsstrategien. Dies zeigt, dass digitale Innovationen weit mehr sind als nur technische Spielereien. Sie sind ein entscheidendes Instrument, um politische und wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern. Unternehmen, die frühzeitig auf diese Veränderungen reagieren und digitale Kompetenzen ausbauen, können nicht nur aktuelle Schwierigkeiten bewältigen, sondern langfristig ihre Position im globalen Wettbewerb stärken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die digitalen Gegenbewegungen zu den Trump-Zöllen vielfältig sind und unterschiedliche Dimensionen umfassen.

Sie reichen von datenbasiertem Risikomanagement über neue Handelsplattformen bis hin zur Automatisierung der Produktion und der Nutzung von Blockchain im Zollwesen. Die erfolgreiche Bewältigung eines geoökonomisch komplexen Umfelds hängt heute entscheidend von der digitalen Transformation ab. Die Zölle waren ein Katalysator, der den Druck auf bestehende Geschäftsmodelle erhöhte und gleichzeitig neue Chancen für digitale Innovationen schuf. Für die Zukunft gilt es, diese Entwicklung weiter voranzutreiben, um nicht nur auf taktische Herausforderungen zu reagieren, sondern strategisch stärker und nachhaltiger zu werden. Deutschland und andere exportorientierte Volkswirtschaften profitieren enorm von diesem digitalen Einstieg, da sie so ihre globale Wettbewerbsfähigkeit erhalten und ausbauen können.

Nicht zuletzt spiegelt diese digitale Gegenbewegung auch einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise wider, wie Handel gestaltet wird. Die ältere Ära der starren protektionistischen Maßnahmen wird zunehmend von einer flexiblen und technologiegetriebenen Dynamik abgelöst. Die Handelswelt 4.0 zeichnet sich durch Vernetzung, Vernunft und digitale Spannkraft aus – eine Entwicklung, die langfristig zu stabileren und effizienteren weltwirtschaftlichen Beziehungen führen könnte.