In vielen Städten der Welt ist das Wetter oft von grauen, wolkenverhangenen Tagen geprägt, insbesondere in den Wintermonaten. Gerade in gemäßigten Klimazonen leiden die Bewohner unter einem Mangel an Sonnenlicht, was erhebliche Auswirkungen auf die Stimmung, Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden haben kann. Vor diesem Hintergrund stellt sich eine spannende Überlegung: Könnten Städte mit oft bewölktem Himmel riesige Türme mit einer Höhe von etwa 900 Metern oder 3.000 Fuß errichten, um über den Wolken zu leben und so deutlich mehr Sonnenstunden zu erleben? Zunächst einmal stellt sich die Frage, ob Türme dieser Dimension technisch und wirtschaftlich realisierbar sind. Der höchste Wolkenkratzer der Welt, der Burj Khalifa in Dubai, misst aktuell 828 Meter und damit knapp unter 900 Meter.

Der Bau von Gebäuden in dieser Höhe ist technisch äußerst anspruchsvoll, aber nicht unmöglich. Ein 900-Meter-Turm würde jedoch neue Herausforderungen mit sich bringen – nicht nur bezüglich der Statik und Materialien, sondern auch hinsichtlich der Infrastruktur, Energieversorgung und des Personenverkehrs. Innovatives Design und modernste Ingenieurstechniken wären zwingend notwendig, um die Stabilität und Sicherheit eines derart hohen Gebäudes zu gewährleisten. Darüber hinaus sind die finanziellen Investitionen für solch monumental hohe Bauten enorm. Die Errichtung eines Turms in dieser Größenordnung wäre mit Kosten in Milliardenhöhe verbunden.

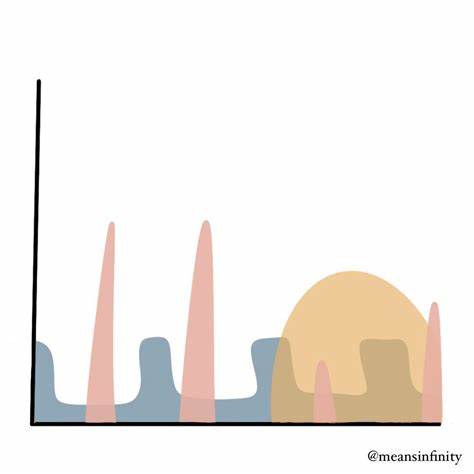

Die Frage stellt sich, ob Städte oder private Investoren bereit und in der Lage wären, diese Ausgaben zu tragen, insbesondere angesichts anderer wichtiger städtischer Projekte wie Infrastruktur, Bildung und Sozialwesen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Nutzen, den ein solcher Turm tatsächlich bietet. Während es theoretisch möglich ist, dass man über der Wolkendecke Sonnenschein genießen könnte, variieren die Wolkenhöhen stark und hängen von Wetterlage, Jahreszeit und geografischer Lage ab. In manchen Städten liegen Wolkendecken oft über 900 Metern, sodass selbst sehr hohe Türme nicht immer garantiert sind, oberhalb der Wolken zu sein. Ein zusätzlicher Faktor ist die Luftqualität, die in höheren Stockwerken oft besser ist, was einen gesundheitlichen Vorteil bedeuten kann.

Die Idee, im wahrsten Sinne des Wortes über den Wolken zu wohnen, ist zweifelsohne attraktiv. Bewohner könnten von mehr natürlichem Licht profitieren, was positive Effekte auf die psychische Gesundheit, die Vitamin-D-Produktion und die allgemeine Lebensqualität hätte. Auch die Immobilienwerte in solchen Turmhöhen könnten potenziell steigen, da die Nachfrage nach Wohnungen mit Ausblick und Sonnenschein größer wäre. Doch gleichzeitig müssen auch andere Fragen bedacht werden – wie etwa der Einfluss auf das Stadtbild, die Schattenwirkungen auf umliegende Gebäude und die Integration in das bestehende städtische Gefüge. Interessanterweise gibt es bereits Städte, die in ihren höher gelegenen Bauwerken oder durch natürliche Gegebenheiten des Geländes mehr Sonnenschein erleben.

Städte mit Hügeln oder Bergen in der Nähe ermöglichen bei gutem Wetter Ausblicke über die Wolken oder Nebeldecke hinweg. In Chicago etwa, so wurde im Diskussionsforum angemerkt, zeigen Fotos, wie die Sonne über eine Wolkendecke hinaus scheinen kann. Ein ähnliches Phänomen erleben manche Skigebiete, deren Bewohner oder Besucher bei Nebel im Tal vom heiteren Wetter über der Wolkenschicht profitieren. Dennoch ist es fraglich, ob der Bau eines einzigen oder mehrerer Türme von 900 Metern Höhe wirklich die optimale Lösung für häufig bewölkte Städte ist. Alternative Ansätze könnten darin bestehen, Städte klimatisch und architektonisch anzupassen, etwa durch bessere Planung von Tageslichtzonen, Nutzung von Lichtspiegeln oder innovativen Beleuchtungssystemen, die den Mangel an natürlichem Licht zumindest ausgleichen.

Auch die Gestaltung von Grünflächen und urbanen Lebensräumen kann zur Verbesserung der Lebensqualität trotz grauer Tage beitragen. Vom städtebaulichen Standpunkt aus könnten derartige Wolkenkratzer zudem zu einem Symbol moderner Urbanität werden und das Interesse auf die betroffenen Städte lenken. Eine dynamische Skyline, geprägt von innovativen Architekturen, kann Touristen anziehen und wirtschaftliche Impulse setzen. Allerdings muss auch die Nachhaltigkeit solcher Projekte im Fokus stehen. Der ökologische Fußabdruck eines 900-Meter-Turms, sowohl während der Bauphase als auch im Betrieb, sollte möglichst gering gehalten werden.