Debugging ist eine essenzielle Aufgabe in der Softwareentwicklung, die seit den Anfängen der Computertechnik besteht. Trotz jahrzehntelanger Erfahrung hat sich die Methodik des Debuggings erstaunlich wenig gewandelt. Häufig greifen Entwickler noch immer auf bewährte Methoden wie das Ausgeben von Log-Meldungen oder das klassische Konsolendebugging zurück, obwohl moderne IDEs und fortgeschrittene Tools diese Arbeit erleichtern könnten. Besonders komplex wird das Debugging, wenn es sich um große, verteilte Systeme handelt. Die Vielzahl an Komponenten, ihre Interaktionen über Netzwerke und die Nicht-Deterministik solcher Umgebungen machen eine Fehleranalyse herausfordernd und langwierig.

Das Jahr 2024 bringt allerdings spannende Neuerungen mit sich, vor allem durch das Startup Antithesis, das mit seinem sogenannten „Multiverse Debugger“ eine neue Ära des Debuggings einläutet. Historisch gesehen entstand der Begriff „Debugging“ bereits in den Anfangstagen der Computertechnik. Eine berühmte Episode aus dem Jahr 1947 berichtet davon, dass ein Team unter Leitung von Grace Hopper in einem Harvard-Mark-II-Rechner einen echten Mottenbefall entdeckte, der das System zum Absturz brachte. Dieses Ereignis gilt als Ursprung des Begriffs, der bis heute Verwendung findet, auch wenn bereits zuvor der Begriff „Bug“ für Fehler im technischen Sinn genutzt wurde. Seit jener Zeit haben sich Debugging-Methoden langsam weiterentwickelt – vom „Typewriter Debugger“ in den 1960er Jahren über symbolische Debugger mit Breakpoint-Funktionalität in den 1970ern bis zu den integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) mit grafischer Benutzeroberfläche in den 1980ern.

Moderne Tools bieten heute Features wie Zeitreise-Debugging, automatische Fehlererkennung oder KI-gestützte Analysen. Doch gerade in der Welt verteilter Systeme, in denen ihre inhärente Komplexität enorme Herausforderungen an Entwickler stellt, reichen diese Werkzeuge oft nicht aus. Die Arbeit mit großen verteilten Systemen unterscheidet sich grundlegend von der Arbeit an monolithischen oder einzelnen Anwendungen. Fehler können hier seltsam und unvorhersehbar auftreten, da sie unter anderem durch seltene Hardwarefehler, Netzwerkverzögerungen oder nicht vorhergesehene Interaktionen zwischen Komponenten entstehen. Die Erwartungen an diese Systeme sind hoch: Sie sollen auch bei Ausfall einiger Server zuverlässig funktionieren, hochverfügbar bleiben und Skalierbarkeit bieten.

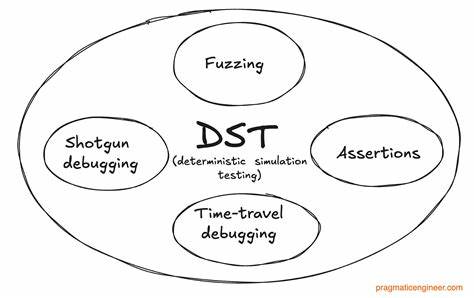

Darüber hinaus ist die Synchronisation von Ereigniszeitpunkten bei tausenden von Maschinen fast unmöglich, da Uhren unterschiedlicher Rechenzentren nicht exakt synchronisiert sind. Das erschwert die Analyse von Logs oder die Rekonstruktion von Fehlerverläufen erheblich. Die Größe und der Umfang der Systeme machen es zudem unmöglich, auf rein menschliches Verständnis und Gedächtnis zu vertrauen – Informationen gehen verloren, Mitarbeiter wechseln im Laufe der Zeit, und Dokumentationen sind oftmals lückenhaft. Das Startup Antithesis hat diese Probleme erkannt und 2018 mit der Entwicklung einer innovativen Lösung begonnen, die einen Paradigmenwechsel im Debugging großer verteilter Systeme ermöglichen soll. Kernstück ist der Multiverse Debugger, ein Werkzeug, das auf Deterministischer Simulationstests (DST) basiert.

DST erlaubt es, eine virtuelle Nachbildung des Systems zu schaffen, auf der Zeitreisen möglich sind. Das bedeutet, der Entwickler kann den Zustand des Systems zurück- und vorspulen, Ereignisse manipulieren und damit Fehler in Echtzeit nachvollziehen – selbst wenn sie im realen Betrieb unregelmäßig und kaum reproduzierbar auftreten. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass er nicht auf spezielle Programmiersprachen oder deterministische Umgebungen beschränkt ist, sondern komplexe reale Anwendungen unterstützt. Kunde der Technologie ist eine wachsende Anzahl von Unternehmen, die mit großen Cloud-basierten Architekturen, Microservices und datenintensiven Plattformen arbeiten. Aus einer realen Situation heraus können Entwickler gezielt eine Simulationsumgebung erzeugen, in der etwa ein Serverabsturz simuliert und analysiert wird.

Auch kann die Zukunft simuliert werden, um die Entwicklung von Speicherbedarf oder CPU-Auslastung nachzuvollziehen – ein Werkzeug für präventives Monitoring. Ein großer Vorteil des Multiverse Debuggers ist das System-Wrapper-Konzept, das Antithesis realisiert hat. Dabei wird ein bestehendes System komplett in eine deterministische Umgebung eingebettet, so dass alle Interaktionen kontrolliert und reproduzierbar erfolgen. Auf der technischen Seite setzt Antithesis dazu einen speziell angepassten Hypervisor ein, der unter anderem auf einem Fork des FreeBSD-Kernels basiert. Darüber hinaus basiert die Infrastruktur auf Eigenentwicklungen in Sprachen wie C, C++, Rust und Typescript.

Die gesamte Toolchain ist darauf ausgelegt, bestimmte Funktionen wie das gezielte Einfügen von Fehlern (Fault Injection), Fuzzing, und tiefgehende Ereignisanalysen zu ermöglichen. Dabei kommt moderne Paketverwaltung mit Nix/NixOS zum Einsatz, um ein konsistentes und reproduzierbares Build- und Testumfeld zu garantieren. Der Multiverse Debugger bietet parallel zu seinem Fokus auf Debugging noch weitere Anwendungsfelder. Entwickler können beispielsweise analysieren, ob gewisse Funktionen in einer beliebigen Ausführungsreihenfolge ausgeführt werden können oder ob Parameterwerte bestimmte Bedingungen verletzen. Diese Möglichkeiten eröffnen neuartige Wege zur Verifikation von Software abseits klassischer Testverfahren.

Das Antithesis-Team betont, dass keine bestehende Infrastruktur ersetzt werden soll, sondern vielmehr eine Ergänzung und Erweiterung besteht. Das Tool wird flexibel eingesetzt, sowohl in kurzen Tests bei Pull Requests als auch für langfristige, ausdauernde Testszenarien in der Nacht. Damit werden Entwickler entlastet von zeitraubenden und unangenehmen Aufgaben wie dem Setzen ausufernder Logs, mühsamen Fehlerinjektionen oder wiederholtem Ausführen von Integrationstests, die oft nur sporadisch Fehler reproduzieren können. Zum Thema Teamkultur lässt sich sagen, dass Antithesis stark auf Eigenentwicklung setzt. Viele Werkzeuge und Frameworks werden intern gebaut, um maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.

Neben bewährten Open-Source-Technologien wie BigQuery wird auch immer wieder hinterfragt, ob andere Systeme den Anforderungen gerecht werden können. Tatsächlich führte diese Strategie dazu, dass Antithesis eine eigene Datenbanklösung für den Umgang mit komplexen Event-Bäumen entwickelte, die in klassischen SQL-Datenbanken nicht effizient abgebildet werden konnten. Diese Entwicklung steht kurz vor der Fertigstellung und ermöglicht es nicht nur, die eigenen Produkte zu verbessern, sondern schafft gleichzeitig echtes Verständnis und Empathie für die Herausforderungen der Kunden. Abschließend lässt sich festhalten, dass Antithesis mit seinem Multiverse Debugger und DST als Service-Technologie einen echten Quantensprung im Debugging verteilter Systeme darstellt. Die Kombination aus einer deterministischen Simulationsumgebung, Zeitreisen innerhalb von Programmen und der automatisierten Fehleranalyse adressiert direkt die größten Probleme moderner, komplexer Softwarelandschaften.

In einer Welt, in der Systeme zunehmend verteilte, heterogene und dynamische Umgebungen bilden, bieten solche Werkzeuge Entwicklungsteams eine dringend benötigte Möglichkeit, schneller, genauer und effizienter Fehler zu identifizieren und zu beheben. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Akzeptanz und Weiterentwicklung solcher innovativen Debugging-Lösungen weiter zunehmen werden und zu einer grundlegenden Verbesserung der Softwarequalität beitragen.