Nachhall oder Reverb ist ein essenzielles Element in der Welt der Musik- und Audioproduktion. Er verleiht Klängen Räumlichkeit, Tiefe und Authentizität, indem er den Eindruck simuliert, dass sich ein Schallereignis in einem physischen Raum ausbreitet. Die Erzeugung von Reverb in digitaler Form ist eine Herausforderung, die seit Jahrzehnten bearbeitet wird. Ein besonders bekanntes und vielseitig eingesetztes Konzept ist das algorithmische Reverb, wobei das Freeverb-Algorithmus eine prominente Rolle einnimmt. Im Folgenden wollen wir tief in die Funktionsweise und Geschichte dieses faszinierenden Effekts eintauchen und gleichzeitig verstehen, wie moderne Reverb-Plugins auf dieser klassischen Methodik aufbauen.

Zunächst einmal lohnt es sich zu verstehen, was algorithmisches Reverb überhaupt bedeutet. Im Gegensatz zu digitalen Faltungshallverfahren (Convolution Reverb), die auf der Übertragung des Impulsantwortsignals eines realen Raumes oder Geräts basieren, arbeitet das algorithmische Reverb durch die Nachbildung von Klangreflexionen anhand verzögerter Signalrückführung. Es handelt sich somit um ein abstraktes Modell von Schallreflexionen, das durch Zeitverzögerungen, Rückkopplungen und Filterklänge erzeugt wird. Hierbei repräsentiert jedes Echo im Algorithmus eine reflektierte Schallwelle von einer Wand oder einem Objekt im simulierten Raum. Die Komplexität des Netzes an Verzögerungen und Rückkopplungen ahmt dabei nach, wie Schall mehrmals zwischen Flächen hin- und herprallt.

Das Freeverb-Algorithmus basiert auf einer Entwicklerinspiration durch den deutschen Ingenieur Manfred R. Schroeder, der bereits in den 1960er Jahren entscheidende Beiträge auf dem Gebiet der digitalen Hallprozessoren geleistet hat. Die Grundlage seiner Forschung beruht auf der Verknüpfung sogenannter Allpass-Filter und Feedback-Kammfilter, deren kombinierte Wirkung eine besonders natürliche und dichte Nachhallstruktur schafft. Die Herausforderung bestand dabei darin, eine künstliche Nachbildung zu entwickeln, die die sechs charakteristischen Merkmale von natürlichem Hall erfüllt. Dazu gehört eine flache Frequenzantwort, gleichmäßige Abklingzeiten verschiedener Frequenzbereiche, hoher Echodichtheit, Vermeidung wahrnehmbarer Periodizitäten und die Minimierung von unerwünschten akustischen Artefakten wie Flatterechos.

Ein wesentlicher Baustein im Freeverb ist das Konzept der Kammfilter. Grundsätzlich teilt man sie in zwei Typen ein: Feedforward- und Feedback-Kammfilter. Feedforward-Kammfilter kombinieren das Originalsignal mit einer verzögerten Version desselben Signals, wobei das verzögerte Signal „vorwärts“ in das Ausgangssignal eingespeist wird. Dies erzeugt eine Reihe periodischer Auslöschungen und Verstärkungen in der Frequenzdomäne, was optisch einem Kamm ähnelt – daher der Name. Feedback-Kammfilter hingegen speisen das verzögerte Signal rückwärts in den Eingang zurück, was ebenfalls charakteristische Spitzen und Täler im Frequenzgang erzeugt, jedoch mit anderen Klangfarben und mit der Fähigkeit, die Nachhallzeit durch Rückkopplung zu steuern.

Besonders wichtig ist hier die negative Rückkopplung (negativer Feedback-Gain), denn diese sorgt dafür, dass „Spitzen“ und „Täler“ in der Frequenzantwort so ausgerichtet sind, dass sie sich gegenseitig aufheben, was wiederum in einem ausgewogeneren Klangresultat resultiert. Diese Filterkonfigurationen sind für sich genommen zwar interessant, jedoch erzeugen sie ohne weitere Kombinationen einen oft klanglich unnatürlichen Effekt aufgrund der periodischen Frequenzresonanzen. Daher sind Allpass-Filter ein weiteres wichtiges Element bei der Gestaltung von algorithmischem Reverb. Ein Allpass-Filter kombiniert Eigenschaften eines Feedforward- und Feedback-Kammfilters, allerdings mit spezifisch abgestimmten Parametern so, dass die Amplitudenfrequenzkurve (also das Lautstärkeverhalten über verschiedene Frequenzen) in Summe insgesamt flach ist. Das bedeutet, dass alle Frequenzen mit ähnlicher Lautstärke durchgelassen werden, und sich somit der Klang neutral anhört.

Der Clou ist jedoch, dass diese Filter unterschiedlich lange Laufzeiten für verschiedene Frequenzanteile erzeugen, was zur Verbreitung und Verschleierung eines akustischen „Impulses“ führt. Im Ergebnis entsteht eine dichte Klangmasse, die im Sinne des Hallraums als angenehm und natürlich empfunden wird. Schroeders klassischer Reverberator kombiniert diese beiden Filtertypen auf innovative Weise. In seinem frühen Ansatz nutzte er eine Reihe von Allpass-Filtern hintereinander, sogenannte Serien-Allpässe, mit unterschiedlichen und „inkommensurablen“ Verzögerungszeiten, also Zeitwerten, die sich nicht einfach geteilt oder aufeinander angepasst werden können. Das verhindert periodische Überschneidungen und stärkt dadurch die Natürlichkeit des Nachhalls.

Allerdings hatte dieses Modell einige Einschränkungen, wie die Kopplung von Reverb-Attack und -Decay an denselben Parametern sowie eine geringere Flexibilität für vielseitige Anwendungen. In einem späteren Modell entwickelte Schroeder eine komplexere Struktur, die parallele Feedback-Kammfilter beinhalten, deren Ausgänge dann in eine Reihenfolge von Allpass-Filtern geschaltet werden. Durch diese Kombination werden die einzelnen periodischen Frequenzresonanzen der parallelen Kammfilter so ineinandergeschoben, dass sich ein nahezu gleichmäßiger Frequenzgang über das gesamte hörbare Spektrum ergibt. Die parallelen Filter erzeugen eine exponentielle Abklingphase im Signal, während die nachgeschalteten Allpass-Filter die Dichte der einzelnen Echos innerhalb einer kurzen Zeitspanne erhöhen. Das Ergebnis ist ein natürlicher klingender Nachhall ohne störende metallische oder tonale Artefakte.

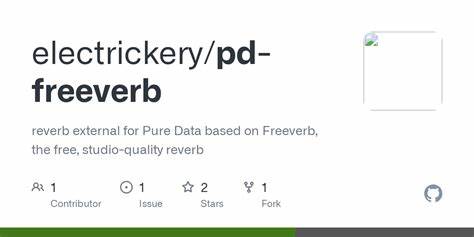

Freeverb basiert auf genau diesem Konzept und ist eine der populärsten Implementierungen der Schroeder-Methode. Es wurde ursprünglich als Open-Source-Algorithmus veröffentlicht und ist heute in zahlreichen Plugins, DAWs und Sound-Engines integriert. In Freeverb ist eine interessante Einschränkung eingebaut: Zusätzlich zu den typischen Feedback-Kammfiltern gibt es eine in der Feedback-Schleife platzierte einfache Tiefpassfilterung. Dieses Tiefpassfilter sorgt dafür, dass hohe Frequenzen schneller abklingen als tiefe, was eine realistische Raumakustik simuliert. Das reale Material eines Raumes absorbiert hohe Frequenzen stärker, sodass der Sound mit der Zeit natürlicherweise dumpfer wird.

Daher führt die Einbindung dieses Filters in den Algorithmus zu einem akustisch authentischeren Nachhall. Auch die räumliche Dimension wird im Freeverb berücksichtigt. Dort werden unterschiedliche Verzögerungszeiten für den linken und rechten Kanal definiert, wobei der rechte Kanal meist um einige Samples verzögert ist. Diese Stereobreite simuliert leicht versetzte Reflexionen im Raum und trägt zum Stereoerlebnis bei, indem sie den Klang plastischer und lebendiger erscheinen lässt. Eine weitere moderne Klangspezifikation im Code des Freeverb sind modulierte Delay-Zeiten in mehreren Allpass-Filtern, gesteuert durch einen Low-Frequency-Oszillator (LFO).

Dieses subtile Zeitmodulieren erzeugt einen leichten Chorus-Effekt, der den Nachhall dichter und lebendiger macht. So verhindert man zu statische Klangmuster und erhöht die subjektive Klangqualität erheblich. Für Anwender und Entwickler bietet das Freeverb-Prinzip zahlreiche Vorteile. Es ist relativ unkompliziert implementierbar, effizient in der Rechenleistung und bietet eine angenehme Grundqualität, die in vielen Musikgenres eingesetzt werden kann – von elektronischer Musik über Pop bis hin zu Filmvertonung. Da das Design offen und gut dokumentiert ist, lässt es sich leicht anpassen, erweitern oder als Lernprojekt im Bereich Digital Signal Processing (DSP) nutzen.

Der Einsatz des Freeverb-Algorithmus ist auch ein hervorragendes Beispiel dafür, wie grundlegende Konzepte aus den 1960er Jahren bis heute aktuell bleiben und in digitalen Werkzeugen weltweit Verwendung finden. Auf zahlreichen Plattformen und in diversen Programmiersprachen existieren Portierungen, etwa für C++ (JUCE), Max/MSP oder auch als Bestandteil großer Audio-Engines. In der Praxis können Anwender durch Variation verschiedener Parameter wie Delay-Länge, Feedback-Koeffizienten, Tiefpassfilter-Cutoff oder Modulationsrate viel Einfluss auf den Charakter des Reverbs nehmen. So lassen sich Hallfahnen von kurzen, transparenten Raumeffekten über lange, dichte Atmosphären bis hin zu experimentellen Klangflächen erzeugen. Abschließend lässt sich festhalten, dass algorithmische Reverberatoren, wie der Freeverb, eine wichtige Rolle in der digitalen Klanggestaltung spielen.

Sie bauen auf physikalischen und mathematischen Prinzipien auf und übersetzen diese in algorithmsche Architekturen, die nicht nur technisch interessant, sondern auch künstlerisch äußerst wertvoll sind. Das Verständnis der zugrundeliegenden Filtertypen, deren Frequenzverhalten und Wechselwirkung ist entscheidend, um diese Effekte sinnvoll anzuwenden und weiterzuentwickeln. Mit der fortlaufenden Entwicklung in der Audiotechnologie werden immer mehr hochentwickelte Reverb-Lösungen entstehen, die konvolutionelle und algorithmische Komponenten verbinden oder völlig neue Verfahren nutzen. Doch die Grundideen, die im Freeverb und den klassischen Schroeder-Reverberatoren stecken, bleiben ein unverzichtbarer Baustein für jeden Klangingenieur, Produzenten und DSP-Entwickler. Wer sich eingehender mit dem Freeverb-Algorithmus beschäftigen möchte, findet zahlreiche offene Ressourcen, Beispiele und Code-Patches, zum Beispiel für Max/MSP, die das Experimentieren und Lernen ermöglichen.

So wird aus Theorie praktische Erfahrung, die zum Verständnis von Raumklang, akustischer Gestaltung und Klangwirkung beiträgt und die eigene Produktion auf ein neues Level hebt.

![Overflow Attacks in Telecommunications Hardware (CVE-2025-32105,06) [pdf]](/images/75F4957D-640B-407F-A3ED-D7CFF3BA1D5D)