Amerikas Straßen gelten als gefährlicher als die fast aller entwickelten Länder weltweit. Trotz des technologischen Fortschritts und moderner Verkehrstechnik ist die Zahl der Verkehrstoten in den USA im internationalen Vergleich erschreckend hoch. Auf 100.000 Einwohner kommen 12,8 Todesfälle durch Verkehrsunfälle – ein Wert, der doppelt so hoch ist wie in Griechenland, dreimal so hoch wie in Österreich und sogar sechs Mal höher als in Japan. Im Jahr 2022 starben mehr als 42.

000 Menschen im Straßenverkehr, während über zwei Millionen Menschen nach Unfällen medizinisch versorgt werden mussten. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kosten durch medizinische Ausgaben und den Verlust von Menschenleben summieren sich auf rund 470 Milliarden US-Dollar jährlich. Doch entgegen vieler Vorstellungen ist diese Bilanz keineswegs unvermeidbar. Vielmehr stellt sie eine politische Entscheidung dar, die Bund und Länder bislang getroffen und fortgeschrieben haben. Während andere Industrienationen ihre Straßenverkehrssicherheit seit Jahrzehnten massiv verbessert haben, stagniert die relevanten Zahlen in den USA.

Wäre es beispielsweise gelungen, das Sicherheitsniveau wie in den Niederlanden, Schweden oder Spanien zu steigern, hätten allein im vergangenen Jahr 25.000 Leben zusätzlich gerettet werden können. Länder mit ähnlichen Herausforderungen, wie Großbritannien, Kanada oder Australien, führten zwischen 1979 und 2002 teils weitreichende Sicherheitsmaßnahmen ein und halbierten in diesem Zeitraum ihre Verkehrstoten zahlen, während die USA nur eine vergleichsweise geringe Reduktion von 16 Prozent erreichten. Die entscheidende Frage lautet daher: Welche Strategien kommen in anderen Ländern zum Einsatz, die man von den USA lernen kann? Die sicherheitsorientierte Straßenplanung, die unter dem Begriff „Safe System“ bekannt geworden ist, bildet die Grundlage für die positiven Entwicklungen in diesen Staaten. Dieses Konzept akzeptiert die Unvermeidlichkeit menschlicher Fehler beim Fahren, lenkt den Fokus aber weg von der Schuldzuweisung einzelner Fahrer und hin zu einer auf Sicherheit ausgerichteten Gestaltung der Straßeninfrastruktur.

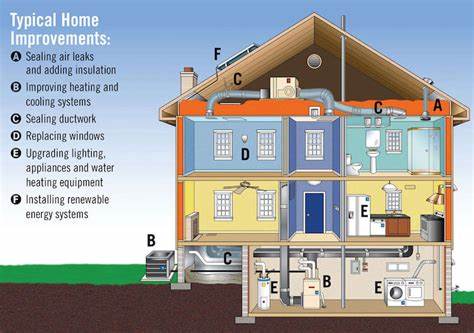

Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, das menschliche Fehler nicht mit tödlichen Unfällen bestraft. Daher kommen physische Trennungen von Verkehrsarten, wie beispielsweise separate Fahrradwege, und Temporeduktionen zum Einsatz, um das Risiko schwerer Kollisionen erheblich zu minimieren. Der Ursprung dieser Denkweise liegt in den 1970er Jahren in den Niederlanden, als eine öffentliche Protestbewegung namens „Stop de Kindermoord“ entstand. Sie wurde von Eltern und Bürgergruppen angeführt, die den übermäßigen Verlust von besonders vielen Kindern im Verkehr nicht länger hinnehmen wollten. Die daraus entstehenden Forderungen führten zu radikalen Änderungen im Straßenbau wie dem bis heute berühmten Konzept der separierten Fahrradwege und den sogenannten woonerfs, verkehrsberuhigten Wohnstraßen mit baulichen Maßnahmen zur automatischen Geschwindigkeitsbegrenzung.

Die niederländische Regierung übernahm diese Ansätze und etablierte ein hierarchisches Netz von Straßen mit klaren Geschwindigkeitsbeschränkungen und Sicherheitsauflagen, deren systematische Umsetzung bis heute die Zahl der Verkehrstoten bei kontinuierlich sinkender Tendenz hält. Parallel dazu entwickelte Schweden ab den 1990er Jahren die Vision Zero-Bewegung. Ihr Ziel: keine tödlichen oder schwerwiegenden Unfallfolgen auf schwedischen Straßen mehr zuzulassen. Schweden führte unter anderem die sogenannten 2+1-Straßen ein, die durch Mitteltrennung und wechselnde Fahrspuren Überholvorgänge sicherer machen und die Zahl von tödlichen Frontalzusammenstößen drastisch reduzierten. Diese Maßnahmen zeigten eindrucksvoll, dass selbst infrastrukturelle Veränderungen mit vergleichsweise geringem Aufwand enorme Sicherheitsgewinne bringen können.

Der Safe System-Ansatz fand daraufhin weltweit Verbreitung und wurde 2008 durch einen Bericht der OECD weiter standardisiert. Die Grundgedanken sind dabei nicht nur die Vermeidung von Todesfällen, sondern auch die Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten, eine geteilte Verantwortung aller Akteure für Verkehrssicherheit und die flächendeckende Anwendung bewährter Sicherheitsmaßnahmen. In den USA werden diese erfolgreichen Modelle oft als unpassend dargestellt, aufgrund der weiten Fläche, der starken Autonutzung und des urban-ruralen Gefälles. Tatsächlich widersprechen Länder wie Kanada und Finnland dieser Argumentation, die vergleichbare oder sogar höhere Fahrzeugkennzahlen aufweisen, jedoch deutlich geringere Verkehrstodesraten haben. Auch innerstädtisch wurden bereits vielversprechende Ansätze erprobt.

So installierte Chicago abgesicherte Fahrradwege und Sicherheitsinseln für Fußgänger, die Kreuzungen sicherer machen und Autofahrer zur Vorsicht zwingen. Städte wie Baltimore und Washington, D.C. setzten zudem auf spezielle Straßenmöbel, die Autos dazu zwingen, rechtwinklig abzubiegen, was sowohl die Geschwindigkeit reduziert als auch die Sichtbarkeit für Fußgänger erhöht. Eine besondere Herausforderung für die USA stellen sogenannte „Stroads“ dar — Mischformen zwischen Straße und Fahrbahn, auf denen hohe Geschwindigkeiten möglich sind, aber gleichzeitig zahlreiche Seiteneinmündungen und Zugänge bestehen.

Diese führen nachweislich zu einem erhöhten Unfallrisiko, besonders für schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer. Durch gezielte infrastrukturelle Anpassungen wie Straßeneinengungen, Tempo 30-Zonen oder die Umgestaltung hin zu wirklichen Straßen können diese Gefahren jedoch signifikant entschärft werden. Ein Beispiel aus San Diego zeigt, dass Reduzierung auf zwei Fahrspuren, Einführung von Kreisverkehren und breite Fußwege die Sicherheit massiv steigern und dabei den Verkehrsfluss kaum beeinträchtigen. Die Unfallzahlen sanken dort um 90 Prozent, gleichzeitig erhöhte sich der Umsatz der lokalen Geschäfte und die Lärmbelastung sank drastisch. Trotz Einzelerfolgen gestalten sich jedoch flächendeckende Veränderungen schwierig.

Die Aufteilung der Zuständigkeiten für Straßen zwischen Städten und Bundesstaaten beziehungsweise bundesweiten Institutionen erschwert die einheitliche Umsetzung sicherheitstechnischer Verbesserungen. Insbesondere Bundesstaaten kontrollieren oft die Hauptverkehrsadern, während Städte nur über kleinere Straßen verfügen. Zudem orientierte sich die maßgebliche Richtlinie für Straßenverkehrsregelungen – das Manual for Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) – lange Zeit am Tempo, das 85 Prozent der Fahrer einhalten, und nicht an Sicherheitsüberlegungen. Erst seit 2023 geht das Dokument mehr auf Aspekte wie Fußgänger und Unfallhäufigkeit ein, ohne jedoch verbindliche Vorschriften daraus abzuleiten. Auf politischer Ebene fehlt bislang oft der dringliche Wille, die umfangreiche Transformation anzugehen.

Verkehrsprojekte werden in den USA selten konsequent mit dem Ziel „Sicherheit für alle“ umgesetzt. Der Fokus liegt meist auf maximaler Verkehrskapazität und flüssigem Autoverkehr, statt auf der Vermeidung von Toten und Schwerverletzten. Das Bundesverkehrsministerium nennt zwar den Safe System-Ansatz als Leitprinzip, doch bleibt die praktische Förderung und Finanzierung oft fragmentarisch. Vor allem fehlen einheitliche bundesweite Standards, die lokale und staatliche Behörden verpflichten, sichere Straßen aktiv zu schaffen. Dies führt nicht selten dazu, dass Kommunen zwar eigene Ideen entwickeln, aber auf Widerstand von Bundesstaaten oder politischen Gremien stoßen.

Das Beispiel San Antonio illustriert dies, wo eine für mehr Sicherheit geplante Umgestaltung von der Straßenverkehrsbehörde einfach gestoppt wurde. Darüber hinaus stehen kulturelle und politische Hürden im Weg. In einigen Bundesstaaten sind etwa Geschwindigkeitskameras verboten, selbst wenn diese weltweit als kostengünstige und wirksame Methode gelten. Verkehrssicherheitsingenieure verstärken mitunter das vorherrschende Narrativ, das Verkehr vor allem als Fluss zu optimieren sucht und Sicherheit damit als hinderlichen Kostenfaktor bewertet. Parallel sind die Auswirkung der Pandemie auf das Fahrverhalten – insbesondere mehr riskante Fahrweisen wie Geschwindigkeit, Ablenkung und Alkohol am Steuer – nicht vollständig bewältigt, was die Situation zusätzlich verschärft hat.

Allerdings zeigen mehrere US-amerikanische Städte, dass signifikante Verbesserungen möglich sind, wenn Politik, Verwaltung und Gesellschaft gemeinsam handeln. Hoboken in New Jersey meldet beispielsweise seit Jahren keine Verkehrstoten mehr, was auf gezielte und preiswerte bauliche Maßnahmen an Kreuzungen zurückzuführen ist. Auch in New York, Chicago und Washington, D.C. wurden Fahrertodeszahlen durch gezielte Modernisierungen spürbar reduziert.

Die Krise der Verkehrssicherheit in Amerika verlangt eine umfassende, dreigleisige Reform. Erstens braucht es eine nationale Vision mit verbindlichen Zielen zur Verkehrssicherheitssteigerung, die auch mit finanziellen Anreizen und bundesweiten Auflagen unterlegt ist. Die Ausrichtung von Budgets sollte direkt an die Vermeidung von Verkehrstoten und Schwerverletzten gekoppelt werden. Die notwendigen Änderungen können sich dabei auf bereits anstehende Straßensanierungszyklen stützen, um Kosten zu minimieren. Zweitens ist eine grundlegende Revision veralteter Planungs- und Designstandards wie dem MUTCD notwendig.

Diese sollten Straßen nicht mehr primär auf hohe Verkehrsflüsse auslegen, sondern auf ein sicheres Miteinander aller Verkehrsteilnehmer. Drittens gilt es, eine Kultur der Dringlichkeit zu schaffen, welche bei Bürgern, Unternehmen und Entscheidungsträgern gleichermaßen das Bewusstsein für die vermeidbare Tragödie schärft und gesellschaftlichen Druck für Reformen erzeugt. Sicherung von Leben im Verkehr ist kein Luxus, sondern eine Aufgabe von höchster Priorität. Andere demokratische Länder haben gezeigt, dass es machbar ist, die Zahl der Verkehrstoten drastisch zu senken. Die USA verfügen über die technischen und finanziellen Ressourcen, solche Fortschritte zu realisieren.

Was fehlt, ist ein kollektiver politischer Wille und das entschiedene Handeln auf allen Ebenen. Jedes verlorene Leben ist eigentlich überflüssig: Die Wahl, wie gefährlich Straßen sein dürfen, treffen wir jeden Tag erneut.