In der heutigen Zeit ist das Thema Trauma allgegenwärtig. Ob in Romanen, Filmen oder alltäglichen Gesprächen – der Begriff „Trauma“ begegnet uns ständig und prägt maßgeblich unser Verständnis von Leid, Identität und gesellschaftlichen Dynamiken. Dennoch ist die wachsende Präsenz von Trauma im öffentlichen Diskurs keineswegs unproblematisch. Vielmehr verdeutlicht sie eine gesellschaftliche Spannung, die sowohl individuelle Erfahrungen als auch die kollektive Wahrnehmung von Schmerz und Leid betrifft. Das Phänomen, dass „jeder“ Trauma hat, offenbart eine paradoxe Realität.

Auf der einen Seite ist das Eingeständnis von Traumatisierung ein Zeichen eines Fortschritts in Richtung mehr Offenheit, Empathie und Anerkennung von psychischen Belastungen. Es zeigt, dass gesellschaftliche Tabus im Umgang mit seelischem Schmerz fallen und Menschen sich zunehmend trauen, ihre Verletzlichkeit sichtbar zu machen. Auf der anderen Seite führt die Universalität von Trauma auch zu einer Art Überforderung. Wenn jeder und jede eine traumatische Vergangenheit beansprucht, droht der Begriff an Besonderheit und Wirkmacht zu verlieren, die ihm medizinisch und psychologisch eigentlich zukommen sollte. Die Populärkultur ist ein Spiegel dieser Entwicklung.

Der sogenannte Trauma-Plot – eine Erzählstruktur, die das Leiden und die oft schmerzhaften Erfahrungen einer Figur in den Mittelpunkt stellt und ihr Verhalten daraus erklärt – ist in Büchern, Serien und Filmen allgegenwärtig. Er dient dazu, Figuren Tiefe und Komplexität zu verleihen und gleichzeitig das Publikum emotional zu binden. Doch kritisch betrachtet erzeugt diese Narrative auch eine gewisse Vereinfachung menschlicher Psychologie. Die Annahme, dass alle Verhaltensschwierigkeiten auf eindeutig identifizierbare traumatische Ereignisse zurückzuführen sind, ist eine Reduktion komplexer menschlicher Erfahrungen auf scheinbar klare Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Dies entspricht nicht unbedingt der Realität der menschlichen Psyche, die vielschichtiger und weniger determiniert ist.

Ein Beispiel für diese Problematik findet sich in der beliebten Serie „Fleabag“, deren Hauptfigur durch eine dramatische Enthüllung ihrer Vergangenheit charakterisiert wird. Die Enthüllung dient als erklärender Schlüsselmoment, befähigt jedoch nur bedingt zum tieferen Verständnis der vielschichtigen Persönlichkeit. Der Trauma-Plot wird hier fast zum Synonym für das Leiden selbst, doch das Leben eines Menschen lässt sich selten auf einzelne Ereignisse allein reduzieren. Die kulturelle Kritik an der ubiquitären Verwendung von Trauma ist in den letzten Jahren zunehmend lauter geworden. Kritiker argumentieren, dass die Überbetonung von Trauma in Kunst und Gesellschaft die Perspektiven verengt und psychische Leiden zu einer Art Hauptidentität werden lässt, die dem ganzen Menschen nicht gerecht wird.

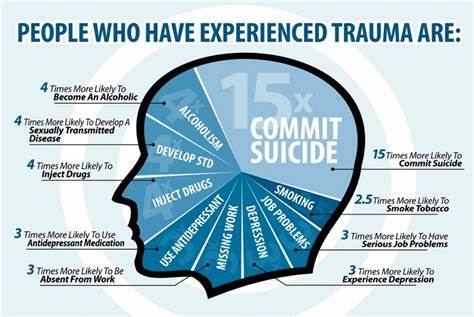

Zudem wirft die medizinische Ungenauigkeit, die mit der Popularisierung des Trauma-Begriffs einhergeht, Fragen auf. Traumatische Erfahrungen sind wissenschaftlich komplex und variieren stark in Intensität und Wirkung. Die Populärkultur hingegen greift auf vereinfachte, oft stereotype Darstellungen zurück, die zwar Empathie erzeugen, gleichzeitig aber wissenschaftlich unbegründet verallgemeinern. Dies hat auch praktische Konsequenzen. So beklagen Fachleute, dass wenn Trauma zu einem allgegenwärtigen Erklärungs- und Selbstbezeichnungsbegriff wird, die notwendige Differenzierung im Umgang mit psychischer Gesundheit erschwert wird.

Die Folge kann eine Inflation von „Trauma-Labels“ sein, die eine klare Diagnose und die Zuordnung individueller Hilfsangebote erschweren. Parallel dazu entsteht eine gewisse Ermüdung in der öffentlichen Wahrnehmung: Wenn gefühlt jeder traumatisiert ist, fragt sich der gesellschaftliche Kontext, wie noch angemessen und ernst Einzelne unterstützt werden können, ohne in eine Normierung oder pauschale Sonderstellung abzudriften. Diese Problematik findet ihr Pendant in der Diskussion um neurodevelopmentale Störungen wie ADHS oder Autismus. Auch hier steigt die Zahl der Diagnosen zunehmend an, nicht immer ausschließlich durch medizinische Notwendigkeit begründet, sondern teils aus kulturellen und sozialen Motiven. Die Suche nach besonderer Anerkennung, Unterstützung und Aufmerksamkeit ist verständlich, aber auch sie führt zu einer Überforderung des Systems und einer Verwässerung der Diagnosebedeutung.

Dieses Phänomen spiegelt die Kernfrage wider: Wie kann eine Gesellschaft mit individuellen Bedürfnissen umgehen, wenn diese Bedürfnisse universell werden? Trauma steht in diesem Diskurs nicht nur als medizinischer Begriff, sondern auch als ein soziales und kulturelles Symbol. Es ist ein Versuch, das Leiden als etwas Besonderes, als etwas zu Anerkennendes zu definieren, das über gewöhnliches menschliches Leid hinausgeht. Doch gerade weil Trauma ein solch breites Spektrum an Erfahrungen umfasst – von emotionalem Schmerz über psychische Verletzungen bis hin zu körperlichen und existenziellen Bedrohungen – droht es, an Exklusivität einzubüßen. Im digitalen Zeitalter, in dem persönliche Geschichten sofort und global geteilt werden können, ist die öffentliche Aufmerksamkeit für „Traumata“ groß. Das soziale Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Anerkennung und Unterstützung erzeugt eine fast unauflösbare Spannung zwischen individuellem Leid und kollektiver Normalisierung.

Der Wunsch nach Authentizität und Verständnis ist nachvollziehbar. Viele Menschen finden durch die Benennung ihrer Erfahrungen als „Trauma“ einen Weg, ihre persönliche Geschichte zu deuten und Mitgefühl zu erlangen. Doch es gibt eine Gefahr darin zu glauben, dass nur medizinisch definierte oder als besonders qualifiziert geltende Leiden Mitleid und Unterstützung legitimieren. Leid, Schmerz und psychische Belastung sind universelle Elemente des Menschseins. Indem wir jedoch Trauma als besondere Kategorie herausheben, setzen wir den Maßstab für Mitleid und Aufmerksamkeit immer höher, obwohl faktisch jede*r im Laufe des Lebens mit verschiedenen Formen von Leid konfrontiert ist.

Diese Dynamik hat auch Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Verständnis von Menschlichkeit. Wenn Trauma zur dominanten Identität wird, kann dies Spaltungen schaffen statt Verbindungen. Es entsteht eine Kultur der Vergleichbarkeit von Leid, die oft zu Konkurrenz um Aufmerksamkeit und Anerkennung führt. Gleichzeitig kann die allgegenwärtige Thematisierung von Trauma zu einer Übersättigung führen, bei der Menschen weniger bereit sind, sich auf die individuellen Geschichten anderer authentisch einzulassen. Im Kern stellt sich die Frage, wie wir als Gesellschaft mit dem Phänomen umgehen sollten, dass Trauma so umfassend und häufig beansprucht wird.

Es geht darum, eine Balance zu finden zwischen der notwendigen Anerkennung von individuellem Leid und der Bewahrung von Differenzierung und Realismus. Eine wichtige Rolle kommt hier der medizinischen und therapeutischen Praxis zu, die Trauma als ernsthafte psychische Herausforderung behandelt und Betroffenen echte Unterstützung bietet. Zugleich muss es Raum geben für eine menschliche, nicht pathologisierende Sprache des Leidens, die die Alltäglichkeit von Schmerz anerkennt und ihn solidarisierend statt exklusiv macht. Der gesellschaftliche Trend, offene Gespräche über Trauma zu führen, ist ein wichtiger Schritt zu mehr Empathie und Inklusion. Doch er darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Leid universell und nicht immer besonderer Sonderstatus beanspruchen kann.