Die Tierhaltung nimmt weltweit einen bedeutenden Platz in der Lebensmittelproduktion ein und beeinflusst nicht nur die globale Ernährungssicherheit, sondern auch ethische, ökologische und ökonomische Dimensionen. Der Blick in die Zukunft offenbart spannende, jedoch auch herausfordernde Entwicklungen, insbesondere in Hinblick auf die Zahl der gezüchteten Nutztiere. Prognosen für das Jahr 2033 zeigen eine drastische Veränderung in der Zusammensetzung und der Mengen der farmed animals – also der Nutztierbestände –, die erhebliche Folgen für verschiedene Interessengruppen haben könnten. Ein bemerkenswerter Aspekt der Zukunft der Tierhaltung ist das rasante Wachstum bei wirbellosen Tieren, insbesondere Insekten und Krebstieren wie Shrimps. Während traditionelle Nutztiere wie Hühner und Fische weiterhin eine wichtige Rolle spielen, deuten die Vorhersagen darauf hin, dass wirbellose Tiere ab 2033 mit einer überwiegenden Mehrheit den Markt dominieren könnten.

Die Zahl der geschlachteten Insekten wird voraussichtlich um ein Vielfaches ansteigen und könnte bis zum Jahr 2033 fast fünf Billionen Tiere jährlich erreichen. Damit würden Insekten nicht nur die Menge dominieren, sondern auch die zentrale Rolle bei zukünftigen Tierhaltungspraktiken einnehmen. Die Gründe für dieses Wachstum sind vielfältig. Zum einen erlauben Insekten aufgrund ihrer biologischen Eigenschaften eine intensive Zucht auf kleinem Raum, was zu einer erheblichen Mengensteigerung führt. Zum anderen wächst die Nachfrage nach Insekten als nachhaltige Proteinquelle in Tierfutter und Lebensmitteln rapide.

Unternehmen und Investoren haben bereits Milliardenbeträge in die Insektenzucht investiert, was die Entwicklung und Skalierung der Branche vorantreibt. Doch nicht nur der Umfang, sondern auch die Art der Tierhaltung verändert sich. Die Flächen für traditionelle Landwirtschaft und Weideflächen werden rückläufig prognostiziert, während die Intensivtierhaltung zunimmt. Dies bedeutet, dass mehr Tiere auf weniger Raum gehalten werden – ein Trend, der sowohl aus ökonomischer Sicht nachvollziehbar ist als auch aus tierschutzfachlicher Perspektive kritisch gesehen wird. Die Konzentration auf knappem Raum kann das Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigen und stellt die Branche vor ethische Herausforderungen.

Neben Insekten sind auch Shrimps ein bedeutender Faktor im Wachstum der globalen Tierhaltung. Die Anzahl der auf Farmen lebenden Shrimps könnte bis 2033 um mehr als 70 Prozent steigen. Aufgrund ihrer biologischen Merkmale und der Art ihrer Zucht gehören Shrimps zu den am häufigsten produzierten wirbellosen Tieren und beeinflussen die Gesamtstatistik der Nutztierzahlen maßgeblich. Im Gegensatz dazu bleibt das Wachstum bei Broiler-Hühnern und Fischen vergleichsweise moderat mit einem Anstieg von etwa 15 Prozent. Diese moderaten Zuwächse spiegeln jedoch immer noch eine beträchtliche Anzahl wider, da Millionen von Hühnern und Fischen weiterhin für die Lebensmittelproduktion benötigt werden.

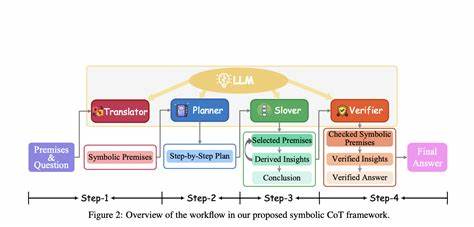

Dennoch dominieren die wirbellosen Tiere die Prognosen hinsichtlich der Gesamtzahl der geschlachteten Tiere und derjenigen, die zu jedem Zeitpunkt auf Farmen leben. Die technische Methodik hinter diesen Prognosen basiert auf der Analyse von Daten aus verschiedenen Quellen wie der OECD-FAO Agricultural Outlook, FAO-Statistiken und unabhängigen Forschungsprojekten. In Fällen mit fehlenden Daten wurden Schätzungen und Medianwerte genutzt, um möglichst genaue Betrachtungen über die Anzahl der Tiere und deren Lebensdauer auf Farmen zu erhalten. Dennoch gibt es eine Reihe von Unsicherheiten, vor allem hinsichtlich des Wachstums der Insektenbranche, die von wirtschaftlichen Faktoren und Geschäftsmodellen stark abhängen. Die Vorhersagen enthalten daher sogenannte „credible intervals“, also Vertrauensbereiche, die die Varianz der möglichen Entwicklung verdeutlichen.

Ein weiterer kritisch gewichteter Punkt ist die Frage der Empfindungsfähigkeit und des Wohlergehens von Nutztieren, insbesondere bei wirbellosen Arten. Während über Wirbeltiere wie Hühner und Fische bereits umfangreiches Wissen über deren Bedürfnisse und Leiden vorliegt, ist das Verständnis für Insekten und Krebstiere weniger ausgeprägt. Erste wissenschaftliche Studien legen jedoch nahe, dass auch diese Wirbellosen empfindungsfähig sind und möglicherweise Schmerzen verspüren können. Damit ergibt sich eine dringende Notwendigkeit, Tierschutzstandards zu entwickeln und anzupassen, die auf diese Tiergruppen eingehen. Die rapide Expansion bei der Insektenzucht wirft zudem ethische, ökologische und wirtschaftliche Fragen auf.

Zum Beispiel könnte die Ausweitung der Insektenproduktion als Futtermittelangebot die Futtermittelmärkte und damit die gesamte Tierhaltungsbranche stark beeinflussen. Dies könnte zu einer weiteren Verbreitung von Massentierhaltung beitragen, wenn Insekten-Produkte kostengünstig verfügbare Futtermittel für andere Nutztiere bieten. Obwohl die Prognosen eine beeindruckende Zahl von fast sechs Billionen geschlachteten Nutztieren jährlich bis 2033 angeben, ist Vorsicht bei der Interpretation geboten. Die tatsächlichen Entwicklungen könnten durch neue Technologien, veränderte Konsumgewohnheiten, politische Maßnahmen oder unerwartete globale Ereignisse beeinflusst werden und somit von den Vorhersagen abweichen. Besonders die Insektenindustrie ist stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig, sodass der Ausbau eventuell langsamer oder schneller verlaufen kann als angenommen.

Für Tierschützer, politische Entscheidungsträger und die Landwirtschaftsbranche sind diese Prognosen eine wichtige Orientierung. Sie verdeutlichen die Notwendigkeit, sich verstärkt mit den Herausforderungen der wachsenden Zahl an Nutztieren auseinanderzusetzen, insbesondere mit Blick auf die Tiere, deren Wohlergehen bislang weniger beachtet wurde. Das Bewusstsein und die Forschung über die Empfindungsfähigkeit von Insekten und Shrimps sollten intensiviert werden, um Tierschutzpraktiken entsprechend auszurichten. Zusammenfassend zeigt sich, dass die Tierhaltung im Jahr 2033 sowohl quantitativ als auch qualitativ erhebliche Veränderungen erfahren wird. Die industrielle Intensivierung, das Wachstum bei wirbellosen Tierarten und die Verschiebung hin zu nachhaltigeren Proteinquellen sind zentrale Trends, die das Gesicht der globalen Tierproduktion prägen werden.

Diese Entwicklung erfordert ein Umdenken in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft – um einerseits den steigenden Bedarf an tierischen Produkten zu decken und andererseits das Wohl der unzähligen gequälten Tiere zu schützen. Die nächsten zehn Jahre könnten daher entscheidend sein, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine Balance zwischen Ernährungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und ethischen Prinzipien ermöglichen. Nur mit einem umfassenden Verständnis der prognostizierten Tierzahlen und den damit verbundenen Herausforderungen lassen sich nachhaltige Strategien entwickeln, die sowohl Mensch als auch Tier gerecht werden.