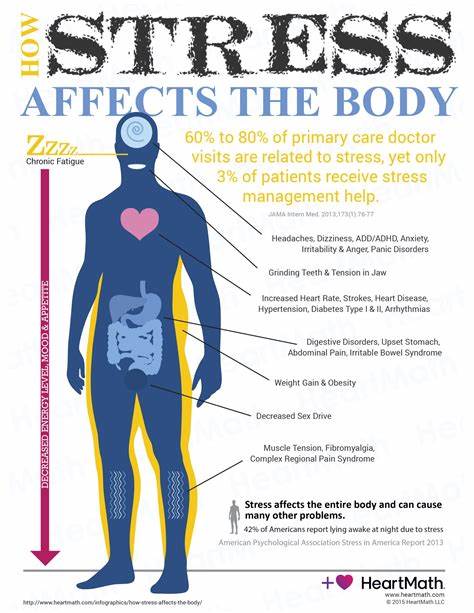

Stress ist in der modernen Gesellschaft allgegenwärtig und beeinflusst zahlreiche Körperfunktionen. Eines der faszinierendsten und zugleich beunruhigendsten Phänomene ist die Wirkung von emotionalem Stress auf das Herz, insbesondere in Form des sogenannten Broken Heart Syndroms, das auch als Takotsubo-Kardiomyopathie bekannt ist. Diese Erkrankung zeigt, dass Stress nicht nur das psychische Wohlbefinden beeinträchtigt, sondern auch direkte physische Veränderungen am Herzen hervorrufen kann. Dabei können selbst akute belastende Ereignisse wie eine Scheidung oder der Verlust eines nahestehenden Menschen dazu führen, dass sich die Form des Herzens vorübergehend verändert – mit teils lebensbedrohlichen Folgen. Broken Heart Syndrom wurde erstmals Anfang der 1990er Jahre von einem japanischen Wissenschaftler beschrieben, der feststellte, dass ein plötzlicher emotionaler Stress stoßweise das Herz beeinflusst.

Dabei kommt es zu einer vorübergehenden Erweiterung bestimmter Teile des Herzens, besonders der Herzkammer, was die Pumpleistung erheblich beeinträchtigt. Klinisch äußert sich diese Veränderung durch Symptome, die einem Herzinfarkt ähneln, wie starke Brustschmerzen und Atemnot. Die Ursache jedoch ist nicht eine Verstopfung der Herzkranzgefäße, sondern wahrscheinlich eine Reaktion auf eine akute Stresshormonflut im Körper. Wissenschaftler vermuten, dass die Freisetzung von Stresshormonen, zum Beispiel Adrenalin und Noradrenalin, bei heftigen emotionalen Belastungen eine Art kurzfristige Überlastung des Herzmuskels verursacht. Das Herz reagiert auf diese Hormone mit einer veränderten Kontraktion und vorübergehender Deformation.

Obwohl sich diese Veränderungen meist innerhalb weniger Tage bis Wochen zurückbilden, ist die Zeitspanne kritischer Herzfunktionsstörungen riskant, und das Syndrom ist keinesfalls harmlos. Eine groß angelegte Studie aus den USA, in der fast 200.000 Erwachsene über einen Zeitraum von fünf Jahren beobachtet wurden, ergab ernüchternde Ergebnisse. Die Inzidenz von Broken Heart Syndrom blieb von 2016 bis 2020 konstant hoch. Die Sterblichkeit lag bei etwa 6,5 Prozent aller Fälle, eine Zahl, die insbesondere bei Männern besorgniserregend ist, da sie fast doppelt so häufig tödlich verläuft wie bei Frauen.

Interessanterweise waren mehr Frauen von der Erkrankung betroffen als Männer, doch bei Männern zeigte sich eine deutlich höhere Sterblichkeitsrate. Die Ursachen für diese geschlechtsspezifischen Unterschiede sind noch Gegenstand der Forschung. Auch das Alter spielt eine wesentliche Rolle bei der Anfälligkeit für das Syndrom. Ältere Erwachsene ab 61 Jahren zeigen die höchsten Erkrankungsraten, jedoch war ein signifikanter Anstieg bereits in der Altersgruppe von 46 bis 60 Jahren zu beobachten. Diese Gruppe hatte eine bis zu dreifach erhöhte Wahrscheinlichkeit, das Broken Heart Syndrom zu erleiden, verglichen mit jüngeren Erwachsenen.

Diese Erkenntnisse legen nahe, dass insbesondere in der Lebensmitte bis hin zum Seniorenalter ein besonders sensibles Zeitfenster für stressbedingte Herzveränderungen besteht. Zusätzlich scheinen sozioökonomische und ethnische Faktoren das Risiko mitzubestimmen. Haushaltsgröße, Einkommensniveau sowie der Versicherungsstatus können Einfluss darauf haben, wer besonders gefährdet ist. Eine eindeutige Ursache-Wirkungs-Beziehung ist allerdings noch nicht abschließend geklärt, sodass weitere Forschung notwendig ist, um präventive Maßnahmen gezielt entwickeln zu können. Die klinische Herausforderung besteht darin, Broken Heart Syndrom frühzeitig und korrekt zu diagnostizieren, da die Symptome einem Herzinfarkt täuschend ähnlich sind.

Viele Patienten suchen mit Brustschmerzen und Luftnot ärztliche Hilfe, und im ersten Moment werden Herzinfarktmaßnahmen eingeleitet. Werden aber die typischen Blockaden in den Herzkranzgefäßen ausgeschlossen und dennoch deutliche Beeinträchtigungen der Herzfunktion sichtbar, sollte an eine stressbedingte Kardiomyopathie gedacht werden. Ein genaues Bewusstsein für diese Erkrankung ist dabei entscheidend, um Fehlbehandlungen zu vermeiden und die Patienten auf richtige Behandlungswege zu führen. Im Umgang mit Patienten zeigt sich außerdem, dass das Bewusstsein um die Realität der Erkrankung essenziell ist. Viele Betroffene haben zunächst den Eindruck, ihre Beschwerden könnten psychisch bedingt oder gar eingebildet sein.

Die Erkenntnis, dass akuter Stress zu messbaren körperlichen Herzveränderungen führt, erleichtert oft die Annahme und Motivation, aktiv gegen Belastungen vorzugehen. Therapeutische Ansätze können dabei von der symptomatischen Entlastung – etwa durch Medikamente zur Unterstützung der Herzfunktion – bis hin zu Maßnahmen zur Stressreduktion reichen. Methoden zur Stressbewältigung spielen eine zentrale Rolle sowohl präventiv als auch therapeutisch. Techniken wie Achtsamkeitsübungen, Meditation oder psychotherapeutische Begleitung können helfen, die Stressreaktionen zu mildern und damit das Herz zu entlasten. Auch die soziale Unterstützung nach belastenden Lebensereignissen ist wichtig, um das Risiko einer ausgeprägten Herzreaktion zu senken.

Zusammenfassend verdeutlichen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die Verbindung zwischen Geist und Körper bei der Herzgesundheit unmittelbar und stark ist. Emotionaler Stress ist nicht nur ein subjektives Leiden, sondern kann konkret das Herz verändern und gefährden. Die Anerkennung dieses Syndroms und die verstärkte Aufklärung sowohl im medizinischen Bereich als auch in der Öffentlichkeit sind wichtige Schritte, um Leben zu retten. Der Fokus sollte darauf liegen, Stress konsequent zu erkennen, die Pumpleistung des Herzens zu überwachen und Betroffene umfassend zu betreuen. Zukünftige Forschungen werden hoffentlich die zugrunde liegenden Mechanismen noch genauer entschlüsseln und Therapien weiter verbessern.