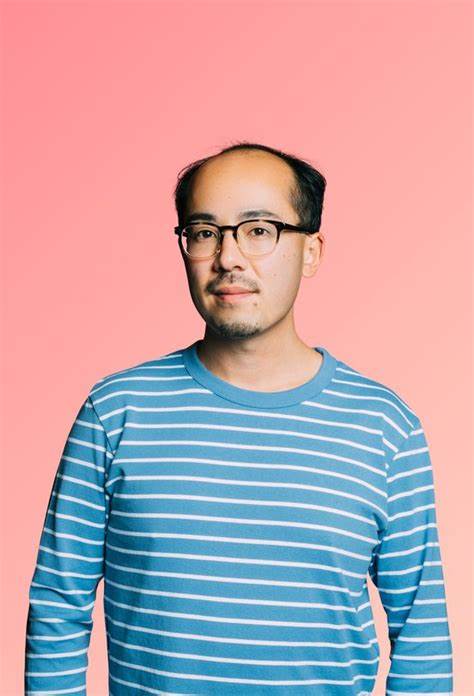

Die Vorstellung davon, wie die Zukunft aussehen könnte, fasziniert die Menschheit seit jeher. Besonders eindrucksvoll sind dabei Darstellungen aus der Welt des Films, der Videospiele und des Fernsehens, denn sie bieten uns nicht nur unterhaltsame Geschichten, sondern auch Gedankenexperimente und Visionen für kommende Zeiten. Adrian Hon, Autor, Spieleentwickler und Kritiker, nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch sieben ikonische Objekte aus spekulativen fiktionalen Welten. Jedes dieser Objekte öffnet ein Fenster in unsere gemeinsamen Hoffnungen, Ängste und Neugierde rund um das Thema Zukunft und Technologie. Diese Objekte sind nicht nur futuristisch und fantastisch, sondern zugleich vertraut und reflektieren unser sich veränderndes Verhältnis zur Technologie und was dies über uns als Gesellschaft aussagt.

Ein erstes Objekt ist das Exoskelett aus dem Videospiel und Film „Death Stranding“. Hier wird ein futuristisches Hilfsmittel dargestellt, das den menschlichen Körper stärkt und erweitert. Dieses Exoskelett ermöglicht es dem Protagonisten, schwere Lasten über unwegsames Gelände zu transportieren und somit die Isolation einer postapokalyptischen Welt zu überwinden. Das Konzept verdeutlicht unsere Sehnsucht nach unterstützender Technologie, die uns hilft, körperliche Grenzen zu überwinden und komplexe Herausforderungen zu meistern. Das Exoskelett ist Symbol für eine Zukunft, in der Mensch und Maschine Hand in Hand arbeiten, um die Umwelt zu bewältigen und neue Dimensionen des Handelns zu erschließen.

Ein weiteres bemerkenswertes Objekt stammt aus dem Film „Minority Report“. Die Gestensteuerung, die hier visionär dargestellt wird, ermöglicht es dem Benutzer, durch Bewegungen die gesamte Technik intuitiv und ohne physische Eingabegeräte zu bedienen. Diese Idee hat längst Einzug in unsere Gegenwart gehalten, etwa durch Touchscreens, Sprachsteuerung und Bewegungssensoren. Doch die Darstellung bei „Minority Report“ setzt den Fokus auf eine völlig natürliche und fließende Interaktion mit digitalen Systemen und wirft Fragen auf, wie sich unsere Beziehung zu Computern und künstlicher Intelligenz in Zukunft gestalten wird. Die Gestensteuerung verkörpert den Traum von nahtlos eingebetteter Technologie, die uns begleitet, ohne uns einzuschränken.

Aus der bekannten Serie „Westworld“ stammen die Androiden, die in der Zukunft kaum von echten Menschen zu unterscheiden sind. Diese künstlichen Wesen beleuchten ethische und philosophische Fragestellungen über Bewusstsein, Identität und den Umgang mit künstlichem Leben. Die Androiden stehen für eine Zukunft, in der die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen. Sie fordern uns heraus, unsere Definition von Menschlichkeit zu überdenken und warnen zugleich vor den Risiken, wenn Technologien außer Kontrolle geraten oder zum Zweck der Manipulation eingesetzt werden. Das Thema berührt zentrale Fragen wie die Bedeutung von Freiheit, Gefühlen und dem Selbstbewusstsein in einer zunehmend technisierten Welt.

In der Science-Fiction der „Star Trek“-Reihe tauchen futuristische Schiffstypen wie Frigatten auf, die sowohl militärische als auch Forschungszwecke erfüllen. Diese Schiffe symbolisieren den menschlichen Drang nach Erforschung und Expansion in unbekannte Welten. Sie stehen für technologischen Fortschritt, gemeinschaftliches Handeln und die Entschlossenheit, neue Grenzen zu erkunden. Die Schiffe sind nicht nur Transportmittel, sondern auch Orte des Dialogs über Ethik, Kultur und den umsichtigen Umgang mit neuen Welten und Kulturen. Diese Vision spiegelt unser Bedürfnis wider, die Zukunft als Raum der Möglichkeit und des Zusammenhalts zu sehen.

Der Neuralinterface-Technologie aus dem Spiel „System Shock“ wird eine Schlüsselrolle in der Verschmelzung von Mensch und Computer zugeschrieben. Der direkte Anschluss an das Gehirn verspricht eine nie dagewesene Kommunikation mit Maschinen, aber auch den Einblick in neue Formen der Kontrolle und Überwachung. Diese Technologie steht exemplarisch für die Ambivalenz vieler futuristischer Entwicklungen: Sie bietet enorme Chancen zur Erweiterung menschlicher Fähigkeiten, birgt aber gleichzeitig Risiken für Privatsphäre und Autonomie. Die Vorstellung eines solchen Interfaces wirft Fragen auf, wie weit die technische Integration in unser Innerstes gehen darf und wie ein ethisches Gleichgewicht gewahrt bleiben kann. Die DC Mini Traum-Maschine aus dem Anime „Paprika“ eröffnet uns eine surreale Perspektive auf die Zukunft, indem sie die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit auflöst.

Dieses Gerät ermöglicht es, Träume sichtbar und kontrollierbar zu machen, was eine neue Welt psychischer Erfahrungen erschließt. Die DC Mini hält einen Spiegel vor unsere Vorstellungskraft und macht greifbar, wie Technologie tief in unsere innersten Gefühle und Sehnsüchte eingreifen kann. Gleichzeitig zeigt sie Gefahren auf, etwa Missbrauch, Manipulation und den Verlust zwischen Realität und Fiktion. Dieses Objekt fordert uns auf, über den Einfluss von Technologien auf das menschliche Bewusstsein und die Bedeutung von Realität selbst nachzudenken. Schließlich führt uns das Paralleluniversum-Timer aus der Serie „Sliders“ in die Idee von alternativen Realitäten und mehreren Zukünften.

Diese Technologie erlaubt es, zwischen verschiedenen Versionen der Welt zu wechseln, was spannende Möglichkeiten eröffnet, aber auch das Thema Verantwortung und Konsequenz stärker ins Zentrum rückt. Der Timer zeigt, wie vielschichtig und ungewiss die Zukunft sein kann, und illustriert die Komplexität unserer Entscheidungen und deren Auswirkungen auf verschiedene Ebenen der Existenz. Dieses Objekt ermutigt dazu, Zukunft nicht als festgelegten Zustand, sondern als dynamisches Feld von Möglichkeiten zu betrachten. Die Erkundung dieser sieben Objekte offenbart, dass spekulative Technologien aus Medien nicht nur Zukunftsträume sind, sondern auch tiefgreifende Reflexionen über unsere Gegenwart und Menschlichkeit darstellen. Sie spiegeln unsere Hoffnungen wider – etwa durch Technologien, die Heilung, Erweiterungen und neue Gemeinschaften ermöglichen.

Zugleich warnen sie vor Gefahren wie Überwachung, Entmenschlichung und Kontrollverlust. Die dargestellten Objekte illustrieren ein Spannungsfeld zwischen technologischer Faszination und ethischer Verantwortung. Adrian Hon selbst bringt in seinen Werken, darunter „A History of the Future in 100 Objects“, die Verbindung zwischen spekulativer Fiktion und realer technologischer Entwicklung zum Ausdruck. Als ehemaliger Neurowissenschaftler und Spieleentwickler versteht er es, komplexe technologische und psychologische Zusammenhänge auf spannende Weise zu vermitteln. Seine Arbeit lädt dazu ein, nicht nur passiv Technologien zu konsumieren, sondern aktiv über ihre Bedeutung, ihre Entwicklungen und die möglichen Folgen nachzudenken.

Die Zukunftsgeschichte der Welt in sieben Objekten ist somit ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Kunst und Wissenschaft, Fiktion und Realität miteinander verknüpft sind. Sie eröffnet Perspektiven auf die technologische Zukunft, die weit mehr sind als reine Unterhaltung – sie sind Denkmodelle für eine Welt im Wandel. Indem wir diese Objekte betrachten, erhalten wir nicht nur Einblick in utopische und dystopische Visionen, sondern werden auch herausgefordert, unsere eigenen Werte, Ängste und Hoffnungen im Blick auf das, was noch kommt, zu reflektieren. Diese Visionen ermutigen uns dazu, Technologie als Werkzeug für menschlichen Fortschritt zu sehen, der jedoch verantwortungsvoll eingesetzt werden muss. Gleichzeitig zeigen sie, wie sehr Technik und Kultur ineinander greifen und sich gegenseitig beeinflussen.

Die Zukunft ist kein fernes, festgeschriebenes Ziel, sondern ein lebendiger, gestaltbarer Prozess, der sowohl von uns als Individuen als auch von der Gesellschaft als Ganzem geprägt wird. Die durch diese sieben Objekte angestoßene Auseinandersetzung eröffnet damit nicht nur Einblicke in mögliche Zukünfte, sondern auch in die Gegenwart und das Potenzial unserer eigenen Welt.