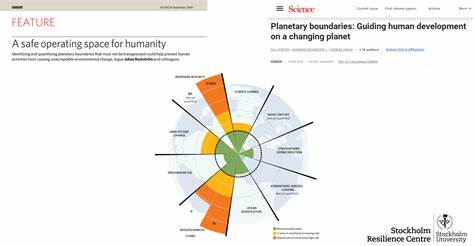

Die globale Gesellschaft steht heute vor einer der größten Herausforderungen der Menschheitsgeschichte: Wie kann ein gutes Leben für alle Menschen ermöglicht werden, ohne dabei die lebenswichtigen planetaren Grenzen zu überschreiten? In einer Welt mit über sieben Milliarden Einwohnern, deren Zahl bis Mitte dieses Jahrhunderts weiter wachsen wird, zeigt sich immer deutlicher, dass wir mit unserem derzeitigen Ressourcenverbrauch und Lebensstil die ökologischen Belastungsgrenzen unseres Planeten gefährden. Die Frage nach einem nachhaltigen und gerechten Lebensstandard beschäftigt Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger und Aktivisten gleichermaßen. Die Forschung rund um das Konzept eines „guten Lebens innerhalb der planetaren Grenzen“ bringt dazu wichtige Erkenntnisse und Lösungsansätze hervor.Das Konzept der planetaren Grenzen wurde erstmals von der Umweltwissenschaftlergruppe unter Leitung von Johan Rockström 2009 veröffentlicht. Es definiert neun kritische ökologische Prozesse, die das Erdsystem stabilisieren und das Überleben von Menschen und anderen Lebewesen ermöglichen.

Dazu gehören unter anderem der Klimawandel, die Versauerung der Ozeane, der Verlust der biologischen Vielfalt, die Übernutzung von Süßwasser und die Beschleunigung des Stickstoff- und Phosphorkreislaufs. Überschreiten wir diese Grenzen, riskieren wir unumkehrbare Veränderungen, die nicht nur die Umwelt zerstören, sondern auch den sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand weltweit gefährden.Ein zentrales Ergebnis der Forschung ist, dass derzeit kein Land dieser Erde ein gutes Leben für seine Bevölkerung aufrechterhalten kann, ohne die planetaren Grenzen zu überschreiten. Während einige Staaten übermäßig hohe Ressourcen verbrauchen und damit Umwelt und Klima massiv belasten, erreichen andere Länder nicht einmal die grundlegenden sozialen Mindeststandards wie Zugang zu sauberem Wasser, Ernährungssicherheit, Bildung und gesundheitliche Versorgung. Die Herausforderung besteht darin, eine Balance zu finden, welche die Bedürfnisse aller Menschen befriedigt und gleichzeitig die ökologischen Tragfähigkeiten unseres Planeten berücksichtigt.

Grundlegende menschliche Bedürfnisse wie Ernährung, Zugang zu sauberem Wasser, Energie für Elektrizität, Sanitäreinrichtungen und die Beseitigung extremer Armut sind theoretisch innerhalb der planetaren Grenzen erfüllbar. Dies bedeutet, dass selbst in einer nachhaltigen Welt alle Menschen ein menschenwürdiges Leben führen könnten, wenn sich die globalen Ressourcen gerechter verteilen und die Produktion sowie der Konsum effizienter gestaltet werden. Die Umsetzung solcher Strategien erfordert jedoch tiefgreifende Veränderungen in sozialen, wirtschaftlichen und politischen Systemen. Besonders wichtig sind Maßnahmen, die auf Suffizienz und soziale Gerechtigkeit setzen.Suffizienz bedeutet, den Ressourcenverbrauch auf ein notwendiges Maß zu reduzieren, ohne die Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verringern.

Es geht darum, den Lebensstil so zu gestalten, dass er keine Überbeanspruchung natürlicher Ressourcen erzeugt und gleichzeitig das menschliche Glück fördert. Dahinter steckt auch eine Kritik am vorherrschenden Wachstumsparadigma, das unbegrenztes Wirtschaftswachstum und steigenden Konsum propagiert, aber die planetaren Grenzen ignoriert. Stattdessen wird ein neues Verständnis von Wohlstand und Lebensqualität angestrebt, das nicht ausschließlich auf materiellem Besitz fußt.Soziale Gerechtigkeit spielt eine ebenso wichtige Rolle. Die Verteilung von Ressourcen und Chancen ist weltweit höchst ungerecht.

Reichere Länder haben sowohl historisch als auch aktuell einen überproportional hohen ökologischen Fußabdruck, während ärmere Länder meist unter den Folgen der Umweltzerstörung leiden, obwohl sie diese kaum verursachen. Eine faire und nachhaltige Welt erfordert daher den Abbau von sozialen Ungleichheiten und die Unterstützung von Ländern und Bevölkerungsgruppen, die aktuell noch einen niedrigeren Lebensstandard haben. Nur durch globale Kooperation und gerechte Lastenverteilung kann die Vision eines guten Lebens für alle Realität werden.Technologische Innovationen und Effizienzsteigerungen sind ebenfalls wichtige Hebel, um Ressourcen zu schonen und den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Die Umstellung auf erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Produktionsmethoden trägt wesentlich dazu bei, ökologische Belastungen zu minimieren.

Allerdings zeigen Studien, dass reine Effizienzgewinne ohne eine Anpassung der Konsummuster nicht ausreichen, da durch den sogenannten Rebound-Effekt Einsparungen oft durch verstärkten Verbrauch wieder kompensiert werden. Damit werden die Herausforderungen noch komplexer und machen einen Wandel im gesellschaftlichen Verhalten zwingend erforderlich.Die Integration von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten in politischen Entscheidungsprozessen ist daher ein zentraler Schritt, um nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Nationale und internationale Maßnahmen müssen darauf abzielen, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die umweltfreundliches Handeln fördern und unfaire Ausbeutung verhindern. Dabei helfen Instrumente wie eine CO2-Bepreisung, Investitionen in nachhaltige Infrastruktur sowie Bildungsprogramme für einen bewussten Umgang mit Ressourcen.

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen und ihre 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs) liefern einen wichtigen globalen Rahmen. Sie verlangen, Armut zu bekämpfen, Gesundheit und Bildung zu verbessern, Gleichheit zu fördern und gleichzeitig Umweltressourcen zu schützen. Diese Ziele lassen sich nur erreichen, wenn Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit Hand in Hand gehen und mit wirtschaftlicher Prosperität verbunden werden. Wichtig dabei ist, dass Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil aller Maßnahmen verstanden wird und nicht als isoliertes Umweltproblem.Ein gutes Leben für alle innerhalb planetarer Grenzen zu erreichen, bedeutet letztlich, den Begriff von Lebensqualität neu zu definieren.

Es geht um mehr als nur materiellen Wohlstand. Psychologisches Wohlbefinden, soziale Verbundenheit, ein Gefühl von Sicherheit und Teilhabe sind ebenso wesentliche Faktoren. Die Forschung zeigt, dass ab einem gewissen materiellen Niveau Zufriedenheit nicht zwangsläufig mit höherem Konsum oder erhöhter Ressourcennutzung steigt. Somit eröffnet sich die Chance, einen Lebensstil zu fördern, der weniger auf Akkumulation und mehr auf Lebensfreude, Gemeinschaft und Sinnsuche setzt.Kollektive Werte, gesellschaftliche Normen und kulturelle Praktiken spielen eine bedeutende Rolle, um nachhaltige Lebensweisen zu etablieren.

Eine Gesellschaft, die Ziele wie Suffizienz, Fairness und Umweltschutz hochhält, schafft die Grundlagen für eine Zukunft, in der künftige Generationen ein gutes Leben führen können. Dies erfordert transdisziplinäres Denken, einschließlich der Einbindung von Wirtschaft, Soziologie, Ökologie und Ethik, sowie Partizipation der Bürger*innen in Entscheidungsprozesse.Insgesamt macht das Konzept eines guten Lebens innerhalb der planetaren Grenzen deutlich, dass Wohlstand und Umwelt nicht im Widerspruch stehen müssen. Es ist eine Einladung, die Beziehung zwischen Mensch und Natur neu zu gestalten, Verantwortung für unseren Planeten zu übernehmen und Wege zu finden, wie wir globales Wohlergehen gerecht und im Einklang mit der Biosphäre entwickeln können. Jeder Beitrag zählt – von der politischen Umsetzung bis hin zum individuellen Lebensstil.

Nur durch ein gemeinsames Handeln kann eine Zukunft gestaltet werden, in der alle Menschen ein erfülltes Leben führen, ohne die Lebensgrundlagen der Erde zu gefährden.