Die Preisgestaltung im Software-as-a-Service-Bereich hat sich in den letzten zehn Jahren maßgeblich um das Konzept der Sitzplatz-Preisgestaltung („Seat-based Pricing“) gedreht. Zahlreiche erfolgreiche SaaS-Produkte wie Slack, Zoom, Notion oder Jira haben dieses Modell populär gemacht und davon profitiert, dass Unternehmen mit wachsendem Team stetig mehr für Kollaborationstools ausgegeben haben. Doch diese Erfolgsgeschichte steht nun auf dem Prüfstand, denn Künstliche Intelligenz (KI) verändert nicht nur die Art und Weise, wie Software genutzt wird, sondern auch wie sie monetarisiert wird. Die Zeiten, in denen man einfach pro Anwender und Monat abrechnet, neigen sich dem Ende zu. Stattdessen rücken nutzungsbasierte und ergebnisorientierte Preismodelle in den Vordergrund – und das wirkt sich nachhaltig auf die gesamte Softwarebranche aus.

Sitzplatz-Preisgestaltung war lange Zeit der De-facto-Standard, weil sie einfach zu verstehen und zu kommunizieren war. Unternehmen bezahlen für jeden Nutzer, der Zugriff auf die Software hat, und so wächst der Umsatz synchron mit dem Wachstum des Kundenunternehmens. Dieses Modell stützte sich auf zwei wichtige Annahmen: Zum einen wachsen Unternehmen und Teams kontinuierlich, zum anderen ist die Nutzung der Software über einzelne Nutzer hinweg vergleichsweise kostenneutral für den Anbieter. Diese Prämissen funktionieren besonders gut für kollaborative Software, bei der der Mehrwert mit der Anzahl der Teilnehmer steigt. Je mehr Mitarbeiter an einer Plattform wie Slack teilnehmen, desto wertvoller wird sie für das Unternehmen, und umgekehrt.

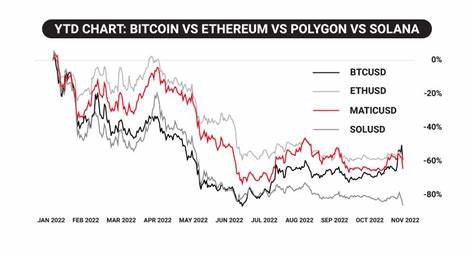

In den letzten Jahren lassen sich jedoch klare Trends beobachten, die diese Annahmen unterminieren. Zum einen wächst die Tendenz, dass Unternehmens- und Teamgrößen stagnieren oder sogar kleiner werden. Unternehmen agieren vorsichtiger beim Einstellen neuer Mitarbeiter, und Produktivitätssteigerungen durch Technologien, insbesondere KI, kompensieren den Bedarf an wachsender Personalstärke. Die Zeiten großer Wachstumssprünge bei Teams sind vorbei, was bedeutet, dass eine an Mitarbeiterzahlen gekoppelte Preisgestaltung nicht mehr automatisch zu Umsatzwachstum führt. Zum anderen bringt die Integration von Künstlicher Intelligenz in Softwareprodukte ganz neue Kostenstrukturen mit sich.

Anders als bei klassischen Softwarelösungen, bei denen zusätzliche Nutzer keinen nennenswerten Mehrkosten verursachen, ist der Betrieb von KI-Modellen direkt mit variablen Kosten verbunden. Anbieter von großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLMs) verlangen Gebühren pro verbrauchtem Token oder Anfrage. Das heißt, jede Nutzung ist messbar und mit einem Preis verbunden – und gerade intensive Nutzer können erhebliche Kosten verursachen, was Sitzplatz-Preisgestaltung wirtschaftlich schwer kalkuliert macht. Diese veränderten Bedingungen zwingen Softwareanbieter dazu, neue Preismodelle zu entwickeln, die besser auf die tatsächliche Nutzung und den Wert zugeschnitten sind, den der Kunde aus dem Produkt zieht. Nutzungsbasierte Preismodelle gewinnen enorm an Bedeutung.

Dabei geht es nicht mehr einfach nur darum, wie viele Personen Zugriff auf die Software haben, sondern darum, wie intensiv und in welchem Umfang sie die Funktionen tatsächlich verwenden. Der Wandel weg vom starren „pro Nutzer“-Pricing hin zu flexiblen, variablen Gebühren schafft eine höhere Fairness für die Kunden und ermöglicht Anbietern, Kosten und Erlöse besser in Einklang zu bringen. Nutzungsbasiertes Pricing kann unterschiedlich ausgestaltet sein. Einige Anbieter bieten „Credits“ an, bei denen Kunden eine bestimmte Menge an Nutzungseinheiten im Voraus kaufen und diese bei Bedarf verbrauchen. Andere kombinieren eine Grundgebühr mit zusätzlichen Gebühren je nach Nutzung.

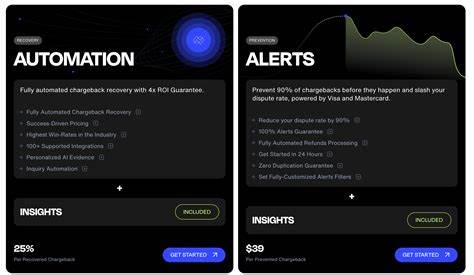

Solche hybriden Modelle haben den Vorteil, dass sie Kunden Sicherheit durch eine Abo-Grundlage und gleichzeitig Flexibilität für Wachstum oder Schwankungen bieten können. Insbesondere im KI-Kontext ist diese Flexibilität essenziell, weil die Kosten pro Verarbeitungseinheit oder API-Anfrage klar messbar, aber auch volatil sein können. Neben der reinen Nutzung rückt ein weiteres, noch differenzierteres Preismodell immer stärker in den Fokus: Ergebnisorientierte Preisgestaltung. Hierbei zahlt der Kunde nur für tatsächlich erzielte Ergebnisse, also wenn die Software eine messbare Zielgröße erreicht oder eine definierte Aufgabe erfüllt. Dieses Modell ist besonders attraktiv, weil es die Werteversprechen von KI-Produkten direkt an den monetären Erfolg koppelt.

Ein Beispiel sind Conversational AI Anbieter wie Intercom mit der AI-Agent-Lösung Fin, die pro erfolgreicher Kundensupport-Interaktion abrechnen und damit ihrem Nutzen gerecht werden. Solche outcome-basierten Modelle fördern auch eine stärkere Kundenorientierung und Effizienz, da Anbieter bestrebt sind, die Software so wirksam wie möglich einzusetzen, um maximale Ergebnisse bei minimalem Ressourceneinsatz zu erzielen. Gleichzeitig führt dies zu einer Veränderung der Rollen von Softwareanbietern: Sie verkaufen nicht mehr nur ein Tool, das Menschen unterstützt, sondern in gewissem Maße „Arbeit“ oder Leistungen, die früher von Menschen erbracht wurden. Es ist ein Paradigmenwechsel vom Produktverkauf hin zum Verkauf von wertschöpfenden Dienstleistungen, die von KI ausgeführt werden. Doch outcome-basierte Preismodelle haben ihre Herausforderungen.

Sie funktionieren gut, wenn Ergebnisse klar messbar und objektiv ermittelbar sind. Kunden und Anbieter müssen genau definieren, was als Erfolg zählt, und es benötigt zuverlässige Mechanismen, um diesen Erfolg zu überprüfen. In komplexeren oder eher subjektiven Anwendungsbereichen, wie etwa im Bereich Marketing, HR oder Produktentwicklung, ist das deutlich schwieriger. Hier stellen sich Fragen, wie Fairness, genaue Messbarkeit und Transparenz, die zunächst gelöst werden müssen, bevor solche Modelle breit eingesetzt werden können. Der Wandel in der Preisgestaltung bringt für Softwareunternehmen nicht nur strategische Herausforderungen mit sich.

Auch die technische Umsetzung dieser komplexeren Modelle ist erheblich aufwendiger. Während bei Sitzplatz-Preismodellen oft einfach eine fixe Zahl multipliziert und monatlich abgerechnet wurde, erfordern usage- und outcome-basierte Ansätze eine fein granulierte Erfassung, komplexe Abrechnungssysteme und eine transparente Kommunikation gegenüber Kunden. Viele Unternehmen stoßen dabei auf die Grenzen traditioneller Abrechnungssysteme, die für einfache Subskriptionen konzipiert wurden. Die Anpassung der Billing-Architektur, Integration von Messsystemen und automatisierten Verrechnungsmechanismen wird zum zentralen Projekt, das gestalterische Freiheit bei der Preismodellentwicklung und Agilität in der Monetarisierung ermöglicht. Hier entstehen auch innovative Lösungen wie die Open-Source-Plattform Lago, die genau diese neuen Anforderungen adressiert und es Unternehmen erlaubt, flexible und komplexe Preismodelle im Zeitalter der KI effizient umzusetzen.

Zudem übt die wachsende „Subscription Fatigue“ der Kunden zusätzlichen Druck auf Anbieter aus. Viele Unternehmen und Nutzer sind zunehmend zurückhaltend, mehrere Abonnements parallel zu bezahlen – es entsteht eine Erwartungshaltung, dass Ausgaben eng an den tatsächlichen Nutzen gekoppelt sind. Dies verstärkt den Bedarf an nutzungsbasierten Angeboten und macht starre Sitzplatz-Modelle weniger attraktiv. Interessant ist auch die Perspektive zukünftiger KI-Agenten, die über APIs auf Softwareprodukte zugreifen werden. Diese Art von autonomen Nutzern wird die traditionelle Sicht auf Sitzplatz-Verbrauch grundlegend verändern.

Da solche Agenten häufig und in variabler Menge auf die Software zugreifen ohne „menschliche“ Benutzerprofile, sind traditionelle Preisstrukturen überwiegend ungeeignet. Stattdessen werden präzise, nutzungsabhängige Abrechnungen zum Standard. Insgesamt zeigt sich, dass die Ära der Sitzplatz-Preisgestaltung nicht abrupt endet, sondern sich schrittweise zurückzieht, während hybride, nutzungsbasierte und ergebnisorientierte Modelle sich weiter etablieren. Nicht jedes SaaS-Produkt und nicht jede Branche wird gleich stark davon betroffen sein, doch insbesondere Software mit starken KI-Komponenten und hohen Betriebskosten wird sich rasch verändern. Für Kunden entstehen Vorteile durch gerechtere Preise, die sich am tatsächlichen Nutzen ausrichten, während Anbieter ihre Erlösmodelle besser skalieren und an die eigenen Kosten anpassen können.

Der technologische und wirtschaftliche Wandel fordert aber auch eine größere Flexibilität in der Produktentwicklung und Kundenkommunikation. Die Transformation der Preisgestaltung im SaaS-Bereich durch KI steht exemplarisch für eine tiefgreifende Evolution der Softwareindustrie. Unternehmen, die sich frühzeitig auf diese Veränderungen einstellen und innovative Pricing-Strategien umsetzen, sichern sich langfristig Wettbewerbsvorteile. Wer hingegen an starren, traditionellen Modellen festhält, läuft Gefahr, nicht nur Umsatzwachstum zu verlieren, sondern auch Marktanteile an agilere Anbieter abzugeben. Abschließend ist festzuhalten, dass AI und die dadurch notwendigen neuen Preismodelle nicht nur eine Herausforderung, sondern vor allem eine große Chance für die gesamte Branche darstellen.

Sie treiben nicht nur eine fairere Wertschöpfung entgegen, sondern legen zugleich den Grundstein für nachhaltige Innovation und stärkere Kundenorientierung im nächsten Jahrzehnt der Softwareentwicklung.