In einer Welt, die zunehmend von Nachhaltigkeit und Klimaschutz geprägt wird, gewinnen innovative Baustoffe immer mehr an Bedeutung. Bio-Beton ist ein solcher Baustoff, der durch ein mikrobiell induziertes Verfahren hergestellt wird und große Potenziale für die Bauindustrie bietet. Insbesondere Entwicklungen zu hochfestem Bio-Beton sorgen für Aufsehen, da es bislang eine Herausforderung darstellte, die mechanischen Eigenschaften herkömmlichen Betons zu erreichen. Die Grundlage von Bio-Beton ist die mikrobielle induzierte Calciumcarbonatfällung, kurz MICP (Microbially Induced Calcium Carbonate Precipitation). Dabei setzen spezielle Bakterien Calciumcarbonat in Form von Kalk aus, welches als Bindemittel wirkt.

Dieser Prozess bindet gleichzeitig Kohlendioxid in mineralischer Form, wodurch Bio-Beton im Gegenzug klimaneutral oder sogar CO2-negativ ist. Im Gegensatz zur klassischen Zementherstellung bei der bei der Kalzinierung von Kalkstein CO2 freigesetzt wird, entsteht hier kein zusätzlicher Treibhausgasausstoß. Ein bedeutendes Problem beim Einsatz von Bio-Beton war bisher, dass die erzielbaren Festigkeiten hinter denen von traditionellem Beton zurückblieben, insbesondere bei größeren Bauteildicken. Die Forschung konzentrierte sich daher auf Methoden, die sowohl die Festigkeit als auch die Homogenität von Bio-Beton verbessern können. Ein Schlüssel hierzu liegt in der Optimierung der Zusammensetzung der zugrundeliegenden Gesteinskörnung, also der Zuschläge.

Eine optimale Kornverteilung maximiert die sogenannte Kornpackungsdichte. Das bedeutet, dass die Körner so zusammengesetzt werden, dass die Porenräume zwischen ihnen minimiert werden, wodurch mehr Bindematerial angedockt werden kann und die Festigkeit steigt. Forscher haben hierzu unterschiedliche Sandfraktionen miteinander gemischt und mit Softwaremodellen wie dem modifizierten Andreassen-Modell die ideale Mischung ermittelt. Die Mischung aus verschiedenen Korngrößen führt zu einer dichter gepackten Matrix, welche nicht nur höhere Festigkeiten ermöglicht, sondern auch wirtschaftlicher im Materialverbrauch ist. Ein weiterer innovativer Schritt ist der Einsatz von urease-aktiven Calciumcarbonatpulvern (UACP) anstelle von lebenden Bakterien.

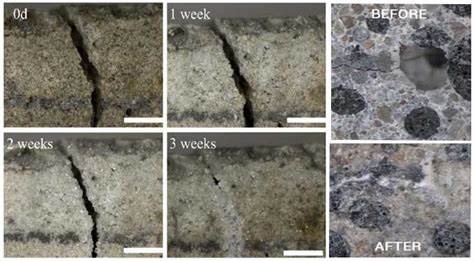

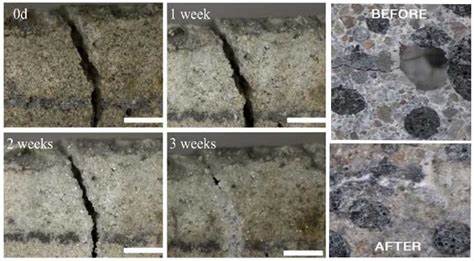

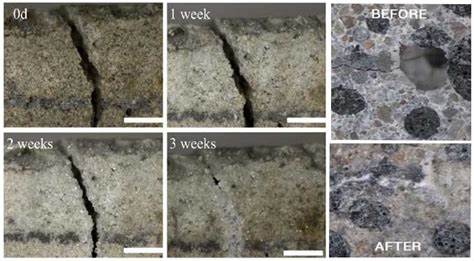

Dieses Verfahren zielt darauf ab, die Stabilität und Reproduzierbarkeit des Bindemittels zu erhöhen. Das UACP wird im Vorfeld durch biotechnologische Prozesse hergestellt, bei denen Bakterien in Calciumcarbonat eingebettet und gefriergetrocknet werden. Das Resultat ist ein aktives Bindemittel, das bei der Herstellung von Bio-Beton eingesetzt wird und dessen ureaseaktiver Effekt die Calciumcarbonatfällung schnell und effizient katalysiert. Darüber hinaus wurde in der Herstellung eine automatisierte, druckbasierte Stop-Flow-Zufuhr des Zementierungslösungsmittels entwickelt. Anstelle einer kontinuierlichen Durchströmung der Mischung wird die Lösung in Intervallen und unter kontrolliertem Druck zugeführt.

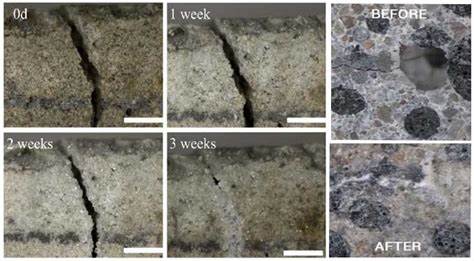

Dieses Vorgehen verhindert Verstopfungen und unterstützt eine gleichmäßigere Verteilung der Calciumcarbonatkristalle. Damit kann eine größere Tiefe der Zementierung und ein höherer Homogenitätsgrad erzielt werden. Die Kombination dieser Methoden führte zu bahnbrechenden Ergebnissen. So konnten Bio-Beton-Proben mit einer Höhe von bis zu 140 Millimetern und einer ungebundenen Druckfestigkeit von über 50 Megapascal hergestellt werden. Diese Werte übersteigen die bislang in der Literatur dokumentierten Resultate bei weitem und nähern sich den Eigenschaften konventioneller Betone in der Bauwelt an.

Abbilde innerhalb der Biomineralisierung zeigen, dass die Calciumcarbonatschicht auf den Quarzkörnern etwa zwanzig Mikrometer dick ist, ein Indikator für stabile Kristallbildung. Unterschiede in der Dichte der Mineralisierung entlang der Probenhöhe lassen sich durch die Verfügbarkeit der aktiven Substanz erklären, sind aber bei optimierten Prozessen deutlich geringer. Mechanisch zeigt Bio-Beton derzeit noch eine geringere Elastizität als Portlandzement-Beton. Mit einem Elastizitätsmodul von etwa 11 bis 12 Gigapascal liegt Bio-Beton im Bereich von porösen keramischen Werkstoffen. Konventioneller Beton weist typischerweise Steifigkeiten zwischen 20 und 50 Gigapascal auf.

Durch die Verwendung von grobem Zuschlag und weiteren Optimierungen der Mischtechnik ist es jedoch denkbar, die elastischen Eigenschaften zu verbessern und den Einsatzbereich zu erweitern. Eine besondere Herausforderung bei der Fertigung und Verarbeitung von Bio-Beton liegt in der Kompaktion. Da die Mischung ein null-Slump-Verhalten zeigt, eignet sich vor allem das Pressen besser als Vibrationsverfahren zum Verdichten des Materials. Erhöhte Verdichtungsdrücke können zudem die Kornpackungsdichte weiter verbessern und so die Festigkeit steigern. Die Umweltbilanz des Bio-Betons wird zwar durch den CO2-negativen Biomineralisationsprozess begünstigt, doch der Energiebedarf und die Emissionen bei der Herstellung der benötigten Rohstoffe und Chemikalien dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

Beispielsweise ist die Herstellung von Urea energieintensiv, aber innovative Ansätze wie die Nutzung menschlichen Urins als Harnstoffquelle können den ökologischen Fußabdruck reduzieren. Ebenso stellt die Wiederverwertung und Behandlung der Abwässer mit Ammonium und Chlorid wichtige Umweltthemen dar. Für die Zukunft sind verschiedene Anwendungsfelder denkbar. Während die Verwendung von Bio-Beton in herkömmlichen Baustellen wegen der speziellen Prozessanforderungen und längeren Aushärtungszeiten noch limitiert sein kann, ist die Herstellung standardisierter, vorgefertigter Bauelemente vielversprechend. Hier lassen sich die Parameterauswahl und Prozessautomatisierung optimal steuern und eine hohe Qualität sicherstellen.

Auch Technologien zur Verstärkung mit faserbasierten Materialien wie basaltfaserverstärkten Kunststoffen bieten sich an, um Korrosionsprobleme klassischer Stahlbewehrung bei der Verwendung von Calciumchlorid als Mineralquelle zu umgehen. Insgesamt zeigt der Fortschritt bei der Entwicklung von hochfestem Bio-Beton eindrucksvoll, wie Biotechnologie und Materialwissenschaften zusammenwirken können, um zukunftsfähige Baustoffe zu schaffen. Die Kombination aus ökologischen Vorteilen, guter mechanischer Performance und der Möglichkeit zur industriellen Produktion prädestiniert Bio-Beton als wichtigen Baustein für eine nachhaltige Bauwirtschaft und reduziert die Abhängigkeit von CO2-intensiven Zementen. Die weitere Forschung wird sich besonders auf die Verbesserung der Langzeitstabilität, Erweiterung des Baustoffportfolios durch die Kombination mit anderen Materialien sowie ökologische Aspekte der gesamten Wertschöpfungskette konzentrieren. Innovative Konzepte im Bereich Recycling der eingesetzten Chemikalien und Nutzung erneuerbarer Energien sind notwendig, um das Potenzial des Bio-Betons voll auszuschöpfen.

Durch die stetige Optimierung von Mischungen, biotechnologischen Verfahren und Verarbeitungsmethoden bewegt sich Bio-Beton auf dem Weg, eine tragfähige und nachhaltige Alternative in der Bauindustrie zu werden. Damit könnten nicht nur erhebliche CO2-Einsparungen realisiert, sondern auch neue Designoptionen für umweltbewusste Bauprojekte eröffnet werden.