Heutzutage ist die zuverlässige Überwachung von Webdiensten und Servern unerlässlich, um Ausfälle frühzeitig zu erkennen und den reibungslosen Betrieb digitaler Infrastruktur zu gewährleisten. Viele Unternehmen und Entwickler setzen dafür auf umfangreiche und oftmals komplexe Monitoring-Lösungen, die mitunter schwer zu verwalten sind. In dieser Landschaft sticht das Tool Dish hervor, das mit seinem minimalistischen und doch leistungsfähigen Ansatz den Fokus auf Einfachheit, Geschwindigkeit und Flexibilität legt. Dish ist ein kleines Monitoring-Werkzeug, geschrieben in Go, das HTTP- und TCP-Endpunkte gezielt überprüft, ohne einen permanent laufenden Agenten zu erfordern. Es verspricht damit einen schlanken Weg, um die Online-Verfügbarkeit von Webdiensten unkompliziert zu testen.

Dish ist als „One-Shot“ Executable konzipiert, was bedeutet, dass das Programm gestartet wird, seine Prüfungen durchführt, die Ergebnisse gegebenenfalls meldet und anschließend beendet wird. Diese Eigenschaft steht im Gegensatz zu traditionellen Monitoring-Agenten, die dauerhaft im Hintergrund laufen. Der erhebliche Vorteil liegt in der einfachen Handhabung, geringen Ressourcenbelastung und Portabilität. Ein weiterer Pluspunkt ist die Tatsache, dass Dish als einzelne ausführbare Datei bereitgestellt wird, was einen schnellen Einsatz auf verschiedensten Systemen – von lokalen Maschinen über Server bis hin zu Containern – ermöglicht. Die Installation von Dish bietet dem Anwender mehrere flexible Optionen.

Man kann das Tool direkt über die lokale Go-Umgebung installieren, wodurch das Projekt mit dem neuesten Quellcode gebaut wird. Alternativ gibt es fertige vorkompilierte Binärdateien, die man manuell herunterladen kann. Docker-Images erlauben den Betrieb in isolierten Containern, was besonders in automatisierten Umgebungen und bei der Nutzung von Container-Orchestrierungssystemen wie Kubernetes von Vorteil ist. Auch über den populären Paketmanager Homebrew lässt sich Dish einrichten, was innerhalb von macOS-Umgebungen besonders komfortabel ist. Die Konfiguration von Dish erfolgt über eine so genannte Socket-Liste, die Informationen über die zu überprüfenden Endpunkte enthält.

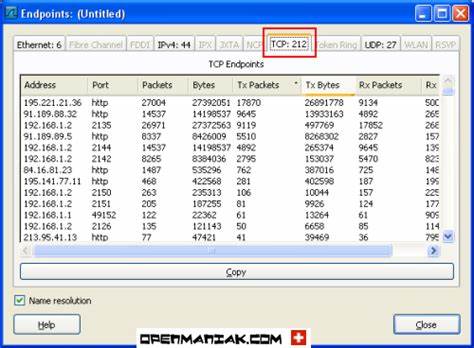

Hierbei kann es sich um einfache TCP-Verbindungen oder webbasierte HTTP/S-Schnittstellen handeln. Die Sockeldefinitionen sind in JSON-Format gehalten und beinhalten Parameter wie Hostname, Port, Pfad bei HTTP-Anfragen und die erwarteten HTTP-Statuscodes. Diese Struktur ermöglicht eine präzise Anpassung der Überprüfung etwa für Webserver mit unterschiedlichen Endpunkten oder spezifischen Antwortcodes. Die Möglichkeit, sowohl eine lokale Datei als auch eine entfernte API als Quelle für die Socket-Liste zu nutzen, vergrößert die Flexibilität enorm und erlaubt Integration in vielfältige Monitoring-Workflows. Die Funktionsweise von Dish wurde unter Berücksichtigung von Performance optimiert.

Anstatt die Prüfungen sequenziell abzuwickeln, setzt Dish auf parallele Ausführungen mittels Goroutinen, einer besonderen Art von leichtgewichtigen Threads in Go. Dies bedeutet, dass jede Socket-Prüfung zugleich startet, wodurch die Gesamtdauer eines Monitoring-Zyklus deutlich reduziert wird. Besonders bei einer großen Zahl von zu überprüfenden Endpunkten wirkt sich dieses Verhältnis von paralleler Bearbeitung positiv auf die Geschwindigkeit aus. Zudem verhindert diese Herangehensweise, dass Timeouts einzelner Verbindungen den gesamten Überprüfungsprozess blockieren. Neben den technischen Eigenschaften verfügt Dish über ein umfangreiches Set an Kommandozeilen-Flags, die es erlauben, das Verhalten präzise zu steuern.

Man kann beispielsweise die Timeout-Dauer für einzelne Checks anpassen, Verzeichnisse für das Caching von Socket-Daten definieren oder festlegen, ob auch erfolgreiche Prüfungen gemeldet werden sollen. Dies ist dann wichtig, wenn ein vollständiges Protokoll über alle Ergebnisse geführt werden soll und nicht nur Fehlerfälle Anlass zur Benachrichtigung geben. Besonders spannend sind die Optionen zur Integration von Benachrichtigungsdiensten und Monitoring-Plattformen. Dish unterstützt die direkte Anbindung an Messaging-Dienste wie Telegram. So können bei einem Ausfall automatisch Benachrichtigungen an Gruppen oder Kanäle versendet werden, was schnelle Reaktionen durch Administratoren ermöglicht.

Die Einrichtung erfordert lediglich das Setzen von Bot-Token und Chat-IDs als Parameter. Auch die Integration mit Prometheus Pushgateway ist möglich. Dabei werden die Prüfungsergebnisse in Form von Metriken an Prometheus ausgespielt, sodass sich Dashboards und Alarmierungen über das etablierte Monitoring-Ökosystem realisieren lassen. Darüber hinaus bietet Dish die Möglichkeit, Ergebnisse über eine Remote-API oder per Webhook zu übermitteln. Somit lässt sich Dish in selbst entwickelte Monitoring-Infrastrukturen oder Drittanbieter-Services nahtlos einbinden.

Gerade bei individuellen Ansprüchen, etwa eigenen Statusseiten oder komplexen Alarmierungsregeln, erweisen sich diese Schnittstellen als große Stärke. Das Format der übermittelten Daten ist in JSON gehalten, was die Verarbeitung und Weiterleitung vereinfacht. Dish ist kein starres Werkzeug, sondern lässt sich durch seine offene Struktur vielseitig erweitern. So betreibt der Entwickler selbst verschiedene interne Integrationen, die Statusseiten und eine grafische Benutzeroberfläche umfassen. Diese GUI erlaubt das Verwalten von zu überwachenden Sockets, das Setzen von Wartungsfenstern und das Echtzeit-Monitoring auf Basis von Server-Sent Events.

Solche Features helfen dabei, den Überblick zu behalten und gezielt auf auffällige Zustände zu reagieren. Aus technischer Sicht zeigt Dish ein modernes und robustes Design. Der Einsatz von Goroutinen und Channels für parallele Prüfläufe und Ergebnisfluss gewährleistet effiziente Ressourcennutzung und geringe Latenz. Durch den optionalen Einsatz eines Cache-Mechanismus wird zudem verhindert, dass bei einer vorübergehenden Nichtverfügbarkeit des Quellenservers die Prüfungen komplett ausfallen. Stattdessen arbeitet Dish mit dem letzten bekannten Satz an Sockets weiter – eine pragmatische Lösung für produktive Umgebungen.

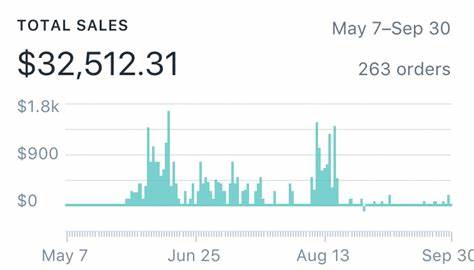

Mit einer einfachen Startsequenz lässt sich Dish in verschiedensten Szenarien einsetzen. Egal ob der schnelle lokale Healthcheck via Kommandozeile, die regelmäßige Überwachung via Cronjob, die Integration in Container-basierte Systeme oder die Ansteuerung von zentralen Monitoring-APIs – Dish passt sich flexibel an. Dieses Maß an Anpassbarkeit bei gleichzeitig minimalen Systemanforderungen macht es zu einer attraktiven Alternative zu umfangreichen und ressourcenintensiven Monitoring-Lösungen. Langfristig zeigt sich Dish als ein Tool, das gerade durch seine Schlichtheit besticht. Während viele andere Systeme durch Komplexität, große Abhängigkeiten und komplexe Installation abschrecken, punktet Dish durch seine schnelle Nutzbarkeit, einfache Wartung und die Fokussierung auf die eigentlich wichtige Funktion: das Monitoring von HTTP und TCP Endpunkten.

Der Einsatz von Go als Programmiersprache sorgt für eine native Performance, stabile Ausführung und eine komfortable plattformübergreifende Nutzung. Der Erfolg von Dish gründet auch auf einer aktiven Weiterentwicklung und einer transparenten Entwicklung, deren Quellcode öffentlich auf GitHub verfügbar ist. Dadurch kann die Community nicht nur das Tool prüfen und verbessern, sondern auch eigene Erweiterungen einbringen. Das stetige Wachsen der Features und die Integration moderner Schnittstellen zeigen, dass Dish keine Eintagsfliege ist, sondern sich zu einem zuverlässigen Werkzeug für viele Anwendungsfälle etabliert hat. Für Unternehmen, Entwickler und Administratoren, die eine unkomplizierte Lösung suchen, um die Erreichbarkeit ihrer Services sicherzustellen, stellt Dish eine lohnende Alternative dar.