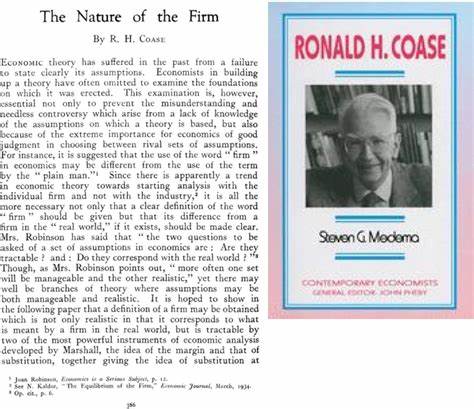

Das Verständnis davon, warum Unternehmen existieren und wachsen, ist eine zentrale Frage der Wirtschaftswissenschaften. Seit dem bahnbrechenden Aufsatz „The Nature of the Firm“ aus dem Jahr 1937 von Ronald Coase hat sich die Theorie der Firma grundlegend weiterentwickelt und beeinflusst bis heute maßgeblich, wie wir Organisationen und Märkte verstehen. Coase stellte erstmals die Bedeutung der Transaktionskosten heraus, die erklären, warum Individuen sich zusammenschließen, um wirtschaftliche Aktivitäten gemeinschaftlich innerhalb eines Unternehmens zu koordinieren, anstatt jedes Geschäft bilateral über den Markt abzuwickeln. Der grundlegende Gedanke, den Coase vertrat, war, dass Unternehmen dann entstehen, wenn es für jemanden – häufig einen Unternehmer – günstiger ist, Aufgaben durch Angestellte innerhalb einer Organisation erledigen zu lassen, anstatt für jede Leistung separate Verträge am Markt auszuhandeln. Die traditionelle Wirtschaftstheorie der damaligen Zeit nahm an, dass der Markt stets die effizienteste Form der Koordination sei, weil diejenigen Anbieter, die am günstigsten produzieren, sowieso gewinnen würden.

Coase stellte diese Annahme infrage, indem er erklärte, dass der Markt keineswegs kostenfrei und störungsfrei funktioniert. Neben dem reinen Preis fallen viele weitere Kosten an, wenn man auf dem Markt agiert. Diese sogenannten Transaktionskosten beinhalten etwa die Suche nach geeigneten Geschäftspartnern, Informationskosten darüber, wer die beste Leistung zu welchem Preis liefert, Verhandlungs- und Vertragskosten, sowie Ausgaben für die Durchsetzung und Kontrolle der Vereinbarungen. Unternehmen können Teile dieser Kosten durch interne Organisation vermeiden, indem sie langfristige Beschäftigungsverhältnisse eingehen und durch interne Weisungen koordinieren, anstatt immer wieder neue Marktinteraktionen zu initiieren. Die Gründung und das Wachstum eines Unternehmens sind allerdings nicht grenzenlos.

Coase wies darauf hin, dass mit wachsender Firmengröße sogenannte sinkende Erträge in Bezug auf die Unternehmerfunktion auftreten. Die Koordination wird zunehmend komplexer, die Verwaltungskosten steigen, und es wächst die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmer oder ein Management Fehler in der Ressourcenverteilung macht. Deshalb gibt es eine natürliche Grenze, wie groß ein Unternehmen sinnvoll wachsen kann. Die Entscheidung über die optimale Größe eines Unternehmens entsteht als ein Ausgleich zwischen den Transaktionskosten, die auf dem Markt anfallen würden, und den innerbetrieblichen Organisationskosten, die größer werden, je umfangreicher die interne Koordination wird. Ist das Organisieren eines Vorgangs im Unternehmen kostengünstiger und effizienter, wird der Geschäftsbereich intern abgewickelt.

Andernfalls ist das Auslagern an den Markt die vorteilhafte Wahl. Diese Balance bestimmt also, wie viele Leistungen eine Firma selbst erbringt und wie viele sie extern einkauft. Neben den Kosten beeinflussen räumliche Entfernungen und die Unterschiedlichkeit der Aufgaben die Struktur von Unternehmen. Große geografische Streuung und stark unterschiedliche Tätigkeiten erhöhen die Komplexität und die Kosten der internen Organisation. Deshalb neigen Firmen dazu, Standorte nur bis zu einem gewissen Grad auszuweiten oder sich auf ähnliche Aufgabenbereiche zu konzentrieren, um organisatorische Effizienz zu gewährleisten.

Technologischer Fortschritt wirkt sich ebenfalls auf die Struktur und Größe von Unternehmen aus. Die Einführung neuer Kommunikationsmittel wie Telefon, Flugverkehr und heute das Internet reduziert die Kosten der Koordination über große Entfernungen und erleichtert damit auch größere und geografisch diversifizierte Unternehmen. Zudem ermöglicht moderne Informationstechnik die Entstehung sogenannter virtueller Organisationen, die ohne klassische hierarchische Strukturen operative Geschäftsprozesse steuern und koordinieren. Ein weiterer bedeutender Beitrag von Coase und seinen Nachfolgern liegt darin, dass sie den Unterschied zwischen Marktmechanismen und unternehmensinternen Hierarchien als alternative Organisationsformen hervorgehoben haben. Dies hat nicht nur die Mikroökonomie bereichert, sondern auch neue Forschungszweige wie die Neue Institutionenökonomik inspiriert.

Forscher wie Oliver Williamson, Douglass North und Bengt Holmström bauten das Modell der Transaktionskosten weiter aus und untersuchten, wie verschiedene Eigentums- und Vertragsformen die Effizienz von Organisationen beeinflussen. Die Auswirkungen von Coases Arbeit sind auch weit über den klassischen Unternehmensbereich hinaus spürbar. Seine Ideen erklären etwa, warum politische Institutionen, gemeinnützige Organisationen und andere komplexe organisatorische Einheiten gegründet und strukturiert sind, wie sie sind. Besonders interessant ist die heutige Diskussion um die Rolle von Peer-Production und Commons-basierten Gemeinschaften, die eine dritte Koordinationsform neben Markt und Hierarchie darstellen. Beispielsweise beschreibt Yochai Benkler in seinem vielzitierten Werk „Coase’s Penguin“ die neue Form der kollaborativen Produktion im Internet, die ebenfalls mit Konzepten wie Informationskosten arbeitet und so die Grenzen von Coases Theorie erweitert.

Die Globalisierung und Digitalisierung der Wirtschaft verändern zudem grundlegend, wie Unternehmen ihre Produktionsprozesse gestalten. Laut dem Weltentwicklungsbericht der Weltbank von 2019 wird die vertikale Integration von Firmen tendenziell geringer, da Börsen zugänglicher und Märkte effizienter werden. Firmen lagern vermehrt Wertschöpfungsschritte aus und nutzen flexible Marktangebote, was wiederum die Organisationsstrukturen und Größen von Unternehmen beeinflusst. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Natur des Unternehmens nicht nur eine Geschichte über Gründungsbedürfnisse und Wachstumspotenziale erzählt, sondern auch wesentliche Einsichten für das Verständnis von Wirtschaft und Gesellschaft im Allgemeinen bietet. Die Balance zwischen Markt- und Unternehmenskoordination ist dynamisch, technologisch beeinflusst und unterliegt ständigem Wandel.

Wer die Transaktionskosten berücksichtigt, findet ein kraftvolles Instrument, um den Wandel von Wirtschaft und Organisationen zu erklären und vorauszusehen. Die Fragen, wann und warum Firmen entstehen, welche Größe sie annehmen und wie neue Technologien die Koordination erleichtern, bleiben auch heute zentrale Forschungsfelder mit enormer praktischer Relevanz für Unternehmer, Manager und politische Entscheider.

![The Molecular Shape of You(parody) – A Capella Science [video]](/images/7E76433E-467E-4963-9532-AA82A19294D9)