Orangensaft gilt als Symbol für Frische und Gesundheit, insbesondere am Morgen. Für viele Menschen ist ein Glas Orangensaft aus frischen Früchten ein fester Bestandteil des Frühstücks. Doch die Realität hinter dem beliebten Getränk ist komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. Bereits seit Jahrzehnten durchläuft Orangensaft verschiedene Prozesse, um ihn haltbar zu machen, geschmacklich anzupassen und in großer Menge zu produzieren. Dabei nimmt der Anteil an tatsächlich natürlichem Orangensaft kontinuierlich ab.

Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren noch verstärken, da der Druck auf die Orangenproduktion weiter steigt und technologische Lösungen zur Geschmacksoptimierung eine immer wichtigere Rolle spielen. Im Zentrum der Herausforderungen steht vor allem eine Krankheit namens Zitrusgreening oder Citrus Greening Disease (auch Huanglongbing genannt), die die Orangenbäume weltweit befällt und zahlreiche Plantagen zerstört. Die Krankheit ist ein wesentlicher Treiber für sinkende Orangenmengen und somit für Veränderungen in der Saftproduktion. Zitrusgreening führt dazu, dass die Früchte kleiner werden, bitterer schmecken und letztlich unbrauchbar für die Saftproduktion sind. Forscher und Hersteller stehen deshalb vor einer schwierigen Aufgabe, denn der natürliche Orangensaft wird zunehmend knapper.

Die Folge ist, dass Produzenten auf Ersatzstoffe und chemisch hergestellte Aromastoffe zurückgreifen, um den charakteristischen Orangengeschmack zu bewahren. Die Entwicklung von künstlichen Aromen und Fruchtessenzen hat eine lange Tradition. Bereits in den 1930er und 1940er Jahren suchte man nach Wegen, Orangensaft länger haltbar zu machen und in großer Menge transportieren zu können. Die Konzentration des Safts durch Entzug von Wasser war ein wichtiger Schritt, aber dieser Prozess entfernte auch natürliche Öle und Aromen. Um den Geschmack wiederherzustellen, wurden Aromaöle aus Orangenschalen und andere Essenzen hinzugefügt.

Heute hat sich diese Methode weiterentwickelt zu einem milliardenschweren Markt der Geschmacks- und Duftstoffe, der es ermöglicht, Getränke trotz geringer natürlicher Inhaltsstoffe geschmacklich ansprechend zu gestalten. Experten aus der Flavor- und Fragrance-Branche arbeiten zunehmend an Lösungen, die auch mit minimalem Orangensaftanteil noch den typischen Fruchtgeschmack garantieren. Für Verbraucher bedeutet das, dass das Saftglas nicht mehr aus reinem Fruchtsaft besteht, sondern oft mit Aromen und Extrakten ergänzt wird, um Konsistenz in Geschmack und Geruch zu gewährleisten. Diese Praxis ist zwar legal und in der Lebensmittelindustrie üblich, weckt aber dennoch Bedenken hinsichtlich Natürlichkeit und Qualität des Produkts. Neben der Krankheit Zitrusgreening spielen auch andere Faktoren eine Rolle bei der Verringerung des Orangenanteils im Saft.

Die steigende Nachfrage bei gleichzeitig sinkenden Ernteerträgen führt zu Kostensteigerungen. Produzenten sehen sich gezwungen, Saftkonzentrate verstärkt mit Zusatzstoffen zu strecken oder neue Mischungen aus anderen Fruchtsäften als Alternativen zu entwickeln. Außerdem hat der Klimawandel negative Auswirkungen auf die Orangenproduktion. Extreme Wetterlagen, längere Dürreperioden und unvorhersehbare Schädlinge setzen den Plantagen zu und verringern den Ertrag langfristig. Dies wirkt sich direkt auf die Verfügbarkeit natürlicher Zutaten für die Säfte aus.

Für den Verbraucher stellt sich daher die Frage, wie viel echter Orangensaft tatsächlich noch im Glas ist und ob die bekannten Produkte ihre Qualität behalten können. Während Hersteller versichern, dass die Produkte weiterhin den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und sicher konsumierbar sind, wächst zugleich das Interesse an alternativen Saftmarken, die auf möglichst natürliche und nachhaltige Zutaten setzen. Das Bewusstsein der Konsumenten für Herkunft und Herstellung ihrer Lebensmittel steigt kontinuierlich. Dies führt zu einer stärkeren Nachfrage nach Bio- und Direktpresssäften, die zwar teurer, aber freier von künstlichen Zusätzen sind. Trotzdem bleiben diese für den Massenmarkt häufig unerschwinglich.

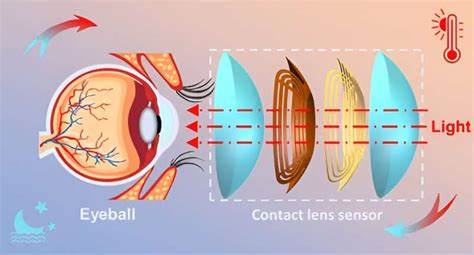

Die gesamte Branche steht somit vor einem tiefgreifenden Wandel. Innovationen in der Pflanzenzucht, etwa resistentere Orangenbaumarten, könnten langfristig Abhilfe schaffen, sind aber noch in der Entwicklungsphase und nicht flächendeckend einsetzbar. Parallel dazu werden immer ausgefeiltere Technologien zur Geschmacks- und Aromasimulation vorangetrieben, die es erlauben, selbst bei geringem Fruchtsaftanteil ein authentisches Geschmackserlebnis zu erzeugen. Solche Techniken umfassen den Einsatz von mikrobiellen Fermentationen, biotechnologisch hergestellten Aromen und die Kombination verschiedener Fruchtextrakte. In der Summe verschiebt sich somit das Verhältnis zwischen natürlichem Orangenanteil und künstlichen Geschmacksbestandteilen weiter zugunsten letzterer.

Für die Genussmittelindustrie bedeutet dies größere Flexibilität und Kosteneffizienz. Für Verbraucher kann dies jedoch bedeuten, dass das gewohnte Geschmackserlebnis über die Jahrzehnte hinweg langsam verblasst und von einem „Orangengeschmack“ ersetzt wird, der weniger natürlich ist. Abschließend lässt sich sagen, dass der Orangensaft, wie wir ihn kennen, vor einer Zeitenwende steht. Die gesundheitlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Orangenproduktion haben bereits heute Auswirkungen auf die Qualität und Zusammensetzung. Während die Industrie durch technologische Innovationen versucht, diese Lücke zu schließen, sollten Konsumenten bewusster auf die Herkunft und Inhaltsstoffe ihrer Getränke achten.

Der Trend geht eindeutig zu immer weniger echtem Orangensaft in den Flaschen, was auch Fragen nach Transparenz, Kennzeichnungspflichten und Nachhaltigkeit aufwirft. Wer einen wirklich natürlichen Orangensaft genießen möchte, sollte sich auf kleinere, regionale Hersteller konzentrieren oder direkt frisch gepresste Säfte bevorzugen. Letztlich wird sich in den kommenden Jahren zeigen, wie sich der Markt anpasst und ob es gelingt, die Balance zwischen Geschmackserlebnis, Versorgungssicherheit und Natürlichkeit zu halten.