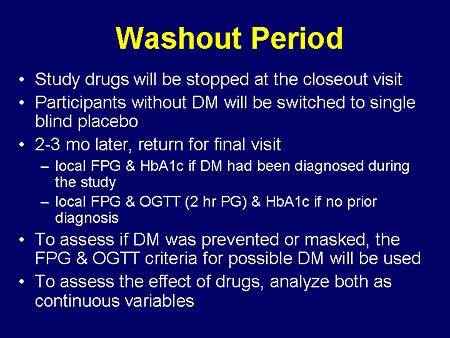

In der Forschung zu Ernährungsweisen und deren Auswirkungen auf den Körper spielen sogenannte Washout-Perioden eine wichtige Rolle. Diese Zeiträume, auch als Run-In-Perioden bekannt, dienen dazu, die Probanden vor oder zwischen unterschiedlichen Diätphasen auf eine einheitliche Ernährungsweise einzustellen. Dadurch sollen Einflüsse der vorherigen Ernährung auf das Experiment minimiert werden, um die Ergebnisse aussagekräftiger und vergleichbarer zu machen. Trotz dieser theoretischen Vorteilhaftigkeit gestaltet sich die Umsetzung von Washout-Phasen in der Praxis deutlich komplexer als gedacht. Die Suche nach einem neutralen Ausgangspunkt, der als Basis für alle Teilnehmer dient, entpuppt sich als fast unmögliche Aufgabe, die grundsätzliche methodische Herausforderungen in Ernährungsstudien mit sich bringt.

Eine zentrale Problematik liegt darin, dass jede Diät spezifische Anpassungen und Reaktionen im Körper auslöst, die Zeit brauchen, um sich einzupendeln beziehungsweise abzuklingen. Wird nicht ausreichend gewartet, bevor eine neue Ernährungsphase beginnt, vermischen sich die Effekte beider Diäten und erschweren so die Interpretation der Resultate erheblich. So ist beispielsweise bekannt, dass der Übergang von einer kohlenhydratreichen zu einer ketogenen Ernährungsweise Tage bis Wochen beanspruchen kann, damit der Körper vollständig in den Zustand der Fettverbrennung (Ketose) übergeht. Analog verhält es sich auch mit dem umgekehrten Wechsel zurück zu einer kohlenhydratlastigen Kost. In beiden Fällen beeinflussen sogenannte Wassergewichtsschwankungen und andere akute Veränderungen das Messergebnis, sodass keine reinen Aussagen über echte Fett- oder Muskelmasseveränderungen möglich sind.

Die Vorstellung einer objektiv neutralen Diät als Washout-Phase ist dabei äußerst fragwürdig. Ein möglicher neutraler Ausgang könnte eine ausgewogene Mischkost aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten sein, doch wie sieht diese genau aus? Wieviel Kohlenhydrate am Tag, wie viel Protein? Welche Fettarten – gesättigte, ungesättigte, Omega-3 oder Omega-6? Wie viel Ballaststoffe und Natrium sollen enthalten sein? Es existiert keine einheitliche Antwort auf diese Fragen, da jede Anpassung spezifische physiologische Veränderungen nach sich zieht und im Kontext der vorherigen Kost unterschiedlich wirkt. Beispielsweise ist eine sogenannte Standard American Diet (SAD), die oft als Referenz herangezogen wird, zwar weit verbreitet, jedoch aus gesundheitlicher Sicht für viele Menschen alles andere als neutral. Für Teilnehmer, die bislang sehr kohlenhydratarm oder fettbetont gegessen haben, kann der Umstieg auf die SAD dem Körper mehr Stress verursachen als viele speziellere Diäten. Auch Fasten wird manchmal als ultimative Form der Washout-Phase angesehen.

Da in dieser Zeit keine Nahrung aufgenommen wird, könnte die Verdauungssystem komplett entlastet und alle vorherigen Nährstoffeinflüsse schnell abgebaut werden. Doch Fasten ist gleichzeitig katabol und stark ketogen, was bei der Untersuchung von Ketose-Effekten oder interfering Parametern contraintuitiv ist. Somit ist auch diese Variante keineswegs neutral, sondern stellt eine besondere Belastung für den Organismus dar, die wiederum das Studienergebnis beeinflussen kann. Die Komplexität der Washout-Problematik wird deutlich, wenn man bedenkt, dass Diäten nicht nur Energiezufuhr und Makronährstoffe verändern, sondern auch Wasserhaushalt, Hormonhaushalt, Darmsymbiose und viele weitere Faktoren. In manchen Fällen können Effekte wie Wassereinlagerungen oder Wasserverlust sogar innerhalb von 24 Stunden mehrere Kilogramm Differenz auf der Waage bedeuten.

Wenn eine Studie zum Beispiel eine Fettverlustmenge von wenigen Kilogramm über viele Monate ermittelt, können solche kurzfristigen Gewichtsfluktuationen die Ergebnisse massiv verzerren. Auch der Verlust von Muskel- oder Wassermasse vermischt sich mit tatsächlichem Fettabbau und wird oft nicht ausreichend differenziert. Studien, die beispielsweise Medikamente wie Semaglutid testen, berichten von Fettverlusten über eine Jahreszeit von 6 bis 7 Kilogramm, doch sehen sich die Probanden häufig auch einem Verlust an Muskelmasse oder Wasser gegenüber. Ohne eine gut durchdachte Washout-Phase bleibt unklar, wie zuverlässig diese Veränderungen interpretierbar sind. Gerade bei kleinen Studien mit geringer Teilnehmerzahl sowie bei sogenannten N=1-Experimenten – also individuelle Eigenversuche – liegen die Chancen, qualitative Daten zu gewinnen und akkurate Rückschlüsse zu ziehen, oft näher.

Denn hier ist es möglich, individuelle physiologische Reaktionen gezielter zu beobachten und Unterschiede zwischen vorheriger und neuer Diät spezifisch zu berücksichtigen. Viele Forschende und Selbstexperimentierende greifen deswegen auf eine individuelle Einschätzung zurück, indem sie eine „Abgleich-Diät“ basierend auf dem sogenannten „Departure-Diet“ (Ausgangsdiät) und der geplanten Ziel-Diät wählen. Während zwischen ähnlichen Ernährungsformen wie einer fettbetonten Kost mit unterschiedlichem Proteinanteil kaum ein längeres Washout nötig scheint, müssen größere Umstellungen, beispielsweise von einer kohlenhydratreichen auf eine ketogene Diät, durch eine adequte Anpassungszeit begleitet werden. Bei Letzteren kann eine Kombination aus Fastentagen oder ähnlich entlastenden Phasen helfen, etwa ein mehrtägiges Trockenfasten, das einerseits den Verdauungstrakt reinigt, andererseits Wassergewichtsschwankungen reduziert und den Stoffwechsel relativ schnell ins Gleichgewicht bringt. Für groß angelegte klinische oder epidemiologische Studien stellt sich die Situation anders dar.

Hier ist es meist unmöglich, jedem Probanden eine individuelle Washout-Phase zuzuteilen, zumal oft keine verlässlichen Daten zur vorherigen Ernährung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfügbar sind. Dadurch entstehen Verzerrungen, die methodische Schwächen der Studie verstärken können. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Washout-Phase selbst Effekte hervorrufen kann. Wenn die vorherige Diät einer ketogenen Ernährung entspricht und die Probanden vor der eigentlichen Experimentperiode ebenfalls ketogen ernährt werden, überschneiden sich die Stoffwechselzustände. Dies kann zur scheinbaren Frühwirkung einer neuen Intervention führen, obwohl die zugrunde liegende Ernährungsbasis bereits ähnlich war.

Folglich wird es schwer zu differenzieren, ob Effekte einer neu untersuchten Diät tatsächlich von ihr oder nur vom Überbleibsel der vorangehenden Ernährung stammen. Das sollte besonders bei Experimenten bedacht werden, die verschiedene ketogene Varianten vergleichen oder Stoffwechselveränderungen innerhalb der Ketose genauer untersuchen möchten. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Herausforderungen rund um Washout-Perioden in Ernährungsstudien stellvertretend für die methodischen Schwierigkeiten in der Ernährungswissenschaft stehen. Anders als bei Medikamentenstudien, wo Wirkstoffe oftmals klar isoliert und nach eindeutigen pharmacokinetischen Parametern getestet werden können, ist die Ernährung ein komplexes und vielseitiges Feld, das eng mit individuellen Unterschieden, Lebensstil, Genetik und Umweltfaktoren verknüpft ist. Methodische Modelle, die die Besonderheiten jedes Individuums berücksichtigen und Ausreißer klar erkennen können, sind deshalb zielführender als das starre Festhalten an uniformen Washout-Vorgaben.

Praktisch empfehlen sich daher flexible Ansätze, die für jede spezifische Studie und jeden einzelnen Teilnehmer eine angepasste Washout-Phase ermöglichen. Die Akzeptanz, dass es keine perfekte, universell neutrale Diät geben kann, ist dabei ebenso wichtig wie die offene und transparente Kommunikation der Limitationen. Ein bewusster Umgang mit den physiologischen Anpassungsphasen und der daraus resultierenden Dateninterpretation steigert die Qualität der Erkenntnisse und kann Fehlschlüsse vermeiden. Für individuelle Experimentierende und kleine Studiengruppen bietet sich zudem an, beobachtete kurzfristige Gewichtsschwankungen bewusst auszuschließen oder per statistischem Filter erst zu berücksichtigen, wenn ein Plateau erreicht scheint. So lassen sich reale Veränderungen von Wassertaschen und kurzfristigen Anpassungen am Körper unterscheiden.

Ein weiterer Vorteil kleinerer Studienformen ist die detaillierte Dokumentation von Start- und Zielzustand, was in großen Stichproben kaum praktikabel ist. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Problematik der Washout-Perioden zeigt, wie schwierig es ist, im Bereich der Ernährung standardisierte und belastbare Daten zu erzeugen. Trotz aller Herausforderungen sind Zeiträume zur Körper- und Stoffwechselanpassung unverzichtbar, um valide Ergebnisse zu erhalten. Forscher, Ärzte und Selbstexperimentierende sollten deshalb flexibel mit individuellen Voraussetzungen umgehen, über die Grenzen konventioneller Studiendesigns bewusst sein und so die Interpretation und Übertragbarkeit der Ergebnisse verbessern. Die komplexen Zusammenhänge ersetzen nicht den differenzierten Blick auf Ernährung, Stoffwechsel und persönliche Besonderheiten.

Nur so kann eine tiefergehende und belastbare Erkenntnisgewinnung auf dem Weg zu effektiven und nachhaltigen Ernährungskonzepten gestaltet werden.