In der heutigen technologisch geprägten Welt scheint es selbstverständlich, dass zahlreiche Geräte und Technologien unseren Alltag erleichtern und komfortabler machen. Ob es sich um die Heizung im Haus, das Smartphone in der Hand oder komplexe Maschinen und Anlagen handelt – technische Geräte sind allgegenwärtig. Doch wie prägen diese Geräte eigentlich unser Leben, unsere sozialen Beziehungen und die Art und Weise, wie wir mit der Welt interagieren? Genau hier setzt die philosophische Theorie des sogenannte Geräteparadigmas an, wie es Albert Borgmann formuliert hat. Das Geräteparadigma ist eine wichtige philosophische Erklärung dafür, wie technologische Geräte in modernen Gesellschaften wahrgenommen und genutzt werden. Im Kern geht es darum, dass ein Gerät als Mittel zu einem bestimmten Zweck verstanden wird.

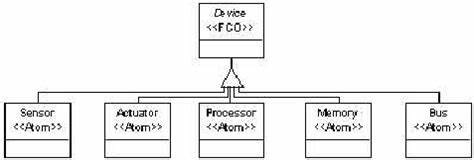

Geräte bieten uns eine Art von Ware oder Dienstleistung an, deren Nutzung oft so selbstverständlich ist, dass die zugrundeliegende Maschine oder Technik kaum mehr beachtet wird. Dies hat weitreichende Konsequenzen, nicht nur für unser Konsumverhalten, sondern auch für unsere sozialen und moralischen Beziehungen. Albert Borgmann sieht den Begriff des Geräts als „das Zusammenwirken von Ware und Maschine“ und definiert den Geräteparadigma als den charakteristischen Aufbau und die Verknüpfung seiner Komponenten. Dieser Aufbau unterscheidet technologische Geräte von dem, was er als „Fokale Dinge und Praktiken“ bezeichnet. Während Geräte eher Mittel zum Zweck sind, verkörpern fokale Dinge etwas von tieferem Wert und Bedeutung, geprägt durch direkten Bezug zu einer praktischen Erfahrung oder Tätigkeit, die Menschen als bedeutsam empfinden.

Ein beispielhaftes Erklärungsmodell für den Unterschied erläutert Borgmann am Beispiel des Weins. Der Wein an sich ist ein Produkt oder eine Ware, die durch verschiedene Produktionsprozesse hergestellt wird. Ganz neu oder anders wird Wein jedoch, wenn er in handwerklicher, traditioneller Weise hergestellt wird und damit ein „fokales Ding“ ist, das viele Menschen schätzen – nicht nur wegen des Geschmacks, sondern auch wegen der Erfahrung und Kultur, die sich darum aufbauen. Wenn Wein jedoch durch industrielle Verfahren und Technologie produziert wird, um bestimmte „perfektionierte“ Eigenschaften zu garantieren, wird er eher zum Gerät, das ein optimiertes Produkt liefert und in den Hintergrund tritt. Die Ausbreitung von technologischen Geräten bedeutet oft, dass die zugrundeliegenden Prozesse immer weniger Beachtung finden.

Dabei können destruktive oder entfremdende Wirkungen höchst unbemerkt bleiben. Ein klassisches Beispiel ist die Zentralheizung. Während einst das Holzhacken und Anfeuern eines Ofens eine gemeinsame Tätigkeit darstellte, die auch soziale Interaktionen förderte, ermöglicht die moderne Heizung, dass Wärme wie ein Produkt jederzeit verfügbar ist. Die familiären Beziehungen verändern sich dadurch; sie treten eher in den Hintergrund, da keine gemeinsame Anstrengung oder Pflege mehr notwendig ist. Dies illustriert ganz konkret, wie Geräteparadigma soziale Prozesse schwächen oder verändern kann, indem sie soziale Erfahrung in den Bereich der bloßen Nutzung und Verfügbarkeit verschieben.

Auch die allgegenwärtige Informations- und Kommunikationstechnologie lässt sich mit dem Geräteparadigma gut erklären. Smartphones, das Internet und digitale Geräte erleichtern viele Aspekte unseres Lebens und Arbeitens. Doch gleichzeitig läuft die Gefahr, dass diese Technik zum Selbstzweck wird, wobei die Hintergründe und die sozialen Auswirkungen oft verborgen bleiben. So führt der unreflektierte Gebrauch neuer Technologien manchmal zu einer Entfremdung vom realen sozialen Leben und zur Verarmung echter zwischenmenschlicher Begegnungen. Albert Borgmanns Kritik an der modernen Technik, verkörpert im Geräteparadigma, ist auch eine Aufforderung dazu, bewusster mit Technik umzugehen und sich auf das zu besinnen, was er als „fokale Praxis“ und „fokale Dinge“ bezeichnet.

Fokale Dinge sind jene Gegenstände oder Aktivitäten, die unser Leben bereichern und tatsächlich bedeutungsvoll machen, weil sie durch Praxis, Gemeinschaft und persönliche Erfahrung lebendig bleiben. Ein flammendes Feuer am Kamin, gemeinsame Mahlzeiten, handwerkliche Tätigkeiten oder auch musische Aktivitäten sind Beispiele für solche fokalen Praktiken. Diese Überlegungen tragen nicht nur zu einem tieferen Verständnis des Verhältnisses von Mensch und Technik bei, sondern besitzen auch eine normative Dimension: sie fordern ein reflexives und verantwortliches Handeln im Umgang mit technischen Geräten. Nicht jede technologische Neuerung ist per se schädlich, doch ohne eine kritische Perspektive läuft die Gesellschaft Gefahr, entmenschlicht zu werden, soziale Bindungen zu verlieren und natürliche Ressourcen zu überbeanspruchen. In der Philosophie der Technik wird das Geräteparadigma auch im Kontext des Denkens von Martin Heidegger diskutiert.

Heideggers Begriff der „Gestell“, der die technologische Weltauffassung als eine Art von „Bestellen“ und „Verfügbar-Machen“ beschreibt, bildet den Hintergrund, gegen den Borgmann das Geräteparadigma entwickelt. Während Heidegger die technische Haltung als grundsätzliche Weltsicht anprangert, konkretisiert Borgmann mit dem Geräteparadigma das Phänomen in unserem Alltag und zeigt auf, wie sich diese Haltung durch den sorglosen Gebrauch von Geräten auswirkt. Bedeutende Philosophen wie Hubert Dreyfus, Andrew Feenberg und Eric Higgs haben das Konzept des Geräteparadigmas aufgenommen und weiterentwickelt. Insbesondere in Fragen der Umweltethik, Technologiegestaltung und dem guten Leben werden Borgmanns Gedanken häufig zitiert. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung und Automatisierung eröffnet das Geräteparadigma wichtige Diskussionsräume, um über die Folgen technologischer Entwicklungen auf Gemeinschaft, Authentizität und Nachhaltigkeit nachzudenken.

Für den Alltag ergeben sich wichtige Implikationen: Es lohnt sich, Technik nicht nur als Mittel zum Zweck zu sehen und blind zu konsumieren, sondern bei der Nutzung technischer Geräte immer wieder die dahinterliegenden Praktiken, Werte und sozialen Folgen zu reflektieren. Der bewusste Umgang mit fokalen Dingen und Praktiken kann dem entmenschlichenden Effekt der Technik entgegenwirken und das Leben bereichern. Dies kann sich in der bewussten Auswahl technischer Produkte, im Erhalt handwerklicher Traditionen oder in ganz einfachen sozialen Ritualen ausdrücken. Insgesamt zeigt das Geräteparadigma eindrucksvoll, wie Technik nicht nur ein neutraler Werkzeugkasten ist, sondern tief in das soziale, kulturelle und moralische Gefüge eingreift. Es reicht nicht aus, Technik nur funktional zu betrachten, sondern es bedarf eines ganzheitlichen Verständnisses, das die Verbindung von Technik, Mensch und Welt berücksichtigt.

Die Herausforderung der Zukunft wird darin bestehen, Technologie so zu gestalten und zu integrieren, dass sie das menschliche Maß wahrt und den Menschen nicht entfremdet sondern ihm dient. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das Geräteparadigma von Albert Borgmann ein richtungsweisendes Konzept ist, um die Auswirkungen moderner Technik auf unser Leben kritisch zu hinterfragen. Es eröffnet Wege, um den Einfluss von Maschinen und technischer Infrastruktur auf soziale Beziehungen, Kultur und Moral zu verstehen und bewusster mit ihnen umzugehen. Gerade heute, in einer Zeit rasanter technologischer Veränderungen, ist diese kritische Reflexion wichtiger denn je, um den Balanceakt zwischen technologischem Fortschritt und menschlicher Sinnhaftigkeit erfolgreich zu meistern.