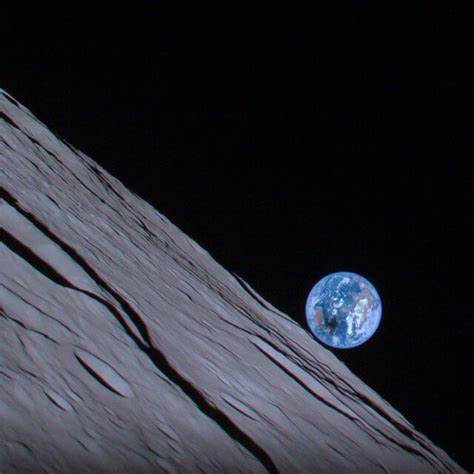

Die Raumfahrt erlebt ein neues Kapitel, in dem private Unternehmen zunehmend eine bedeutende Rolle übernehmen. Nach jahrzehntelanger Dominanz staatlicher Behörden wagen Firmen wie ispace den Sprung in die Mondexploration. Doch der Weg ist steinig: Der zweite Versuch, mit einer eigenen Landeeinheit, dem M2-Lander, auf dem Mond sicher zu landen, ist vermutlich gescheitert – eine Bruchlandung scheint der wahrscheinliche Ausgang zu sein. Die Mission wurde von einem SpaceX Falcon 9-Rakete ins All transportiert, ein bewährtes Trägersystem mit einer zunehmend wichtigen Rolle in kommerziellen Starts. Trotz dieses soliden Starts deuten erste Untersuchungen von ispace auf kritische Herausforderungen hin.

Probleme mit der Geschwindigkeit sowie ein Sensor, der die Höhe des Landers misst, scheinen zu Fehlfunktionen und letztendlich zum Verlust der Kontrolle über das Raumfahrzeug geführt zu haben. Diese neue Panne wirkt wie ein Rückschlag für ispace, die sich zum Ziel gesetzt haben, die nächste Generation der Mondlandung voranzutreiben und kommerzielle Tätigkeiten auf dem Erdtrabanten zu entwickeln. Bereits ihr erster Landerversuch endete nicht erfolgreich, und nun stellt sich die Frage, wie sich das Unternehmen mit dieser erneuten Niederlage positionieren wird. Die Komplexität der Mondlandung darf gerade bei privaten Akteuren nicht unterschätzt werden. Die exakte Steuerung, sensible Sensorik und fehlerfreie Kommunikation sind essenziell.

Ein Fehler bei der Höhenerfassung kann beispielsweise dazu führen, dass das Landefahrzeug zu früh zündet oder zu spät bremst – was eine unkontrollierte Bruchlandung zur Folge haben kann. Das kommerzielle Raumfahrtunternehmen ispace hat sich bereits durch eine Reihe von innovativen Konzepten einen Namen gemacht, darunter die Entwicklung kleiner Landemodule und der Zulieferung von Nutzlasten auf den Mond. Die Finanzierung privater Mondmissionen ist mit hohen Risiken verbunden, insbesondere da technische Fehlschläge kostspielige Rückschläge bedeuten können. Gerade deshalb beobachten Industrie und Wissenschaft diesen zweiten Misserfolg mit großer Aufmerksamkeit. Die Geschichte der Raumfahrt ist geprägt von zahlreichen Fehlschlägen, die letztlich den Weg zu erfolgreichen Missionen ebneten.

Gerade die Privatwirtschaft bringt frischen Wind und Innovationsdrang – aber auch die Notwendigkeit, aus Fehlern schnell zu lernen. Die spezifischen Probleme bei der ispace-Mission sind vor allem für die Weiterentwicklung automatisierter Landetechnologien entscheidend, denn sie geben Aufschluss darüber, welche Systeme verbessert oder neu konzipiert werden müssen. Auf lange Sicht könnte der kommerzielle Raumfahrtsektor von derartigen Rückschlägen profitieren, weil sie die Technik und das Management von Missionen auf ein höheres Niveau heben. Firmen wie ispace vermitteln dabei eine wichtige Botschaft: Mondlandungen sind zwar möglich, aber extrem herausfordernd, vor allem wenn man auf autonome Systeme setzt. Die hohe Komplexität macht präzise Tests und Simulationen unabdingbar.

Die globalen Ambitionen für Mondmissionen wachsen kontinuierlich. NASA plant mit ihrem Artemis-Programm bemannte Einsätze, China und Indien schicken eigene Sonden, und private Unternehmen versuchen, den kommerziellen Markt aufzubauen. In diesem Kontext stehen nicht nur technische, sondern auch wirtschaftliche und regulatorische Herausforderungen auf der Agenda. Die Frage ist, wie Firmen wie ispace die Balance zwischen Innovationsgeschwindigkeit und Fehlertoleranz gewährleisten können. Das Scheitern der zweiten Landemission wirft auch Licht auf die Fragen der Nachhaltigkeit und Verantwortung im Weltraum.

Wiederholte Bruchlandungen könnten Schäden an der Mondoberfläche verursachen oder unerwünschten Schrott hinterlassen, wodurch zukünftige Missionen erschwert werden. Daher müssen private Akteure ihre Konzepte auch unter Aspekten der Umweltschutzpolitik im Weltraum weiterentwickeln. Trotz der Rückschläge bleibt die Motivation von ispace und vergleichbaren Firmen hoch. Die gesamte Branche sieht die zunehmende Kommerzialisierung der Raumfahrt als nächste große Herausforderung nach der internationalen Raumstation. Die Aussicht auf Rohstoffe, wissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Fortschritte durch Mondmissionen treibt die Entwicklung voran.