Der Intelligenzquotient, kurz IQ, gilt seit Jahrzehnten als eine der wichtigsten Maßeinheiten für menschliche Intelligenz. Schulen, Unternehmen und sogar Regierungen bedienen sich IQ-Tests, um Fähigkeiten, Potenziale und auch Karriereaussichten einzuschätzen. Doch die Glaubwürdigkeit und Aussagekraft dieses scheinbar objektiven Messinstruments ist mittlerweile stark umstritten, insbesondere durch kritische Stimmen von Denkern wie Nassim Nicholas Taleb, einem renommierten Finanzmathematiker und Philosophen. Er bezeichnet IQ als weitgehend pseudowissenschaftlichen Schwachsinn – ein Argument, das in jüngster Zeit mit weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen untermauert wurde und die Diskussion um Intelligenz fundamental in Frage stellt. Warum also ist der IQ so umstritten, und welche Folgen hat das für Bildung, Arbeitswelt und Gesellschaft? Talebs Kritik beginnt bei den Grundlagen der IQ-Messung selbst.

IQ-Tests würden vor allem diejenigen diagnostizieren, die Lernschwierigkeiten oder extreme kognitive Defizite haben. Sie sind ursprünglich als Instrument zur Erkennung von Lernbehinderungen konzipiert worden und eignen sich bestenfalls, um Menschen mit schweren intellektuellen Einschränkungen zu identifizieren. Abseits von solchen Fällen aber soll der IQ angeblich Intelligenz messen. Diese Annahme hält Taleb für unbegründet, weil sie eine viel zu vereinfachte Vorstellung von 'Intelligenz' voraussetzt. Tatsächlich greift der IQ nur bestimmte, oft akademisch orientierte Fähigkeiten ab – etwa das Lösen von logisch strukturierten Fragen – und ignoriert dabei komplexere mentale Eigenschaften wie Kreativität, Weisheit, Geduld oder geistige Flexibilität.

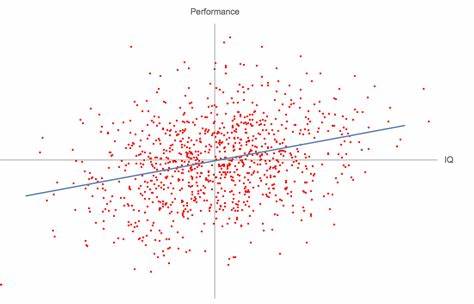

Darüber hinaus weist Taleb auf gravierende statistische und mathematische Fehler hin, die der Psychometrie, dem Fachgebiet hinter IQ-Tests, zugrunde liegen. Ein besonders problematischer Punkt ist die Fehlinterpretation von Korrelationen. Häufig wird argumentiert, dass ein hoher IQ mit höherem Einkommen, Bildungsabschluss oder beruflichem Erfolg korreliere. Taleb zeigt, dass diese Zusammenhänge alles andere als überzeugend oder aussagekräftig sind. Die Erklärungswerte (R²) für IQ im Bezug auf Einkommen oder beruflichen Status liegen nahe null.

Selbst die besten Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen, bestätigen, dass IQ kaum predictive power, also Aussagekraft, über reale Lebensleistungen besitzt. Ein weiteres Problem liegt in der großen Streuung der Ergebnisse von IQ-Tests bei ein und derselben Person. Taleb hebt hervor, dass die Test-Retest-Korrelation, also die Übereinstimmung von aufeinanderfolgenden Testergebnissen bei einer Person, bei etwa 80 Prozent liegt. Das bedeutet aber auch, dass eine Person je nach Situation oder Test durchaus stark unterschiedliche IQ-Werte erhalten kann, was dessen Zuverlässigkeit infrage stellt. Diese hohe Varianz reduziert den Informationswert des IQs für individuelle Prognosen erheblich.

Bezeichnend ist auch, dass IQ-Tests nicht linear funktionieren, sondern asymmetrisch. Taleb erläutert, dass sie insbesondere schlecht darin sind, die obere Leistungsgrenze intelligent handelnder Menschen sinnvoll zu erfassen. Während sehr niedrige IQ-Werte verständlicherweise eine starke Korrelation mit Leistungsmängeln haben, konvergieren hohe IQ-Werte in ihrer Aussagekraft gegen einen Zufallseffekt. Mit anderen Worten: Menschen, die sehr gut abschneiden, könnten genauso gut zufällig platziert sein wie zufällig gewählte Personen. Dieses Phänomen widerspricht der verbreiteten Vorstellung, dass ein hoher IQ automatisch Erfolg, Genie oder besondere Begabung bedeutet.

Darüber hinaus kritisiert Taleb, dass das IQ-Konzept in rassistischen und eugenischen Kontexten missbraucht wird. Seit seiner Einführung wird IQ als vermeintlich wissenschaftliches Instrument genutzt, um Bevölkerungsgruppen zu bewerten oder auch zu diskriminieren. Die Idee, dass etwa Länder oder Ethnien einen durchschnittlichen 'IQ-Wert' hätten, der deren geistige Leistungsfähigkeit und somit gesellschaftliche Entwicklung festlegt, sei wissenschaftlich haltlos und sozial gefährlich. Solche Konzepte ignorieren die Vielfalt innerhalb von Populationen und die komplexen Umweltfaktoren, die Intelligenz und Bildungserfolg beeinflussen. Taleb betont, dass IQ-Tests in Wahrheit oft nur die Anpassungsfähigkeit an ein sehr spezielles Bewertungssystem messen: Prüfungserfolg in einer bestimmten, formalisierten Umgebung.

Dadurch eignen sich diese Tests mehr dazu, Personen zu identifizieren, die gut darin sind, sich an bürokratische, vorgegebene Strukturen anzupassen, als kreative oder unabhängige Denker. Vor allem wenn weltweit IQ als Maßstab für Bildungschancen oder politische Entscheidungen verwendet wird, führt dies zu einer Verengung des Blicks auf das, was menschliche Fähigkeiten wirklich ausmacht. Seine jüngsten Untersuchungen sowie die von Brown, Wai und Chabris, die Taleb im Jahr 2025 als schlüssigen Beleg anführt, legen nahe, dass IQ nahezu keine Erklärungskraft für reale Lebensresultate wie Einkommen, Berufserfolg oder Bildung hat, und das trotz zahlreicher methodischer Versuche, vermeintliche Zusammenhänge nachzuweisen. Damit ist die Debatte um IQ nicht nur wissenschaftlich, sondern auch gesellschaftlich in einer Sackgasse angekommen. Auch die Popularität von IQ-Vergleichen auf nationaler Ebene, die sogenannten „National IQ-Statistiken“, bezeichnet Taleb als „Fake News“.

Er weist darauf hin, dass viele Studien für zahlreiche Länder überhaupt keine verlässlichen Daten vorliegen. Stattdessen werden Daten geschätzt oder anhand ethnischer Annahmen hochgerechnet, was keinerlei wissenschaftliche Grundlage hat. Diese Praxis ist nicht nur unzuverlässig, sondern kann auch rassistische Narrative befeuern, die auf angeblich angeborene Gruppenunterschiede verweisen – ein gefährlicher Missbrauch wissenschaftlicher Methoden. Taleb zieht daraus den Schluss, dass IQ eher als ein „Functionary Quotient“ (FQ) betrachtet werden sollte, also als Messgröße für die Fähigkeit, in genau festgelegten, linearen Systemen und Berufsformen zu funktionieren und bürokratische Anforderungen zu erfüllen. Dies korrespondiert mit der Kritik an der sogenannten „Intellectual Yet Idiot“-Typologie, die Taleb in seinem Buch „Skin in the Game“ beschreibt: Personen mit hohem akademisch orientiertem IQ, die aber in realen Situationen oft unpraktisch oder fehlangepasst sind.

Es ist wichtig hervorzuheben, dass Taleb nicht bestreitet, dass Menschen unterschiedliche kognitive Fähigkeiten besitzen. Vielmehr kritisiert er die Verkürzung und Fehlinterpretation dieser Fähigkeiten durch IQ-Tests. Der Versuch, Intelligenz mit einer einzigen Zahl zu messen, erscheint ihm als eine theoretische Verfehlung und praktische Irreführung zugleich. Intelligenz funktioniert in der realen Welt nicht statisch, linear oder unabhängig von Kontext und Umwelt. Abschließend weist Taleb darauf hin, dass alternative Ansätze zur Bewertung von Fähigkeiten und Potenzialen notwendig sind.

Statt sich auf starre Testwerte zu verlassen, sollten echte Leistungsnachweise in relevanten Aufgaben oder Bereichen im Vordergrund stehen. Ein Tennisspieler zeigt seine Intelligenz auf und neben dem Platz, kein psychometrisches Papier. Ein Händler beurteilt seine Fähigkeiten durch tatsächlichen Gewinn und Verlust, nicht durch ein mentales Interview oder einen IQ-Wert. Die Qualität eines Menschen oder einer Gruppe lässt sich nur im konkreten Handeln und in realen Ergebnissen erfassen, nicht in abstrakten Zahlen, die sich statistischen Fallen und ideologischen Verzerrungen kaum entziehen. Die IQ-Debatte steht vor einem Wendepunkt.

Angesichts der vielen systemischen Mängel, Fehlinterpretationen und Missbräuche des IQ sollten wir überdenken, wie wir Intelligenz definieren, messen und welchen Stellenwert wir ihr in Bildung, Arbeit und Gesellschaft beimessen. Talebs kritische Analyse fordert uns heraus, weit über den simplen Intelligenzquotienten hinauszudenken und die Komplexität menschlicher Fähigkeiten in all ihren Facetten anzuerkennen.