In der heutigen schnelllebigen Welt der Softwareentwicklung suchen Entwickler stets nach Methoden, um komplexe Probleme elegant zu lösen und dabei wartbaren, effizienten Code zu schreiben. Clojure und Rama präsentieren in diesem Zusammenhang eine Reihe einfacher, aber dennoch tiefgreifender Ansätze, die jenseits von Modeerscheinungen nachhaltige Wirkung zeigen. Diese Konzepte sind nicht nur für Programmierer von Nutzen, die sich mit funktionaler Programmierung auseinandersetzen möchten, sondern bieten auch Paradigmen, die den Blick auf Softwareentwicklung grundsätzlich verändern können. Clojure als eine funktionale Programmiersprache auf der Java Virtual Machine ermöglicht es, den Reichtum und die Stabilität des JVM-Ökosystems zu nutzen, während es gleichzeitig mit innovativen Paradigmen wie unveränderlichen Datenstrukturen und der Betonung auf Funktionen als erstklassige Objekte besticht. Rama hingegen ist ein Framework, das aus den Ideen der funktionalen Programmierung schöpft und darauf ausgerichtet ist, die Entwicklung von Benutzeroberflächen durch deklarative und reaktive Muster zu vereinfachen.

Die Kombination dieser beiden Technologien weist einen bemerkenswerten Fokus auf Einfachheit, Ausdruckskraft und Wartbarkeit auf. Während der Vortrag "Simple ideas with impact from Clojure and Rama" eindrucksvoll demonstriert, wie durch minimalistische und klare Programmieransätze komplexe Anwendungen realisiert werden können, ist es lohnenswert, die wesentlichen Kernideen hinter diesen Technologien genauer zu betrachten. Ein zentrales Prinzip in Clojure ist die Verwendung von unveränderlichen Datenstrukturen. Traditionell neigt Softwareentwicklung dazu, das Verhalten von Programmen durch veränderbare Zustände zu steuern. Doch veränderliche Zustände führen häufig zu unerwarteten Fehlern und komplizierter Nachverfolgbarkeit.

Durch die konsequente Verwendung immutabler Datenmodelle wird die Komplexität der Synchronisierung von Zustandsänderungen massiv reduziert. Dieses Prinzip bewirkt nicht nur, dass Code sicherer und vorhersagbarer wird, sondern es erleichtert auch Multithreading erheblich, da konkurrierende Zugriffe auf Daten eliminiert werden. Darüber hinaus fördert Clojure eine deklarative Art der Programmierung, bei der der Fokus darauf liegt, was das Programm tun soll, statt wie genau etwas zu geschehen hat. Funktionen werden als eigenständige, wiederverwendbare Einheiten betrachtet, was sowohl die Lesbarkeit als auch die Komposition von Programmen erleichtert. Dieses Vorgehen stärkt die Modularität und ermöglicht es Teams, durch klar abgegrenzte Komponenten effizient zusammenzuarbeiten.

Rama erweitert diese Ideale in den Bereich der Benutzeroberflächenentwicklung. Der Einsatz von deklarativen UI-Komponenten in Rama steht im Einklang mit einer reaktiven Programmierung, bei der sich die Darstellung automatisch und präzise an zugrundeliegende Datenänderungen anpasst. Dies bedeutet, dass komplexe Interaktionsmuster ohne verschachtelte Listener oder aufwändige Zustandsverwaltung umgesetzt werden können. Ein weiterer Vorteil von Rama ist die enge Integration mit ClojureScript, wodurch Entwickler den gleichen funktionalen Denkansatz sowohl serverseitig als auch clientseitig nutzen können. Dies trägt zu einem kohärenten und einheitlichen Entwicklungsprozess bei, der sowohl die Wartung als auch die Erweiterbarkeit von Projekten vereinfacht.

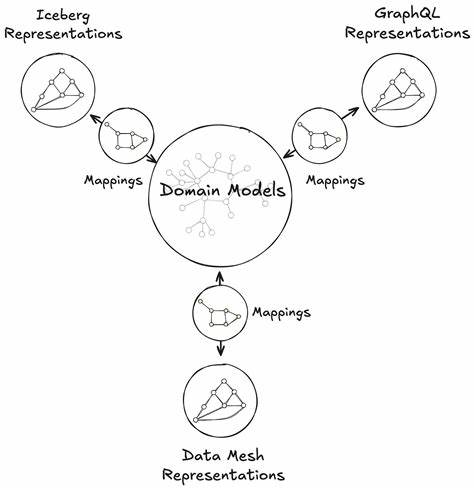

Die Wirkung dieser simplen Prinzipien zeigt sich durch eine weitreichende Verbesserungen in der Codequalität, Fehlervermeidung und Flexibilität von Applikationen. Wer einmal Erfahrung mit der Kombination aus Clojure und Rama gesammelt hat, erkennt schnell den Unterschied im Umgang mit Komplexität im Vergleich zu traditionellen imperative Programmiersprachen oder Frameworks. Im Kern stehen bei beiden Technologien die Ideen von Minimalismus und Klarheit. Statt auf mit Features überladene Frameworks zu setzen, fokussieren sich Clojure und Rama auf reduzierte Kontrollstrukturen, einheitliche Datenmodelle und Kommunikation über wohldefinierte Schnittstellen. Dieses Vorgehen spart langfristig Entwicklungszeit, macht Programme robuster und erleichtert die Einarbeitung neuer Teammitglieder.

Darüber hinaus gewinnt man durch die Konzepte der Unveränderlichkeit und der funktionalen Abstraktion nicht nur in kleinen Projekten, sondern auch bei großen Enterprise-Anwendungen einen enormen Vorteil. Skalierbarkeit und parallele Verarbeitung werden handhabbar, ohne die Komplexität der Infrastruktur maßgeblich zu erhöhen. Nicht zuletzt sind die Prinzipien hinter Clojure und Rama auch in anderen Programmiersprachen und Frameworks adaptiert worden, was ihre Bedeutung für die gesamte Softwareentwicklung unterstreicht. Einflussreiche Open-Source-Projekte und innovative Unternehmen setzen zunehmend auf funktionale Programmierung und reaktive Architekturen – ganz im Sinne der von Clojure und Rama vorgestellten Ideen. Ein weiterer Aspekt, der in der Video-Präsentation hervorsticht, ist die kulturelle Dimension hinter der Arbeit mit Clojure und Rama.

Die Entwickler-Community rund um diese Technologien legt großen Wert auf Austausch, Offenheit und konsequente Reflexion über Software-Design. Diese Philosophie fördert nicht nur bessere Produkte, sondern auch eine nachhaltige Lernumgebung, in der Erfahrungen geteilt und Innovation angeregt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass einfache Ideen oft die größten Veränderungen bewirken können. Clojure und Rama demonstrieren eindrucksvoll, wie funktionale Programmierung, unveränderliche Datenstrukturen und deklarative UI-Entwicklung gemeinsame Stärken entfalten. Entwickler, die bereit sind, diese Prinzipien in ihre Arbeit zu integrieren, profitieren von höherer Codequalität, größerer Flexibilität und einem neuen Verständnis für den Umgang mit Komplexität.

Die Investition in das Erlernen und Anwenden dieser Konzepte wird sich langfristig auszahlen, da die zunehmend komplexen Anforderungen moderner Anwendungen eine solide, gut strukturierte Softwarearchitektur erfordern. Die einfache Wahrheit der Wirkungskraft von Clojure und Rama könnte der Schlüssel sein, um nachhaltige und zukunftsfähige Softwarelösungen zu schaffen.

![Simple ideas with impact from Clojure and Rama [video]](/images/B042AE65-E7C9-4F74-8F76-ADA423BAD187)