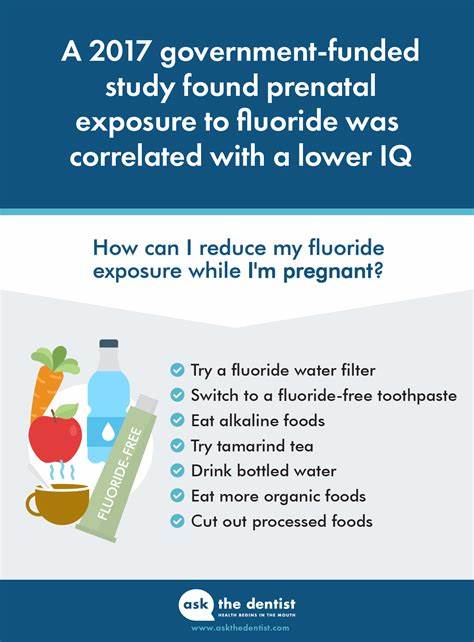

Fluorid ist ein Stoff, der seit Jahrzehnten in der Zahnmedizin und der Trinkwasseranreicherung eine bedeutende Rolle spielt. Seine Wirkung auf die Zahngesundheit, insbesondere bei der Kariesprophylaxe, ist gut belegt. Dennoch gibt es seit einiger Zeit kontroverse Diskussionen darüber, ob eine erhöhte Fluoridexposition negative Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung von Kindern hat. Besonders die Frage, ob Fluorid die Intelligenz (IQ) beeinträchtigt, sorgt weltweit für Debatten unter Wissenschaftlern, Politikern und in der Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion steht eine im Januar 2025 in JAMA Pediatrics veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse, die 74 Studien auswertet.

Diese Arbeit wurde durch den amerikanischen Aktivisten Robert F. Kennedy Jr. aufgegriffen und in populären Medien als Beleg für einen Zusammenhang zwischen Fluorid und reduziertem IQ genannt. Die Meta-Analyse zeigte statistisch signifikante negative Zusammenhänge zwischen Fluoridbelastung und IQ-Werten bei Kindern. Doch ist diese Veröffentlichung tatsächlich belastbare Wissenschaft oder handelt es sich um eine verzerrte Darstellung der Realität? Systematische Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen werden allgemein als besonders hochwertige Evidenzquellen angesehen, da sie zahlreiche Studien zu einem Thema zusammenfassen und so scheinbar verlässlichere Schlussfolgerungen erlauben als Einzelstudien.

Doch die Qualität einer Meta-Analyse hängt entscheidend von der Qualität der einbezogenen Primärstudien ab. Werden minderwertige oder methodisch fragwürdige Studien zusammengeschlossen, spricht man vom Effekt „Garbage in, garbage out“ – das Ergebnis gilt als unzuverlässig. Eine kritische Neubewertung der besagten Meta-Analyse, durchgeführt von Wissenschaftlern wie Matthew B. Jané, James Heathers und David Robert Grimes, deckte zahlreiche Schwachpunkte der zugrundeliegenden Studien auf. Unter den 74 einbezogenen Arbeiten stammen 21 aus einem Journal namens „Fluoride“, das offiziell nicht mit wissenschaftlichen Institutionen verbunden ist und in dem aktivistische Anti-Fluorid-Positionen vertreten werden.

Diese Tatsache allein wirft Fragen zur Unabhängigkeit, Qualitätskontrolle und Objektivität der Studien auf. Weiterhin wiesen viele der einbezogenen Studien methodische Fehler auf, vor allem eine fehlende Unterscheidung zwischen Korrelation und Kausalität. Häufig wurden Regionen mit unterschiedlichen Fluoridwerten im Trinkwasser miteinander verglichen, ohne dabei andere Einflussfaktoren wie Ernährungszustand, Umweltbelastungen oder sozioökonomischen Status zu kontrollieren. Solche simplen Vergleichsstudien sind nach wissenschaftlichem Konsens nicht geeignet, um kausale Zusammenhänge zu belegen. Ein weiteres Problem ist die Messung von Fluoridspiegeln.

Einige Studien nutzten Urinproben als Indikator für Fluoridaufnahme, obwohl dieser Biomarker als wenig zuverlässig gilt, um eine chronische Belastung exakt zu quantifizieren. Zudem enthielten manche Datensätze aus den Primärstudien Angaben, die statistisch unmöglich oder höchst unrealistisch erschienen, beispielsweise extrem niedrige p-Werte, die bei strengster Prüfung als fehlerhaft anzusehen sind. Diese Vielzahl von Schwächen führte die Re-Analyse zu dem Schluss, dass die Meta-Analyse in JAMA Pediatrics auf mehrfach fehlerhaften Grundlagen beruht, die nicht durch einfache Korrekturen behoben werden können. Die Autoren empfehlen daher eine vollständige Rücknahme der Publikation, um mögliche negative Auswirkungen auf das öffentliche Gesundheitsverständnis abzuwenden. Die Bedeutung solcher Fehlinformationen und schlechter Wissenschaft ist nicht zu unterschätzen.

Studien mit hoher Sichtbarkeit in renommierten Fachzeitschriften erreichen durch Medienberichte ein großes Publikum und können so Vertrauen in bewährte Gesundheitsmaßnahmen untergraben. Speziell bei Fluorid, das in zahlreichen Ländern zur Kariesprophylaxe über die Wasserversorgung eingesetzt wird, besteht das Risiko, dass unbegründete Ängste das gesellschaftliche Vertrauen in diese Präventionsmaßnahme schwächen. Es zeigt sich damit die Notwendigkeit, nicht nur Übersichtsarbeiten nach ihrer statistischen Methodik zu beurteilen, sondern auch die Qualität der einbezogenen Studien streng zu validieren und nach transparenten Kriterien zu filtern. Nur so lassen sich belastbare Aussagen gewinnen, die Grundlage für politische Entscheidungen und Empfehlungen im Gesundheitswesen sein können. Ferner sollte bedacht werden, dass der Nachweis von Kausalzusammenhängen insbesondere in epidemiologischen Studien eine komplexe Herausforderung darstellt.

Multivariate Faktoren, die kognitive Entwicklung beeinflussen, wie Bildung, Ernährung, Umwelttoxine oder genetische Disposition, müssen berücksichtigt werden. Vereinfachte Korrelationen reichen nicht aus, um fundierte Schlüsse zu ziehen. Neben methodischen Aspekten ist auch die Rolle von Interessenkonflikten, ideologischen Einflüssen und Aktivismus in der Wissenschaft zu reflektieren. Die Verwendung von Studien aus unfundierten Quellen, die einer politischen Agenda folgen, gefährdet die wissenschaftliche Integrität und kann zu Fehlinterpretationen führen. Für die weitere Forschung sind hochwertige, gut kontrollierte prospektive Studien notwendig, die Fluoridexposition präzise messen und potenzielle Störfaktoren detailliert erfassen.

Ideal wäre auch, verschiedene Dosiseffekte zu untersuchen, um sowohl potenzielle Risiken als auch Nutzen genau abzuwägen. Abschließend lässt sich sagen, dass die derzeitige Evidenzlage keinen eindeutigen Beleg für eine schädliche Wirkung von Fluorid auf den IQ von Kindern liefert. Die besagte Meta-Analyse, die anfänglich große Aufmerksamkeit erhielt, erweist sich bei genauer Prüfung als methodisch fehlerhaft und inakzeptabel für wissenschaftliche und politische Entscheidungen. Es bleibt wichtig, skeptisch gegenüber sensationellen Befunden zu bleiben und auf fundierte, qualitativ hochwertige Forschung zu setzen. Die öffentliche Debatte um Fluorid sollte sich daher auf solide wissenschaftliche Erkenntnisse stützen und vor voreiligen Schlüssen bewahrt werden.

Die gesundheitsfördernden Effekte von Fluorid im Bereich der Zahngesundheit sind belegt, während potenzielle Risiken mit großer Sorgfalt untersucht werden müssen, bevor Maßnahmen zu deren Minimierung empfohlen werden können. Insgesamt macht die Kontroverse deutlich, wie essenziell wissenschaftliche Akribie, kritische Überprüfung und Transparenz sind, um Fehlinformationen vorzubeugen und das Vertrauen in Gesundheitsmaßnahmen zu erhalten. Die komplexe Beziehung von Umweltfaktoren und kognitiver Entwicklung erfordert weiterhin sorgfältigen wissenschaftlichen Diskurs und verantwortungsvolle Kommunikation an die Öffentlichkeit.