In einer digitalen Welt, in der Datenschutz immer mehr an Bedeutung gewinnt, suchen Nutzer und Entwickler gleichermaßen nach Möglichkeiten, ihre Privatsphäre auch bei der Authentifizierung zu wahren. Privacy Pass stellt eine revolutionäre Antwort auf diesen Bedarf dar. Das neuartige Protokoll ermöglicht es, sich online zu authentifizieren, ohne dabei persönliche Daten oder Kontoinformationen preisgeben zu müssen. Dadurch wird nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch die Gefahr der Verknüpfung von Nutzerdaten und der damit einhergehenden Überwachung deutlich reduziert. Die Idee hinter Privacy Pass basiert auf der Vision von David Chaum, einem Pionier der digitalen Privatsphäre, der bereits in den 1980er Jahren Konzepten zur Anonymisierung von elektronischen Transaktionen und zur Vermeidung von dauerhaften Identifikatoren nachging.

Chaum erkannte frühzeitig die Risiken, die mit der Verwendung persistenter Daten verbunden sind. Er schlug vor, statt fester Identifikationsmerkmale pseudorandomisierte, also zufällige und für jeden Vorgang unterschiedliche Identifikatoren zu verwenden. Diese Grundidee prägt auch das heutige Privacy Pass-Protokoll. Anders als traditionelle Authentifizierungsmethoden, die oftmals mit der Eingabe von Nutzername, E-Mail-Adresse oder anderen persönlichen Daten verbunden sind, nutzt Privacy Pass eine Art Blind-Signaturverfahren. Dabei wird verifiziert, dass eine Person berechtigt ist, einen Dienst zu nutzen, ohne jedoch Details über die Identität oder das Nutzerverhalten preiszugeben.

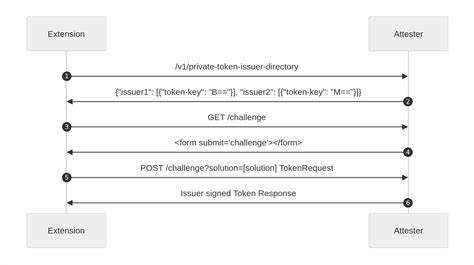

Dies schützt den Nutzer davor, mit anderen Aktionen im Internet verknüpft zu werden und bietet zugleich den Services die Sicherheit, dass der Zugang rechtmäßig erfolgt. Die Technik hinter Privacy Pass beruht auf einem Zusammenspiel mehrerer Rollen: Dem Origin, der ursprünglichen Webseite oder dem Service, der den Zugang anfragt; dem Attester, der bestimmte Eigenschaften des Nutzers verifiziert, beispielsweise durch eine einfache CAPTCHA-Prüfung oder über vertrauenswürdige Gerätezertifikate; sowie dem Issuer, der die Token für den Nutzer ausstellt. Diese Rollen können von verschiedenen Parteien besetzt werden, um eine noch größere Anonymität und Trennung der Verantwortlichkeiten zu gewährleisten. Eine solche Trennung verhindert, dass ein einzelner Dienst alle relevanten Informationen über die Nutzer sammelt und miteinander koppelt. Ein besonders großer Vorteil von Privacy Pass liegt darin, dass Benutzer beispielsweise wiederkehrende CAPTCHAs vermeiden können.

Derartige Herausforderungen dienen zwar dem Schutz vor Bots und automatisierten Angriffen, wirken sich jedoch negativ auf die Nutzererfahrung aus und sind häufig problematisch für Menschen mit Behinderungen oder in Umgebungen mit eingeschränktem Internetzugang. Mit Privacy Pass löst das System diese Problematik, indem einmal validierte Token dem Nutzer ermöglichen, sich nachweislich als legitim auszuweisen, ohne permanent erneut Prüfungen durchlaufen zu müssen. Zusätzlich bestritten Projekte wie die Google Privacy Sandbox die Weiterentwicklung von Privacy Pass mit der Einführung der sogenannten Private State Tokens. Diese sollen als browserbasierte API standardisiert werden, damit Webseiten effizient und plattformübergreifend Privatsphäre-schonende Authentifizierungsmechanismen einsetzen können. Während Privacy Pass bislang oft als Browser-Erweiterung verfügbar ist, hat ein solcher Standard das Potenzial, die Verbreitung und Adoption auf natürliche Weise zu beschleunigen und Schnittstellen zu vereinfachen.

Ebenfalls erwähnenswert sind die Private Access Tokens, die auf den Grundlagen von Privacy Pass aufbauen, gleichzeitig jedoch für Anwendungsbereiche außerhalb des Browsers konzipiert sind. Hierdurch könnten auch systemweite Authentifizierungen, beispielsweise bei VPN-Diensten oder anderen Netzwerkanwendungen, sicher und privat durchgeführt werden. Bislang beschränken sich die Einsatzgebiete noch, aber mit zunehmendem Interesse an Datenschutz wächst auch die Unterstützung solcher Technologien. Die bisherigen Anwendungsfälle zeigen, wie unterschiedlich Privacy Pass eingesetzt werden kann. Ein vielversprechendes Beispiel ist die Suchmaschine Kagi, die das Protokoll zur Verbesserung der Privatsphäre ihrer Nutzer implementiert hat.

Nutzer können mit einer Browsererweiterung Zugang erhalten, ohne langwierige Anmeldeprozesse durchlaufen zu müssen. Allerdings gibt es auch Einschränkungen, etwa die erforderliche Kontoerstellung, die die vollständige Anonymität noch begrenzt. Dennoch beweist der Einsatz bei Kagi, dass Privacy Pass mehr als nur ein theoretisches Konzept ist und bereits heute reale Mehrwerte liefern kann. Ein weiterer relevanter Bereich sind Mobilfunkanbieter und VPN-Anbieter. Diese Dienste erfassen oft umfangreiche und sensible Daten, welche Nutzernamen, Gerätekennungen und Standortinformationen umfassen.

Die Integration von Privacy Pass oder ähnlichen Technologien, etwa der Verwendung von Blind-Signaturen, könnte solche Datenflüsse minimieren. Beispielsweise experimentiert der Datenschutz-fokussierte Mobilfunkanbieter Cape mit Methoden, die es erlauben sollen, Nutzerinformationen voneinander zu entkoppeln, um Privatsphäre besser zu schützen. Die Zukunft von Privacy Pass hängt stark von seiner Verbreitung und der Unterstützung in der Industrie ab. Die Bedeutung steigt, da viele Online-Dienste immer stärkere Anforderungen an die Identifikation und Altersverifikation stellen, oft auf Kosten der Privatsphäre der Nutzer. Herkömmliche Systeme verlangen häufig, dass die komplette Identität oder sensible biometrische Daten offengelegt werden.

Blind-Signaturverfahren könnten diese Hürden abmildern, indem sie nur die notwendige Bestätigung erbringen, ohne zusätzliche persönliche Details preiszugeben. Für Entwickler stellen Privacy Pass und verwandte Technologien eine Herausforderung dar, da die Implementierung komplex ist und verschiedene Komponenten koordiniert werden müssen. Die Integration von Private State Tokens als Web-API verspricht hier Verbesserungen, indem sie direkt in Browsern unterstützt wird und weniger Aufwand bei der Entwicklung von Erweiterungen oder nativen Apps erfordert. Im Endeffekt steht Privacy Pass für ein grundlegend neues Paradigma, bei dem Authentifizierung und Schutz der Privatsphäre Hand in Hand gehen. Während klassische Login-Systeme durch die Verknüpfung vielfältiger Nutzerdaten unter die Lupe genommen werden können und den Datenschutz gefährden, bewahrt Privacy Pass Anonymität und verhindert die Verfolgung von Nutzern über verschiedene Plattformen hinweg.

Der Einsatz von Blind Signaturen und pseudorandomisierten Identifikatoren bringt zudem den Vorteil, dass selbst bei größtem Aufwand oder Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen keine Rückschlüsse auf die realen Nutzerinformationen möglich sind. Dies stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Datenschutzrecht und digitalen Grundrechten dar. Neben der technischen Seite hat Privacy Pass auch gesellschaftliche Relevanz. Die Möglichkeit, sich im Netz sicher, anonym und dennoch zuverlässig authentifizieren zu können, verändert die Art und Weise, wie digitale Identitäten gehandhabt werden. Menschen könnten somit wieder mehr Kontrolle über ihre Daten gewinnen und der allgegenwärtigen Überwachung entkommen.

Abschließend lässt sich sagen, dass Privacy Pass ein bedeutender Fortschritt in der Entwicklung sicherer und datenschutzfreundlicher Online-Authentifizierungssysteme ist. Seine Prinzipien und Konzepte könnten den Weg zu einer faireren, sichereren und privateren Internetnutzung bereiten und dabei helfen, die digitale Souveränität der Nutzer nachhaltig zu stärken.