Die Welt der Non-Fungible Tokens, kurz NFTs, hat in den letzten Jahren eine regelrechte Achterbahnfahrt erlebt. Begonnen als ein Nischenphänomen, entwickelten sich NFTs rasch zu einem globalen Trend, der die traditionelle Kunstwelt ebenso wie die digitale Kultur nachhaltig beeinflusst hat. Doch wie kam es zu diesem Aufstieg, was führte zu dem abrupten Fall, und welche Perspektiven bieten sich für die Zukunft des digitalen Sammelns und Investierens? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer detaillierten Betrachtung der Bewegung und ihres Einflusses auf den Finanz- und Kulturbereich. NFTs sind digitale Zertifikate, die auf der Blockchain-Technologie basieren und ein eindeutig identifizierbares Recht an einem bestimmten digitalen Objekt definieren – sei es Kunst, Musik, virtuelle Grundstücke oder andere Arten digitaler Sammlerstücke. Im Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin sind NFTs einzigartig und nicht eins zu eins austauschbar, was ihnen ihren besonderen Wert verleiht.

Die Idee digitaler Knappheit faszinierte viele, da sie eine Lösung für das lange ungelöste Problem darstellte, digitale Inhalte eindeutig besitzbar und handelbar zu machen. Der erste große Hype um NFTs setzte 2017 mit Projekten wie CryptoKitties ein, die virtuelle Katzen als Sammelobjekte handelbar machten und zeitweise das Ethereum-Netzwerk nahezu lahmlegten. Diese frühen Experimente zeigten das Potenzial, doch der eigentliche Boom kam erst Jahre später, insbesondere im Jahr 2021. Plötzlich schossen die Preise für digitale Kunstwerke und Sammlerobjekte in die Höhe, häufig begleitet von prominenten Persönlichkeiten und Medienaufmerksamkeit. Namen wie Bored Ape Yacht Club und CryptoPunks wurden zu Synonymen für digitalen Luxus und Statussymbole einer neuen Generation.

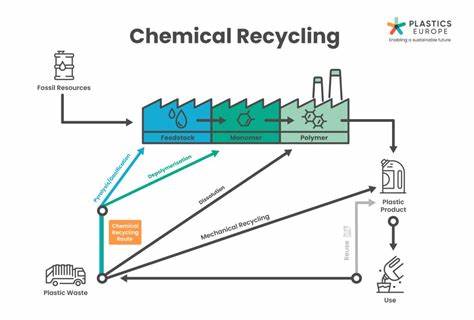

Die Ethereum-Blockchain etablierte sich als das führende Ökosystem für NFTs, mit Tausenden von Künstlern, Entwicklern und Nutzern, die darin eine neue Form des digitalen Eigentums sahen. Die Kombination aus smarten Verträgen, Sicherheit durch Blockchain und der Einzigartigkeit der Token eröffnete kreative und finanzielle Chancen. Kunstwerke wurden für Millionen verkauft, digitale Galerien und Auktionen schossen aus dem Boden, und NFT-Marktplätze wie OpenSea florierten als zentrale Handelsplattformen. Parallel dazu entstand ein interessantes Experiment auf der Bitcoin-Blockchain mit sogenannten Ordinals und Inschriften. Obwohl Bitcoin traditionell nicht für solche Anwendungen gedacht war, ermöglichten diese Entwicklungen das „Einritzen“ von Daten direkt auf einzelne Satoshis, die kleinsten bitcoin-Einheiten.

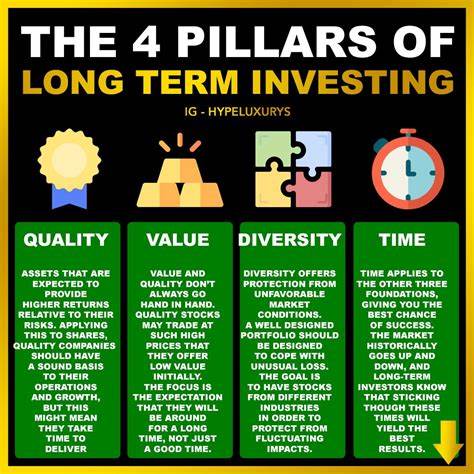

Dies eröffnete eine neue Dimension digitaler Sammlerobjekte auf der ältesten und sichersten Blockchain, die ihre eigene Blütezeit durchlebte und neue Spekulationen anfachte. Doch der rasante Aufstieg führte auch zu Überhitzungen. Der Markt wurde zunehmend von spekulativen Käufen, kurzfristigen Gewinnabsichten und einer Flut von minderwertigen Projekten geprägt. Die hohe Volatilität zusammen mit einer „Fear of Missing Out“-Mentalität ließen die Blase immer weiter wachsen. Viele Investoren kauften aus Angst, die nächsten großen Renditen zu verpassen, ohne die zugrunde liegende Nachhaltigkeit der Assets zu hinterfragen.

Die Realität schlug bald zu. Verkaufszahlen brachen ein, die Handelbarkeit der NFTs wurde schwieriger, und die Preise stürzten häufig dramatisch ab. Marktplätze mussten sich neu orientieren, um der Flaute zu begegnen. Prominente Projekte verloren ihren Glanz, und selbst einst gefeierte NFT-Kollektionen sahen einen drastischen Wertverlust. Die Folge war eine breite Ernüchterung und der Rückzug vieler Enthusiasten und institutioneller Akteure, die zuvor große Summen investiert hatten.

Diese Abkühlphase brachte jedoch keine komplette Vernichtung der NFT-Bewegung mit sich. Einige Künstler und Entwickler nutzten die Gelegenheit, um neue, nachhaltigere Modelle zu schaffen. Statt reiner Spekulation trat vermehrt der Wunsch nach echter künstlerischer Innovation, Community-Building und langfristigen Nutzungswerten in den Vordergrund. Projekte, die klare Mehrwerte wie exklusive Zugänge, erweiterte digitale Erlebnisse oder Verknüpfungen zur realen Welt boten, konnten eine stabilere Position einnehmen. Die technologische Entwicklung spielt dabei eine große Rolle.

Skalierbarkeit, Energieeffizienz und Interoperabilität wurden zentrale Themen, um NFTs jenseits von Ethereum auf anderen Blockchains wie Solana, Polygon oder Immutable X zu ermöglichen. Diese Plattformen bieten niedrigere Transaktionsgebühren und schnellere Verarbeitung, was insbesondere für breite Nutzergruppen attraktiv ist. Insbesondere im Bereich der Games, virtuellen Welten (Metaverse) und Tokenisierung von realen Assets eröffnen sich neue Chancen für die Integration von NFTs in den Alltag. Die kulturelle Dimension von NFTs hat sich ebenfalls verändert. Anfangs als Spielerei oder Spekulationsobjekt oft belächelt, sind NFTs heute Teil der Diskussionen über digitale Identität, Urheberrecht und die Demokratisierung von Kunst.

Künstler, die vor der Blockchain keine nennenswerte Sichtbarkeit hatten, finden hier neue Möglichkeiten zur Monetarisierung und direkten Interaktion mit ihren Fans. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für die Herausforderungen – von Umweltbelastungen durch Energieverbrauch bis hin zu rechtlichen Unsicherheiten bei Eigentumsansprüchen. Institutionelle Investoren und Großkonzerne verfolgen unterschiedlichste Strategien im Umgang mit NFTs. Einige Unternehmen sehen darin einen strategischen Innovationsmotor, experimentieren mit Markenbindung und erweiterten Serviceangeboten. Andere sind vorsichtiger geworden, nachdem der anfängliche Markthype abgeflaut ist.

Regulatorische Rahmenbedingungen geraten zunehmend in den Fokus, da Behörden weltweit versuchen, Klarheit über steuerliche und rechtliche Einordnung zu schaffen. Blickt man auf den aktuellen Zustand der NFT-Landschaft, zeigt sich ein Bild von Konsolidierung und Reife. Die Blase ist geplatzt, aber eine tiefgreifende Transformation ist im Gange. Anstelle von wilden Preissprüngen und kurzlebigen Trends treten nun Fundamente für robustere Ökosysteme, in denen digitale Eigentumsrechte tatsächlich genutzt und geschätzt werden. Innovationen in den Bereichen DeFi (Decentralized Finance) und DAO (Decentralized Autonomous Organization) verbinden NFTs zunehmend mit Governance und Mitbestimmung auf Blockchain-Protokollebene.

Diese Veränderung eröffnet auch neue Chancen, gesellschaftliche und kulturelle Barrieren zu überwinden. NFTs können als Werkzeuge dienen, um Künstler in Entwicklungsländern bessere Einnahmemöglichkeiten zu eröffnen, außergewöhnliche Kreativität anzuerkennen und traditionellen Gatekeepers der Kunstwelt eine Alternative entgegenzusetzen. Gleichzeitig bleibt die Branche herausgefordert, nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln und Vertrauen bei Verbrauchern und Investoren zurückzugewinnen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Geschichte der NFTs ein Spiegelbild der Dynamik digitaler Innovation, von Hypegetriebenheit und kritischer Selbstreflexion ist. Der erste Höhepunkt der Euphorie zeigte die Kraft und Faszination einer neuen Technologie, während der anschließende Rückgang den Markt zwang, seine Reife und Widerstandsfähigkeit unter Beweis zu stellen.

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass NFTs weit mehr sind als ein vorübergehender Trend – sie sind ein Baustein in der evolutionären Entwicklung digitaler Eigentumsrechte und kultureller Ausdrucksformen. Aus der Perspektive der Zukunft bieten NFTs vielfältige Möglichkeiten. Ob in der Kunst, Unterhaltung, Bildung oder im Bereich der virtuellen Identitäten – die Verbindung von unveränderlichem digitalem Besitz und kreativer Flexibilität birgt Potenzial für zahlreiche Innovationen. Wichtig wird sein, technologische, ökologische und soziale Aspekte in Einklang zu bringen, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Die Reise der NFTs vom Aufstieg zur Krise und hin zur Neuausrichtung ist daher ein spannendes Kapitel in der Geschichte der digitalen Transformation.

Sie zeigt, wie neue Technologien Kulturen prägen, Märkte verändern und unser Verständnis von Eigentum und Wert neu definieren können. Wer die Entwicklungen aufmerksam verfolgt, erkennt nicht nur Chancen für Investitionen, sondern auch Impulse für eine breitere gesellschaftliche Debatte über den Umgang mit digitalem Eigentum im 21. Jahrhundert.