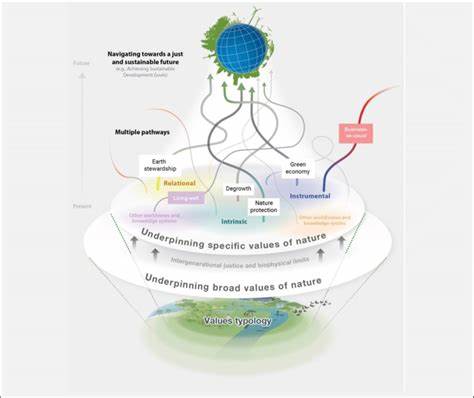

Die heutige Wirtschaftsordnung, geprägt von neoliberalen Prinzipien wie Privatisierung, Deregulierung und einer einseitigen Konzentration auf kurzfristige Gewinnmaximierung, steht vor gravierenden Herausforderungen. Die Konzentration von Vermögen und Macht bei einer kleinen Elite, zunehmende soziale Ungleichheit sowie die Erosion demokratischer Strukturen sind nur einige Symptome eines Systems, das langfristig nicht tragfähig erscheint. Vor diesem Hintergrund gewinnen alternative Wirtschaftsmodelle, die eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Unternehmensführung betonen, zunehmend an Bedeutung. Ein solcher Ansatz ist die Stewardship-Ökonomie, die bislang in vielen Diskussionen unterrepräsentiert ist, aber große Chancen für die Zukunft birgt.Eine Stewardship-Ökonomie basiert auf dem Prinzip der treuhänderischen Unternehmensführung, bei der das Wohlergehen aller Stakeholder – nicht nur der Aktionäre – im Mittelpunkt steht.

Statt sich ausschließlich auf die kurzfristige Rendite für Anteilseigner zu konzentrieren, legen stewardship-orientierte Unternehmen Wert auf langfristige Werte, soziale Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit. Dieses Modell widerspricht der inzwischen weitverbreiteten Doktrin der Shareholder-Primacy, die Unternehmen im Wesentlichen als Eigentum der Aktionäre betrachtet, deren Interessen oberste Priorität genießen.Historische Vergleiche belegen, dass reine Marktwirtschaften, in denen Land, Arbeit und Kapital als Waren behandelt werden und deren Kontrolle primär bei Investoren liegt, einen langfristigen Trend zu Konzentration und Privilegierung einer kleinen Elite aufweisen. Diese Entwicklung führt häufig zu politischen Machtverschiebungen, Unterdrückung der arbeitenden Bevölkerung und letztlich zu wirtschaftlicher Stagnation oder gar Niedergang. Diese Tendenzen sind nicht nur ein Phänomen der Gegenwart oder der Vereinigten Staaten, sondern finden sich über Jahrhunderte hinweg in unterschiedlichen Marktgesellschaften, von mittelalterlichem Persien über die niederländischen und italienischen Republiken bis hin zu modernen westlichen Demokratien.

Ein herausragendes Beispiel für einen funktionierenden stewardship-orientierten Unternehmensführungsansatz ist das dänische Modell mit sogenannten Unternehmensstiftungen. Die Carlsberg-Stiftung hat bereits im 19. Jahrhundert eine Governance-Form eingeführt, bei der ein gemeinnütziger Stiftungsrat die Kontrolle über das Unternehmen ausübt und die Erträge für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Diese Form der Unternehmensführung ist bemerkenswert stabil und erfolgreich, was sich in überdurchschnittlicher Forschungsausgaben, Wachstum und Profitabilität niederschlägt, während sie gleichzeitig progressive Sozial- und Umweltstandards einhält. In Dänemark kontrollieren solche Stiftungen heute einen Großteil der größten Unternehmen, was der Wirtschaft Stabilität und hohe Innovationskraft verleiht.

Das Besondere an diesen Unternehmensstiftungen ist, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats keine geldwerten Vorteile erhalten, die von der Performance der Firma abhängen, sondern allein Gehälter. Sie werden von anderen Mitgliedern berufen und wieder abberufen, wodurch sie relativ unabhängig von kurzfristigem unternehmerischem Erfolg sind und sich stattdessen auf längerfristige Ziele und das ursprüngliche Unternehmenszweck konzentrieren können. Dieses System widerspricht der gängigen wirtschaftswissenschaftlichen Annahme, dass nur finanzielle Eigeninteressen als zuverlässiger Anreiz für gute Unternehmensführung taugen.Im Gegensatz dazu bietet die rein auf Shareholder-Value fokussierte Unternehmensführung gerade in der modernen, hochvolatilen Aktienwelt zahlreiche Probleme. Beispielsweise beobachtete man bei Boeing, wie die Ausrichtung auf kurzfristige Gewinne und Kostensenkungen zu schweren Produktrisiken führte – zuletzt zum Absturz der 737 Max Flugzeuge mit tragischen Folgen.

Solche Fälle illustrieren die Gefahren einer Unternehmenspolitik, die Technologiestandards, Sicherheit und langfristige Investitionen zugunsten einer höheren kurzfristigen Aktienrendite vernachlässigt. Die kontinuierliche Verkürzung der durchschnittlichen Haltezeit von Aktien begünstigt diese kurzfristige Perspektive und schwächt das Engagement und die Kenntnis der Aktionäre über die tatsächlichen Bedürfnisse des Unternehmens.Darüber hinaus führen shareholder-centrische Modelle zu erheblichen sozialen Ungleichheiten. In den USA besitzt die reichste 1-Prozent-Schicht mehr als die Hälfte der börsennotierten Aktienwerte, während die unteren 50 Prozent der Bevölkerung gerade einmal 1 Prozent besitzen. Dies trägt zur politischen Oligarchie und einem Gefälle in der Teilhabe am wirtschaftlichen Wohlstand bei.

Außerdem steigen die Dividenden für Aktionäre oft exponentiell, während die Löhne und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten stagnieren oder sich verschlechtern, was soziale Spannungen verstärkt.Theoretisch wird die Rechtfertigung für die Vormachtstellung der Aktionäre oft mit der sogenannten „Chicago-Schule“ begründet. Demnach seien Unternehmensleiter den Aktieninhabern verpflichtet, da diese als Eigentümer und sogenannte Residual-Claimants das wirtschaftliche Risiko tragen und daher Anreize zur optimalen Unternehmensführung besitzen. Historisch und rechtlich ist jedoch längst belegt, dass Unternehmen nicht im traditionellen Sinne „Eigentum“ von Aktionären sind. Der juristische Zweck einer Aktiengesellschaft basiert auf einer eigenen Rechtspersönlichkeit, die Vermögen, Verträge und Haftungen von den Einzelpersonen abgrenzt.

Die Stimmrechte der Aktionäre dienen höchstens der Wahl des Aufsichtsrats, nicht aber der unmittelbaren Kontrolle des operativen Geschäfts. Diese rechtliche Struktur sollte vielmehr den Zweck betonen, einen gesellschaftlichen Nutzen zu erbringen und nachhaltige Unternehmensziele zu verfolgen.Das Festhalten am Profit-Maximierungsgebot ignoriert zudem den vielfältigen Zweck von Unternehmen, der nicht zwangsläufig in der Vermehrung von Finanzkapital bestehen muss. So zeigen viele Unternehmensgründungen aus vergangenen Jahrhunderten, dass ihre Initiatoren häufig andere Prioritäten wie die Förderung lokaler Infrastruktur, Innovation oder des Gemeinwohls hatten. Dieses Gesamtbild der Wertschöpfung, das sowohl Investoren, Kunden, Mitarbeiter als auch die Gesellschaft mit einbezieht, sollte heute stärker berücksichtigt werden.

Neben den historischen und rechtlichen Argumenten spricht auch die empirische Praxis für stewardship-orientierte Geschäftsmodelle. Unternehmen, die von Stiftungen oder gemeinnützigen Trusts wie etwa Patagonia gesteuert werden, zeigen oft umweltbewusstes Verhalten, faire Arbeitsbedingungen und gesellschaftliches Engagement. Sie profitieren von geduldiger Kapitalausstattung, was langfristige Innovations- und Investitionszyklen ermöglicht und sich in nachhaltigem Wachstum widerspiegelt.Dennoch stehen in vielen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten, rechtliche und kulturelle Barrieren einer breiteren Einführung stewardship-orientierter Modelle entgegen. Gesetzliche Regelungen wie die Beschränkung nicht-kommerzieller Organisationen auf einen Anteil von maximal 20 Prozent des Stimmrechts in profitorientierten Unternehmen schränken das Wachstum solcher Modelle ein.

Ergänzend dazu wirkt die gesellschaftliche Vorstellung, dass Unternehmen primär den Aktionären gehören und diesen zu dienen haben, als ideologisches Hindernis. Diese Annahme stammt nicht aus dem Ursprung der Aktiengesellschaft, sondern ist eine historische Fehlentwicklung, die heute fundamental hinterfragt werden sollte.Eine Rückbesinnung auf eine Governance, die auf Treuhänderschaft und einem verantwortungsbewussten Umgang mit Kapital beruht, könnte den negativen Folgen von Shareholder-Primacy entgegenwirken. In Staaten wie Deutschland und den nordischen Ländern ist bereits ein Gemisch aus Arbeitnehmervertretung und Eigentümerinteressen im Aufsichtsrat etabliert, was sich positiv auf die Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen Herausforderungen auswirkt. Die Verbindung von wirtschaftlicher Leistung, sozialer Verantwortung und politischer Stabilität wird hier deutlich stärker gefördert als in pur neoliberal geprägten Rechtssystemen.

Die aktuelle Situation bietet einen günstigen Zeitpunkt für die Einführung stewardship-orientierter Modelle. Die Babyboomer-Generation steht vor einer historischen Vermögensübertragung, bei der zahlreiche Unternehmen übergeben werden. Anstatt diese Unternehmen an Finanzinvestoren, Private-Equity-Firmen oder durch Auflösung zu geben, könnten Unternehmensstiftungen eine nachhaltige Alternative sein, um Unternehmenswerte und Wertepflege generationenübergreifend zu sichern. Diese Form der Unternehmensnachfolge bietet Unternehmern die Möglichkeit, ihre Lebensleistung und Unternehmensphilosophie verantwortungsvoll fortzuführen und gleichzeitig den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.Die Anpassung von gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Förderung entsprechender Unternehmenskulturen und die Schärfung eines öffentlichen Bewusstseins für die Grenzen der Shareholder-Primacy sind essenziell.

So können stewardship-Modelle ihren legitimen Platz in der Unternehmenslandschaft erhalten und dazu beitragen, die gegenwärtigen gesellschaftlichen und ökonomischen Herausforderungen zu bewältigen. Ein Wirtschaftsmodell, in dem Unternehmen eingebettet und verantwortliche Verwalter ihrer Unternehmenszwecke sind, kann den Weg zu einer inklusiveren, produktiveren und nachhaltigeren Zukunft ebnen.Insgesamt zeigen die Entwicklungen und Beispiele aus verschiedenen Ländern, dass jenseits des neoliberalen Dschungels alternative Formen der Unternehmensführung bestehen und Erfolge feiern. Es ist an der Zeit, diesen alternativen Pfad aktiv zu verfolgen und die Kraft verantwortlichen Wirtschaftens im Zusammenspiel von Demokratie, Innovation und sozialem Zusammenhalt zu entfalten.

![Atomic Trampoline Reactor [pdf]](/images/15C8D3B8-317B-4BA7-B643-591C666FC5EF)