In der Welt des modernen Webdesigns sind Farben weit mehr als nur ästhetische Entscheidungen. Sie dienen als wichtige Kommunikationsmittel, leiten die Aufmerksamkeit der Nutzer und sorgen für eine gute Benutzererfahrung. Doch die Herausforderung besteht oft darin, wie man eine Farbpalette so gestaltet, dass sie nicht nur ansprechend ist, sondern sich auch flexibel und zugänglich in unterschiedlichen Projekten einsetzen lässt. Genau hier kommt das Konzept der semantischen Farbpalette ins Spiel. Statt Farben nach ihren reinen Bezeichnungen zu referenzieren, wird eine Bedeutung vergeben, die die Rolle der Farbe im Design widerspiegelt.

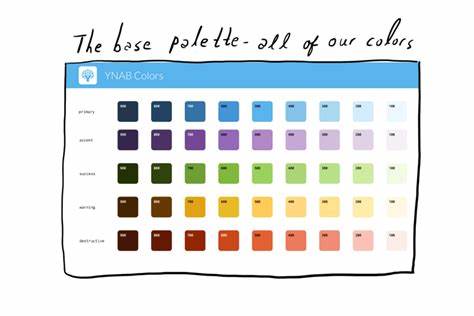

Dies erleichtert nicht nur die Arbeit während eines Projekts, sondern macht spätere Anpassungen immens einfacher. Doch wie genau funktioniert das Erstellen einer semantischen Farbpalette und warum ist es wichtig? Dieser umfassende Leitfaden beantwortet diese Fragen und gibt wertvolle Einblicke für Designer und Entwickler. Zu Beginn lohnt es sich, den Unterschied zwischen einer herkömmlichen Farbpalette und einer semantischen Farbpalette zu verstehen. Klassischerweise werden Farbvariablen nach der Farbe selbst benannt, zum Beispiel "blau-20" oder "grau-90". Das stellt zwar eine einfache Möglichkeit zur Benennung dar, bringt aber erhebliche Probleme mit sich, wenn sich die Farben eines Projekts ändern oder wenn die gleiche Farbe für unterschiedliche Zwecke verwendet wird.

Eine semantische Farbpalette hingegen benennt Variablen nach ihrer Funktion – also etwa "Primärfarbe", "Erfolgsmeldung" oder "Warnfarbe". Diese Herangehensweise sorgt für eine Abstraktionsebene, die nicht nur der Übersichtlichkeit dient, sondern auch eine einfache Backend-Pflege und Style-Anpassung ermöglicht. Ein entscheidender Vorteil einer semantischen Farbpalette ist die Flexibilität. Sollen beispielsweise bei einem Kundenprojekt die Farben angepasst werden, muss nicht der gesamte Code manuell durchsucht und verändert werden. Stattdessen reicht es, an einer zentralen Stelle die Definition der semantischen Farbvariablen anzupassen.

Somit ändern sich alle Komponenten, die diese Variablen verwenden, automatisch mit. Davon profitieren insbesondere Designsysteme, die oft in unterschiedlichsten Projekten oder für verschiedene Kunden eingesetzt werden. Auch die Möglichkeit, leicht zwischen verschiedenen Farbthemen, wie einem Hell- und Dunkelmodus, zu wechseln, wird durch eine semantische Farbpalette stark vereinfacht. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Barrierefreiheit. Eine semantische Farbpalette erleichtert es, Kontraste und Farbkombinationen zu kontrollieren und so sicherzustellen, dass der Inhalt für alle Nutzer gut lesbar bleibt.

Farbvariablen können so gesteuert werden, dass sie die Richtlinien der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) erfüllen, was vor allem bei kritischen Elementen wie Warnungen, Fehlermeldungen oder Interaktionen wichtig ist. Durch die Arbeit mit unterschiedlichen Schattierungen und Variationen derselben Farbgruppe (zum Beispiel gedämpft, lebendig oder als Akzentfarbe) kann man gezielt visuelle Hierarchien aufbauen und gleichzeitig die Nutzbarkeit optimieren. Konkretes Beispielhaftes Vorgehen beim Erstellen einer semantischen Farbpalette beginnt meistens mit der Definition der neutralen Farben. Graustufen bilden die Basis, weil sie oft für Hintergrundflächen, Ränder oder Text genutzt werden. In diesem Schritt werden für jede Funktion unterschiedliche Variationen festgelegt: etwa ein gedämpfter Farbton für weniger dominante Hintergründe, eine Akzentfarbe für Hervorhebungen und eine lebendige Variante für zentral wichtige Elemente.

Für den Text auf diesen Flächen wird ebenfalls jeweils eine passende Farbe festgelegt, die ausreichenden Kontrast bietet. Danach folgt die Erweiterung auf andere Farbtypen, wie Primär- und Sekundärfarben sowie Statusfarben, die beispielsweise Erfolgs- oder Fehlermeldungen abdecken. Wichtig ist hier, für alle Exemplare ebenfalls die verschiedenen Schattierungen anzulegen, die im Interface verwendet werden. So entsteht eine systematische und wiedererkennbare Farbwelt, die im gesamten Design konsistent genutzt werden kann. Die technische Umsetzung erfolgt idealerweise mit CSS-Variablen, die sich im Root-Element definieren lassen.

Diese Variablen übernehmen die Funktion, Farben mit einer bestimmten semantischen Bedeutung zuzuweisen und können in allen Komponenten des Projektes eingesetzt werden. Dadurch wird es möglich, Baukasten-Elemente wie Buttons, Benachrichtigungen oder Karten einfach durch Kombination verschiedener Klassen zu gestalten, ohne redundante Codes oder doppelte Farbdefinitionen zu verwenden. Ein Beispiel dafür ist eine Komponente namens "Callout", die wichtige Nachrichten oder Hinweise anzeigt. Diese Komponente zieht alle benötigten Farben aus den semantischen Variablen und definiert nur lokale Variablen für Hintergrund, Textfarbe und Rahmen. Möchte man diese Komponente variiert verwenden – etwa in primären Farben oder als Warnmeldung – kann man entsprechende Klassen wie ".

primary" oder ".danger" hinzufügen, die ihrerseits die semantischen Variablen ersetzen. So lassen sich Stile übergreifend ändern, ohne an jeder Komponente getrennte Anpassungen vorzunehmen. Ein weiterer Clou ist die Schaffung von Stilvarianten, die keine farblichen Veränderungen vornehmen, sondern das Design modifizieren. Zum Beispiel kann eine Outline-Version der Komponente definiert werden, die transparenten Hintergrund hat und nur einen farbigen Rahmen zeigt.

Diese Stilvarianten lassen sich ebenfalls mit den existierenden Farbklassen kombinieren, was maximale Flexibilität schafft und Wiederverwendbarkeit fördert. Die praktischen Vorteile einer solchen Herangehensweise liegen auf der Hand: Änderungen im Design erfordern nur noch das Editieren in einem CSS-Bereich und nicht die Bearbeitung vieler einzelner Elemente. Das geht nicht nur schneller, sondern minimiert auch Fehlerquellen und Inkonistenzen. Nicht zuletzt lässt sich mit einer gut gestalteten semantischen Farbpalette auch die Arbeit von Teams effektiver gestalten. Designer und Entwickler kommunizieren über Bedeutungen von Farben anstatt über einzelne Farbcodes, was weniger Missverständnisse mit sich bringt.

Zudem wird das Onboarding neuer Teammitglieder erleichtert, weil das System klar strukturiert und nachvollziehbar ist. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Wechsel vom bloßen Farbcode hin zu einer semantischen Farbpalette viele Chancen eröffnet. Er unterstützt die Skalierbarkeit von Projekten, erleichtert die Pflege und sorgt für barrierearme und konsistente Nutzererlebnisse. Ob Sie nun ein kleines Webseitenprojekt oder ein umfangreiches Designsystem betreuen – die Investition in eine gut geplante semantische Farbpalette zahlt sich in vielen Bereichen aus. Zukunftsweisende Frameworks und UI-Bibliotheken greifen bereits dieses Prinzip auf und bieten Werkzeuge an, um diese Prozesse zu automatisieren.

Einige Implementierungen binden zudem Funktionen zur automatischen Kontrastprüfung oder zur Erzeugung von verschiedenen Farbvarianten ein, was den Workflow zusätzlich optimiert. Der Trend zeigt klar in Richtung Modularität und Abstraktion bei Farbmanagement – ein Ansatz, den kein modernes Designsystem ignorieren sollte. Das Erstellen einer semantischen Farbpalette ist daher ein essentieller Schritt auf dem Weg zu einem professionellen und nachhaltigen Designsystem. Die Mühe zahlt sich in der Effizienz der Umsetzung und der Qualität der Nutzererfahrung aus, womit sich Projekte langfristig erfolgreich und flexibel gestalten lassen.