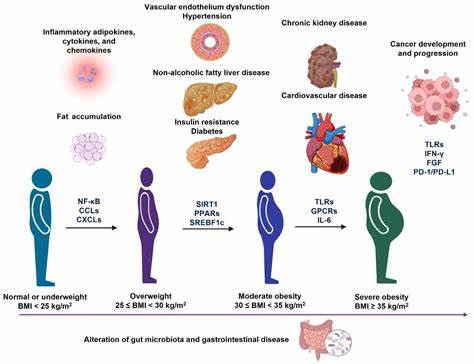

Eine fettreiche Ernährung wird immer häufiger mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht, insbesondere mit der unkontrollierten Zunahme von Gewicht und der Entstehung von Stoffwechselerkrankungen. Obwohl Fett als Nährstoff essentiell für den Körper ist, führt eine übermäßige Aufnahme zu komplexen Dysfunktionen auf zellulärer Ebene, die oftmals unterschätzt werden. Neueste wissenschaftliche Studien, unter anderem von Forschern des Massachusetts Institute of Technology (MIT), haben wichtige Einblicke geliefert, wie genau eine fettreiche Ernährung den Stoffwechsel beeinflusst und somit zu Gewichtszunahme und anderen Folgeerkrankungen führt. Dabei wurde nicht nur die Rolle von Stoffwechselenzymen zur besseren Verständnis der Mechanismen untersucht, sondern auch therapeutische Ansätze wie der Einsatz von Antioxidantien zur Eindämmung der Schäden getestet. Der folgende Bericht widmet sich diesen Erkenntnissen und erklärt, wie eine solche Ernährung den Körper beeinflusst und welche Chancen es für Prävention und Behandlung gibt.

Die Auswirkungen einer fettreichen Ernährung auf zellulärer Ebene sind tiefgreifend und umfassen vielfältige Veränderungen in den Stoffwechselwegen. Ein besonders kritischer Faktor ist dabei die Veränderung der Aktivität von Enzymen, welche für die Verarbeitung von Nährstoffen verantwortlich sind. Diese Enzyme regulieren die Umwandlung von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen in energiereiche Moleküle, die der Körper für seine Funktionen benötigt. Die Forschung zeigt, dass hunderte solcher Enzyme durch eine fettreiche Ernährung in ihrer Funktion gestört werden. Besonders betroffen sind sogenannte Oxidoreduktasen, Enzyme, die eine zentrale Rolle beim Elektronentransfer in Stoffwechselwegen spielen, etwa beim Abbau von Zucker (Glykolyse) und der Fettverbrennung.

Werden diese Enzyme fehlreguliert, verliert die Zelle an Effizienz in der Energiebereitstellung, was sich auf den gesamten Organismus auswirkt. Parallel zu enzymatischen Fehlfunktionen wird auch die Balance der sogenannten reaktiven Sauerstoffspezies (Reactive Oxygen Species, ROS) im Körper gestört. Diese Moleküle sind normalerweise Teil wichtiger Zellfunktionen, wie der Signalübertragung, können aber schädlich werden, wenn sie in zu großer Menge entstehen. Eine fettreiche Ernährung begünstigt diese Überproduktion, was in der Zelle zu oxidativem Stress führt – ein Zustand, in dem körpereigene Abwehrmechanismen überlastet werden. Oxidativer Stress trägt maßgeblich zur Schädigung von Zellbestandteilen bei und kann die Entwicklung von Insulinresistenz fördern, ein Hauptfaktor bei der Entstehung von Typ-2-Diabetes.

Dabei zeigte die Studie eine geschlechtsspezifische Wirkung: Männliche Mäuse wiesen größere metabolische Dysfunktionen auf als weibliche Mäuse. Frauen beziehungsweise weibliche Mäuse scheinen besser in der Lage zu sein, bestimmte Stoffwechselwege zu aktivieren, die schädliche Auswirkungen einer fettreichen Ernährung zumindest teilweise kompensieren. Sie können die Fettverarbeitung effektiver anpassen und somit einen größeren Schutz vor metabolischen Schäden aufrechterhalten. Dieser Unterschied könnte zukünftig eine wichtige Rolle bei der Entwicklung geschlechtsspezifischer Therapien spielen. Ein besonders bemerkenswerter Erkenntnisstand ist, dass viele der durch eine fettreiche Ernährung verursachten zellulären Veränderungen durch die Gabe eines Antioxidans, konkret das Butylhydroxyanisol (BHA), rückgängig gemacht werden konnten.

Die mit BHA behandeten Mäuse zeigten deutlich geringeren Gewichtszuwachs und entwickelten keine prädiabetischen Symptome, die andere Mäuse mit High-Fat-Diät erfuhren. Dieses Ergebnis legt nahe, dass oxidativer Stress der entscheidende Faktor für die metabolischen Probleme darstellt und dass Antioxidantien als therapeutische Mittel das Gleichgewicht der Zellen positiv beeinflussen können. Im Detail lässt sich aus der Studie ableiten, dass Phosphorylierung, also das Anhängen einer Phosphatgruppe an Stoffwechselenzyme, ein zentraler Mechanismus ist, durch den die Aktivität der Enzyme reguliert wird. Diese Modifikation kann Enzyme aktivieren oder hemmen und so den Fluss von metabolischen Reaktionen steuern. Die Forscher konnten zeigen, dass die Phosphorylierung unter der Belastung durch eine fettreiche Ernährung das enzymatische Gleichgewicht verschiebt und zu einer Dysfunktion führt.

Enzyme verändern ihre Fähigkeit, Substrate zu binden oder funktionale Enzymkomplexe zu bilden. Die Veränderungen auf der molekularen Ebene schlagen sich somit im kompletten Stoffwechselnetzwerk nieder, was den Körper insgesamt in einen krankheitsanfälligen Zustand versetzt. Über die Grundlage des gestörten Stoffwechsels hinaus bietet die Studie auch Erklärungen für den langsamen und oft schwer umkehrbaren Prozess, mit dem sich ausgehend von einer falschen Ernährung chronische Krankheiten entwickeln. Die anhaltende Belastung durch oxidativen Stress und die enzymatische Dysregulation schafft einen Teufelskreis, der die Zellen zunehmend schädigt und letztlich zur Insulinresistenz führt. Dies erklärt, warum das bloße Reduzieren des Körpergewichts nicht immer zu einer vollständigen Verbesserung des metabolischen Zustands führt.

Auf gesellschaftlicher Ebene sind diese Erkenntnisse von enormer Bedeutung. In vielen Ländern nimmt der Konsum von fettreichen Lebensmitteln kontinuierlich zu, begleitet von einer steigenden Prävalenz von Übergewicht und Diabetes. Gesundheitsbehörden und Ernährungsexperten sind gefordert, dieses Wissen geschickt in Präventionsstrategien zu integrieren. Dabei sollte nicht nur die Reduktion der Fettaufnahme diskutiert werden, sondern auch der gezielte Einsatz von Nährstoffen, die antioxidativ wirken, um die zellulären Abwehrmechanismen zu stärken und Stoffwechselstörungen vorzubeugen. Zudem ist es wichtig, das Bewusstsein für geschlechtsspezifische Unterschiede in der Stoffwechselreaktion zu schärfen, um individuelle Ernährungsempfehlungen und Therapiemaßnahmen zu optimieren.

Die Forschungen legen nahe, dass insbesondere Männer durch eine fettreiche Ernährung stärker metabolisch belastet werden und somit bei Prävention und Therapie intensiver unterstützt werden sollten. Für die Zukunft sind weitere Studien nötig, um die optimale Dosierung und Anwendung von Antioxidantien bei der Behandlung oder Verhinderung von ernährungsbedingten Stoffwechselerkrankungen zu bestimmen. Ebenso bleibt offen, ob ähnliche Mechanismen auch beim Menschen in gleichem Maße gelten wie im Tiermodell. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Integration von molekularbiologischen Erkenntnissen in klinische Ansätze. Die systemische Betrachtung der metabolischen Netzwerke und die detaillierte Analyse von Phosphorylierungszuständen der Enzyme könnten in Zukunft Diagnostik und Therapie individualisieren und verbessern.

Zusammenfassend zeigt sich, dass eine fettreiche Ernährung nicht nur auf die Figur, sondern tief ins zelluläre Innenleben wirkt. Sie stört die präzise Balance und Funktion von Schlüsselenzymen, erzeugt oxidativen Stress und führt zu einem Zustand, der langfristig zu Gewichtszunahme, Insulinresistenz und weiteren chronischen Erkrankungen führt. Die vielversprechende Wirksamkeit von antioxidativen Behandlungen bietet neue Perspektiven, diesen Prozess aufzuhalten oder umzudrehen. Ein bewusster Umgang mit Ernährung und die Integration neuer therapeutischer Ansätze können somit einen bedeutenden Beitrag zur Gesundheit und Prävention leisten. Wer langfristig seine metabolische Gesundheit erhalten möchte, sollte daher nicht nur auf die Menge und Qualität der täglichen Fettzufuhr achten, sondern auch auf eine antioxidative Versorgung und eine geschlechtsspezifisch angepasste Ernährung achten.

Die Forschung zeigt, dass der Stoffwechsel sehr viel komplexer reguliert wird als bislang angenommen und dass eine gesunde Ernährung weit über Kalorien zählt hinausgeht. Es gilt, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zunehmend in Alltag, Ernährungspolitik und Gesundheitswesen zu integrieren, um den wachsenden Herausforderungen der modernen Ernährungsgewohnheiten zu begegnen und die Gesundheit der Bevölkerung nachhaltig zu stärken.