Flamingos gehören zweifellos zu den faszinierendsten Vogelarten der Welt. Ihre charakteristische rosa Färbung, die außergewöhnliche Haltung beim Fressen und ihr eleganter Fußtritt sind weithin bekannt. Weniger bekannt sind jedoch die raffinierten hydrodynamischen Techniken, die diese Vögel nutzen, um in schwierigen Lebensräumen Nahrung zu erbeuten. Moderne Forschung zeigt, dass Flamingos keineswegs passive Filterfresser sind, sondern aktiv Wirbel im Wasser erzeugen, um ihre Beute zu fangen und festzuhalten. Dieser Prozess, bei dem die Tiere durch gezielte Kopf-, Schnabel- und Fußbewegungen sogenannte Wirbelfeldfallen für ihre Beute schaffen, hebt ihre Anpassungsfähigkeit und Effizienz in herausfordernden aquatischen Umgebungen hervor.

Die Entdeckung dieser Mechanismen öffnet nicht nur neue Sichtweisen auf das Verhalten der Flamingos, sondern bietet auch Inspiration für technische Anwendungen in der Partikelfilterung und Umwelttechnik. Flamingos bewohnen Lebensräume, die oft durch stark schlammige, salzhaltige und sogar alkalische Bedingungen gekennzeichnet sind. Trotz dieser schwierigen Voraussetzungen gelingt es ihnen, sich von mikroskopisch kleinen Partikeln, aber vor allem von besonders beweglichen Kleinkrebsen wie Salzkrebschen (Artemia) zu ernähren. Ihr einzigartiger Fressvorgang beruht auf einer Kombination aus morphologischen Besonderheiten und dynamischen Bewegungen, die Flüssigkeiten gezielt bewegen, um die Beute zu sammeln. Im Zentrum ihrer Beute-Erfassung steht der unverwechselbar L-förmige Schnabel der Flamingos.

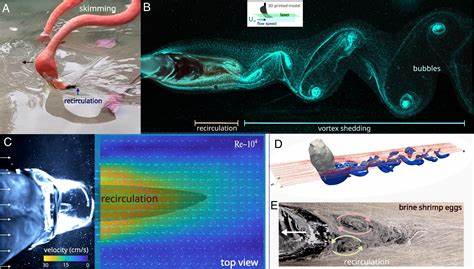

Anders als bei anderen Vögeln ist ihr Schnabel so gestaltet, dass ihn das Tier kopfüber ins Wasser taucht. Dieses Design ist nicht nur für das Filtern von Nahrungsbestandteilen essenziell, sondern ermöglicht auch die Erzeugung komplexer Wasserströmungen und Wirbel, die kleine, agile Organismen gezielt anlocken und festhalten. Die obere Mandibel des Schnabels wirkt dabei wie eine flache Platte, die in Kombination mit der schnellen Kopfbewegung Strömungen mit tornadoähnlichen Wirbeln erzeugt. Diese setzen Sedimente in Bewegung und befördern die Beute vom Boden aufwärts direkt in die Fresszone unter Wasser. Die Geschwindigkeit und Dynamik dieser Kopfbewegung ist beeindruckend: Flamingos ziehen ihren Kopf mit bis zu 40 Zentimeter pro Sekunde zurück, was innerhalb von circa 400 Millisekunden erfolgt.

In dieser Zeit entstehen starke, dreidimensionale Tornado-Wirbel, die Sedimente und kleine Lebewesen vom Gewässerboden aufwirbeln und hinaufwirbeln. Dabei spielen nicht nur Schnabel und Kopf eine Rolle, sondern auch der lange, in einem S geformte Hals, der dieser schnellen Bewegung ermöglicht und präzise steuert. Unabhängige Experimente mit 3D-gedruckten Flamingoschnäbeln bestätigten dieses Phänomen eindrucksvoll. Wenn das modellhafte Schnabelstück aus dem Wasser gezogen wird, entstehen vergleichbare Wirkungen wie bei den lebenden Tieren. Diese künstlichen Modelle zeigen, wie die besondere anatomische Form des Schnabels das Wasser auf eine Weise beeinflusst, die lebende Beutetiere unwiderstehlich anlockt und darin gefangen hält.

Ein weiterer faszinierender Aspekt der Nahrungsaufnahme bei Flamingos ist das sogenannte Schnabelklappern, das rhythmische Öffnen und Schließen der Mandibeln mit Frequenzen um etwa 12 Hertz. Diese schnelle Bewegung führt zu einem asymmetrischen Strömungsmuster, bei dem Wasser entlang des unteren Schnabels nach oben gelenkt wird – mit Geschwindigkeiten von etwa 7 Zentimetern pro Sekunde. Dabei entsteht eine richtungsgewinnende Wasserströmung, die kleine Organismen wie Salzkrebse daran hindert, zu entkommen, und diese stattdessen direkt in den Bereich der Lamellen gelangt, durch welche gefiltert wird. Mechanische Nachbauten der Flamingo-Mandibel demonstrierten, wie diese Bewegung nicht nur eine Wasserströmung erzeugt, sondern auch vortikale Strukturen bildet, die aktiv Partikel und Lebewesen anziehen und in der Nähe des Schnabels halten. In Tests mit Lebendbeute zeigte sich, dass selbst flinke Salzkrebse sich der Strömung nicht entziehen können.

Zudem wurde nachgewiesen, dass die Kombination aus dynamischer Mundbewegung und der Sogwirkung des darunter liegenden Zungenpistons die Fütterungseffizienz deutlich erhöht. Die Füße der Flamingos sind ebenfalls wichtige Akteure in ihrem komplexen Nahrungsaufnahmeprozess. Durch ihre morphologische Anpassung können die Tiere ihren Fuß während des Fressens im flachen Wasser auf ausgeklügelte Weise bewegen. Beim „Stampfen“ spreizen sich die Schwimmhäute zwischen den Zehen beim Abwärtsbewegen, während sie sich beim Hochheben zusammenfalten. Diese Bewegung erzeugt horizontale Wirbel, die Wasser umwälzen und sowohl Sedimente als auch sich bewegende Beutetiere wie Kleinkrebse und Wasserinsekten einsperren.

Forschung mit mechanischen Nachbildungen der Flamingofüße verdeutlicht, wie der Fuß als eine Art beweglicher Propeller wirkt, der in jeder hungrigen Bewegung starke, zusammenhängende wirbelförmige Strukturen schafft. Auf diese Weise wird die Beute in der unmittelbaren Umgebung des Schnabels konzentriert, was die effektive Filterung und Auffangrate signifikant unterstützt. Spezielle numerische Simulationen und Beobachtungen unter Wasser bestätigten, dass die durch die Füße erzeugten Wirbel sowohl beim Auf- als auch beim Abbewegen entstehen, wobei eine asymmetrische Anatomie der Zehen die Strömungen gezielt lenkt. Neben diesen unter Wasser erzeugten Wirbeln haben Rauchung und Kopfhaltung der Flamingos noch weitere hydrodynamische Vorteile, die speziell an der Wasser-Luft-Grenzfläche beim sogenannten Skimming, also dem Abschöpfen von Nahrung vom Wasseroberfläche, beobachtet werden. Flamingos positionieren ihren Schnabel mit gebogenem Ende parallel und in Flussrichtung des oberflächlichen Wasserstroms, was ungewöhnlich ist, da andere filternde Tiere meist gegen die Strömung schwimmen.

Durch Untersuchungen mit Strömungskanälen und 3D-gedruckten Flamingoköpfen wurde herausgefunden, dass die Schnabelform eine sogenannte Kármán-Vortexstraße hinter dem Kopf erzeugt – eine Abfolge von Wirbeln, die in der Hydrodynamik bei runden oder gekrümmten Körpern in Strömung bekannt ist. Diese Wirbel erzeugen eine stabile Rückströmung hinter dem Schnabelende, in der sich Nahrungspartikel und kleine Lebewesen ansammeln und gefangen gehalten werden können. Das L-förmige Profil des Schnabels trägt wesentlich dazu bei, die Beutefalle an der Wasseroberfläche zu errichten und zu nutzen. Die Kombination dieser mechanischen Vorgänge, also das Ansaugen von Wasser mittels der Zunge, das schnappende Öffnen und Schließen des Schnabels, das Stampfen mit den Füßen sowie das gezielte Schaffen von Wirbeln durch Kopf- und Halsbewegungen, macht den Flamingo zu einem äußerst effizienten Jäger trotz seiner scheinbar grazilen Erscheinung. Anders als viele andere Filterfresser sind Flamingos aktive Gestalter ihrer Umweltströme und beeinflussen aktiv die Hydrodynamik ihres Lebensraums, um Beute zu lokalisieren und festhalten zu können.

Die evolutionären Hintergründe dieser Spezialanpassung sind ebenso spannend wie die hydrodynamischen Mechanismen. Flamingos stammen von Vorfahren ab, die einen weniger gebogenen, eher geraden Schnabel besaßen. Im Lauf der Evolution führte die Entwicklung des charakteristischen L-Schnabels zu einer verbesserten Fähigkeit, kleinere und flinkere Beutetiere durch gezielte Strömungsmechanismen zu fangen. Die Hydrodynamik spielte dabei eine Schlüsselrolle, denn die Art und Weise, wie Körperform und Bewegungen das Wasser beeinflussen, bestimmte maßgeblich den Erfolg bei der Nahrungsaufnahme. Noch interessanter ist die Frage, wie sich die Fressweise von Jungtieren mit ihren nahezu geraden Schnäbeln von den erwachsenen Flamingos unterscheidet und ob deren eingeschränkte hydrodynamische Möglichkeiten durch elterliche Fütterung kompensiert werden.

Ebenso bietet die Untersuchung der Dynamik in Gruppen von Flamingos spannende Perspektiven, da kollektive Bewegungen und gemeinsame nutzung der durch einzelne Vögel erzeugten Wirbel potentiell die Jagdstrategie optimieren können. Diese neue Erkenntnis über die aktiven Wirbelerzeugungsmechanismen der Flamingos ist nicht nur für Biologen und Ornithologen relevant, sondern liefert auch wertvolle Anregungen für die Technik. Ingenieure, die an effizienten Systemen zur Partikelsammlung und Wasserfiltration arbeiten, können von den biologischen Prinzipien lernen, die in der Natur seit Jahrtausenden erfolgreich funktionieren. Das Prinzip der selbstinduzierenden Wirbelfeldfallen kann für die Reinigung von Trinkwasser, die Entfernung von Schadstoffen oder für industrielle Filterprozesse Anwendung finden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Flamingos weit mehr sind als elegante Vögel mit leuchtend rotem Gefieder.

Sie sind komplexe, aktive Predatoren, die ihr Umfeld mit Hilfe ausgeklügelter Bewegungsmuster und Morphologien so manipulieren, dass sie selbst in widrigen Lebensbedingungen effizient Nahrung sammeln können. Die Entdeckung der Wirbelstrukturen, die sie induzieren, eröffnet ein neues Kapitel in unserem Verständnis von Ökologie, evolutionärer Biomechanik und Fluiddynamik in der Tierwelt. Zugleich zeigt sie exemplarisch, wie hochentwickelte Anpassungen den Erfolg einer Art über Millionen von Jahren sichern können – und wie viel wir von der Natur noch lernen können.