Das weibliche Gesäß ist seit jeher ein zentrales Thema in Kunst, Mode und Wissenschaft. Es spielt eine wichtige Rolle in der Wahrnehmung von Attraktivität und gilt in vielen Kulturen als ästhetisches Merkmal, das Anziehungskraft vermittelt. Doch was genau zieht die menschlichen Blicke an? Welche Details fesseln die Aufmerksamkeit und wie unterscheiden sich Männer und Frauen in ihrer optischen Beurteilung? Eine aktuelle Eye-Tracking-Studie gibt darauf spannende Antworten und erweitert unser Verständnis von unbewussten visuellen Präferenzen. Die besagte Forschung, veröffentlicht im renommierten Fachjournal Aesthetic Plastic Surgery, nutzte modernste Eye-Tracking-Technologie. Dabei wurden die Augenbewegungen von 67 heterosexuellen Teilnehmern im Alter von 20 bis 59 Jahren analysiert, während sie standardisierte Fotografien von Frauen aus verschiedenen Perspektiven betrachteten.

Die Probanden stammten aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen, überwiegend asiatischer und kaukasischer Herkunft, was zusätzlich kulturübergreifende Erkenntnisse ermöglichte. Ein zentrales Ergebnis der Studie war, dass sowohl Männer als auch Frauen spontan und überwiegend ihre Aufmerksamkeit auf den sogenannten Interglutealspalt, im Volksmund als „Gesäßfalte“ oder „Po-Kerbe“ bekannt, richteten. Diese Region erlangte die längste durchschnittliche Verweildauer im Blickfeld mit etwa 0,87 Sekunden – ein Wert, der im Vergleich zu anderen Bereichen des Gesäßes herausstach. Interessanterweise lag die Aufmerksamkeit für den Interglutealspalt bei Männern mit 0,96 Sekunden etwas höher als bei Frauen, die etwa 0,81 Sekunden verweilten. Diese statistisch signifikanten Differenzen deuten darauf hin, dass Männer das Gesäß an dieser zentralen Stelle intensiver mustern.

Die Untersuchung betrachtete das Gesäß differenziert und definierte zehn Bereiche, die visuell analysiert wurden. Unter diesen Regionen finden sich neben dem Interglutealspalt der obere und untere innere Bereich, der obere und untere äußere Bereich, die Lendenwirbelregion am unteren Rücken, Hüftdelle, Gesäßfalte sowie seitliche Oberschenkelareale. Auffällig war, welchen Stellenwert die unterschiedlichen Partien für Frauen und Männer hatten. Während Frauen ihre Blicke länger auf den oberen äußeren Bereich des Gesäßes, die Lendenwirbelzone und die Gesäßfalte richteten, fesselte bei Männern der sogenannte Hüftdelle-Bereich besonders stark die Aufmerksamkeit. Die Hüftdelle beschreibt dabei die natürliche seitliche Vertiefung direkt unterhalb des Beckenknochens, eine Region, die maßgeblich zur Kontur und Form des Gesäßes beiträgt.

Dass Männer hier eine längere Fixierung zeigten, könnte auf eine spezielle ästhetische Präferenz hinweisen, die mit der Wahrnehmung von Weiblichkeit oder Gesundheit assoziiert ist. Hingegen dienten bei Frauen möglicherweise die stärker sichtbaren Partien wie obere äußere Gesäßareale als Vergleichspunkte oder als Indikatoren für Körperform und Fitness. Neben diesen geschlechtsspezifischen Beobachtungen verriet die Studie auch kulturelle Nuancen. Asiatische Teilnehmer fokussierten sich beispielsweise länger auf die Hüftdelle sowie den unteren inneren Bereich des Gesäßes als ihre kaukasischen Gegenüber. Deren Blicke wanderten wiederum schneller zum Interglutealspalt und zur Hüftdelle, was auf eine unterschiedliche visuelle Bewertungsstrategie hindeutet.

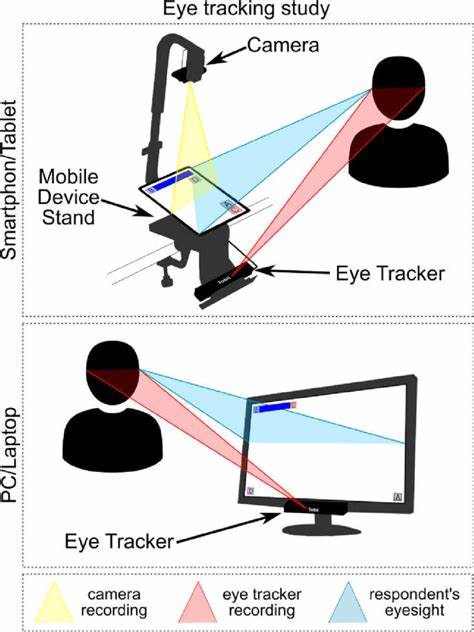

Diese kulturellen Unterschiede könnten durch verschiedene Schönheitsideale, Normen und möglicherweise unterschiedliche Erfahrungen beeinflusst sein. Die Methode, mit der die Studie arbeitete, umfasste präzise Aufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Modelle wurden frontal, schräg und seitlich fotografiert, wodurch die Forscher einen umfassenden Eindruck über die Blickführung gewinnen konnten. Während jedem Bild sechs Sekunden Zeit zur Betrachtung gegeben wurde, erhielten die Teilnehmer zwischendurch kurze Pausen mit weißem Bildschirm, um die Augen zu entspannen. Dank der Technologie wurde die Augenbewegung 60 Mal pro Sekunde erfasst, sodass jede Fixation äußerst detailliert dokumentiert werden konnte.

Die Geschwindigkeit, mit der ein bestimmter Bereich erstmals ins Blickfeld geriet, ist ebenso aufschlussreich. So wurde festgestellt, dass der untere innere Bereich des Gesäßes im Durchschnitt bereits nach etwa 1,47 Sekunden als erstes fokussiert wurde, während der sogenannte „Thigh Gap“ – die Lücke zwischen den Oberschenkeln – mit einer Verzögerung von 2,52 Sekunden später ins Auge fiel. Der „Thigh Gap“ erhielt insgesamt die geringste Aufmerksamkeit, was vermuten lässt, dass dieser Bereich für die ästhetische Bewertung weniger relevant ist. Ein wichtiges Augenmerk der Forschenden lag auf der Frage, ob die Dauer der Fixation zwingend ein Maß für die Attraktivität darstellt. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass längere Blicke keineswegs automatisch ein höheres ästhetisches Gefallen signalisieren müssen.

Stattdessen könnten Neugier, Überraschung oder Unsicherheit eine Rolle spielen – Aspekte, die sich kaum durch bloße Blickdauer klar differenzieren lassen. Aus diesem Grund planen die Wissenschaftler weitere Untersuchungen, in denen Probanden die Bilder auch direkt nach ihrer Attraktivität bewerten sollen, um den Zusammenhang zwischen Blickverhalten und Persönlicher Einschätzung besser zu verstehen. Die praktische Relevanz der Studie erstreckt sich weit über die reine Wissenschaft hinaus. In Zeiten, in denen kosmetische Eingriffe zur Formung und Verschönerung des Gesäßes enorm zunehmen, bietet das Wissen um subtile Wahrnehmungsmechanismen nützliche Orientierung. Sowohl plastische Chirurgen als auch jene, die sich mit Schönheitsidealen beschäftigen, können von der tiefgehenden Analyse hoffen, ihre Ansätze zu optimieren und auf fundierte Erkenntnisse zurückzugreifen.

Die Tatsache, dass die abgebildeten Modelle Unterwäsche trugen – hier speziell einen schwarzen Tanga – könnte das Blickverhalten insofern beeinflusst haben, als dass bestimmte Bereiche besonders hervorgehoben oder verdeckt wurden. Dies ist eine der Limitationen der Studie, die zukünftige Forschungsarbeiten berücksichtigen sollten. Freie Hautflächen, unterschiedliche Kleidungsstücke oder variierende Posen könnten das Ergebnis verändern oder weitere Details sichtbar machen. Die Eye-Tracking-Technologie selbst zeigt, wie moderne digitale Tools neuartige Einblicke in alltägliche und zugleich intime menschliche Wahrnehmungen ermöglichen. Durch die genaue Verfolgung der Augen lässt sich die unbewusste Sehgewohnheit entschlüsseln, ohne dass die Probanden sich erklären oder bewusst ihr Interesse formulieren müssen.

Dieses Forschungsgebiet wächst stetig, da es nicht nur für die Attraktivitätsforschung wichtig ist, sondern auch für Marketing, Design und Psychotherapie. Ein weiterer Diskussionspunkt ist, wie stark der Blick auf das Gesäß durch soziale Normen, Medienbilder und persönliche Erfahrungen geprägt wird. Die gesellschaftliche Betonung bestimmter Körperregionen könnte das visuelle Interesse steuern, ebenso wie evolutionäre Faktoren, die mit Partnerwahl und Gesundheit zusammenhängen. Der Interglutealspalt, als am meisten betrachtete Region, spielt möglicherweise eine Rolle in unbewussten Signalisierungen, deren genaue Erklärung noch offen ist. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede werden ebenfalls mit evolutionspsychologischen Theorien diskutiert.

Männer könnten dazu neigen, visuell stärker auf körperliche Merkmale zu achten, die Fruchtbarkeit und Jugend signalisieren, während Frauen bei der Einschätzung von Attraktivität und Körperform auch andere Kriterien berücksichtigen, etwa Symmetrie oder Muskeltonus in angrenzenden Bereichen wie dem unteren Rücken. Die höheren Fixationszeiten auf die Lendenwirbelregion bei Frauen könnten dieses unterschiedliche Wahrnehmungsmuster unterstreichen. Insgesamt trägt diese Eye-Tracking-Studie entscheidend dazu bei, das komplexe Zusammenspiel zwischen visueller Wahrnehmung, Geschlecht, Kultur und ästhetischer Bewertung besser zu verstehen. Sie eröffnet Raum für weitere Forschungen, die beispielsweise unterschiedliche Altersgruppen, weitere ethnische Herkunftsgruppen oder auch verschiedene sexuelle Orientierungen einbeziehen könnten, um den Horizont der Erkenntnisse zu erweitern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das weibliche Gesäß nicht nur ein Objekt ästhetischer Betrachtung ist, sondern ein komplexes Feld, auf dem sich Wahrnehmung, Biologie und Kultur überschneiden.

Die neuesten wissenschaftlichen Methoden ermöglichen es, die feinen Details dieser Wahrnehmung sichtbar zu machen und die individuellen, oft unbewussten Präferenzen analytisch zu erfassen. Dieses Wissen hat das Potenzial, sowohl die Schönheitsmedizin zu bereichern als auch unser Verständnis von menschlicher Sexualität und sozialer Interaktion zu vertiefen.