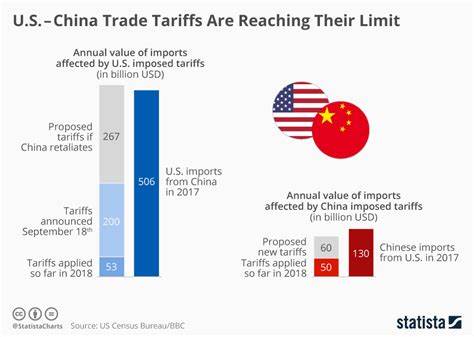

Die aktuellen Entwicklungen im internationalen Handel zeigen, dass die USA trotz jüngster Handelsabkommen mit China und dem Vereinigten Königreich weiterhin mit außergewöhnlich hohen Zöllen auf ihre Importe konfrontiert sind. Laut einem umfassenden Bericht des Yale Budget Lab erreicht der durchschnittliche effektive Zollsatz auf US-Importe 17,8 Prozent – der höchste seit dem Jahr 1934. Diese Zahl verdeutlicht, dass selbst die jüngsten Handelsvereinbarungen nicht ausreichen, um den fundamentalen Trend hin zu höheren Handelsbarrieren umzukehren. Das Jahr 1934 markiert eine Zeit, in der Handelsschranken historisch angestiegen sind, vielfach als Reaktion auf die Große Depression. Dass die aktuelle Zollrate auf einem ähnlichen Niveau liegt, stellt eine außergewöhnliche Dynamik in der amerikanischen Wirtschaftspolitik dar.

Es ist bemerkenswert, dass diese Entwicklung trotz beachtlicher diplomatischer Fortschritte mit wichtigen Handelspartnern anhält. Die Verhandlungen mit China und dem Vereinigten Königreich führten zwar zu Zollsenkungen, doch verbleiben die Gesamtzölle weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Ein zentrales Element dieses Phänomens sind die weitreichenden Zölle, die während der Amtszeit von Präsident Donald Trump eingeführt wurden. Insbesondere die umfassenden Zölle auf chinesische Waren, die zeitweise bis zu 145 Prozent erreichten, wurden auf ein Gesamtlevel von etwa 30 Prozent für einen Zeitraum von 90 Tagen gesenkt. Für amerikanische Exporte nach China wurde die Zollhöhe von bis zu 125 Prozent auf 10 Prozent reduziert.

Trotz dieser deutlichen Reduzierungen bleiben die Zollsätze im Vergleich zu historischen Standards weiterhin verhältnismäßig hoch. Darüber hinaus umfasst die US-Zollpolitik weiterhin eine breite Palette von Abgaben, die auf zahlreiche Länder und Produkte angewandt werden. Ein fester 10-Prozent-Zoll auf nahezu alle Handelspartner der USA ist in Kraft und schließt Maßnahmen gegen deutsche, mexikanische und kanadische Importe mit ein, speziell im Bereich Stahl, Aluminium und Automobile. Diese diversen und produktbezogenen Zölle wirken sich insgesamt in einer hohen durchschnittlichen Zolllast auf amerikanische Importe aus. Für US-Verbraucher bedeutet dies signifikante Mehrkosten.

Das Yale Budget Lab schätzt, dass die gegenwärtige Zollpolitik die durchschnittliche amerikanische Haushaltsausgabe kurzfristig um etwa 2.800 US-Dollar verteuert. Während ein exakter Zeitraum dieser Schätzung nicht näher definiert wird, fällt auf, dass diese zusätzlichen Kosten die Kaufkraft und das Konsumverhalten der Haushalte deutlich strapazieren. Verbraucher und Unternehmen sehen sich folglich gezwungen, ihr Einkaufs- und Beschaffungsverhalten zu ändern, um den gestiegenen Preisen zu begegnen. Die jüngsten Handelsabkommen konnten nur begrenzte Erleichterungen bringen.

Das Abkommen mit dem Vereinigten Königreich beispielsweise setzt einen einheitlichen Zollsatz von 10 Prozent fest, reduziert jedoch die bisherigen Zölle auf 25 Prozent für die ersten 100.000 importierten britischen Autos. Dieses Zugeständnis wird von Experten als begrenzt wirkungsvoll angesehen, da es den durchschnittlichen effektiven Zollsatz kaum beeinflusst und vor allem nur für spezifische Warenbereiche gilt. Die Allokation von Zöllen auf die Verhandlungen mit China weist eine größere Dynamik auf. Die kurzfristige Reduzierung der chinesischen Zölle von mindestens 145 Prozent auf 30 Prozent kann als bedeutender Schritt interpretiert werden, auch wenn sie temporär auf 90 Tage begrenzt ist.

Ein solcher Schritt signalisiert einerseits die Bereitschaft beider Seiten, Handelskonflikte zumindest partiell zu entschärfen. Andererseits bleibt es ungewiss, wie nachhaltig diese Reduzierungen sein werden, insbesondere angesichts der komplexen geopolitischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Die Auswirkungen der hohen Zölle unterscheiden sich erheblich zwischen verschiedenen Wirtschaftssektoren und haben weitreichende Folgen für die globale Handelslandschaft. Ein höherer Zollsatz wirkt sich nicht nur auf die Kosten von Endprodukten aus, sondern beeinflusst auch die Lieferketten und die Produktionstiefe in den USA. Unternehmen sind gezwungen, ihre Beschaffungsstrategien zu überdenken und teilweise intraindustrielle Verlagerungen vorzunehmen, um Tarifbelastungen zu umgehen.

Dies kann zu einer Umstrukturierung der industriellen Basis führen und in manchen Fällen auch internationale Investitionsentscheidungen beeinflussen. Ökonomen weisen darauf hin, dass Verbraucher tendenziell Ersatzprodukte kaufen oder ihre Nachfrage anpassen, um die höheren Preise infolge der Zölle zu umgehen. Dieser sogenannte Substitutionseffekt trägt laut Yale Budget Lab dazu bei, den durchschnittlichen effektiven Zollsatz unter Berücksichtigung von Kaufverhaltenseffekten auf rund 16,4 Prozent zu senken. Trotzdem bleibt dieser Wert historisch hoch und zeigt, dass die neuen Handelsabkommen nur minimale Entlastung bringen. Handelsbarrieren dieser Größenordnung bergen zudem Risiken für das Vertrauen und die Stabilität der internationalen Wirtschaftsordnung.

Die verhärteten Zollstrukturen signalisieren eine Rückkehr zu protektionistischen Maßnahmen, die in der Vergangenheit zu Handelskonflikten und wirtschaftlichen Turbulenzen geführt haben. Obwohl derzeitige Maßnahmen zu signifikanten Angebotsverknappungen oder massiven Handelsstreitigkeiten führen könnten, wächst die Unsicherheit für Marktteilnehmer, die auf klare und berechenbare Rahmenbedingungen angewiesen sind. Die langfristigen Konsequenzen der anhaltend hohen Zölle auf US-Importe und die internationalen Reaktionen darauf sind noch unklar. Eine Fortsetzung der aktuellen Zöllpolitik könnte negative Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit sowohl amerikanischer Unternehmen als auch ihrer Handelspartner haben. Dies könnte das Wirtschaftswachstum hemmen und globalen Handel langfristig schwächen.