Ein überzeugendes README ist das Aushängeschild eines jeden Softwareprojekts. Es ist oft der erste Kontaktpunkt für Nutzer und potenzielle Mitwirkende und kann maßgeblich darüber entscheiden, ob dein Projekt Erfolg hat oder im Schatten anderer Repositories verschwindet. Gerade für Entwickler, die wenig Zeit investieren möchten, um den Einstieg zu finden, ist ein gut gestaltetes README unverzichtbar. Doch wie schreibt man ein solches Dokument, das nicht nur informativ, sondern auch motivierend und benutzerfreundlich ist? In der Praxis zeigt sich, dass viele Projekte die Bedeutung eines detaillierten und klar formulierten README unterschätzen. Oftmals wird es erst spät oder gar nach der Fertigstellung des Projekts geschrieben, was zu einer unübersichtlichen, lückenhaften Dokumentation und damit zu verpassten Chancen bei der Nutzerbindung und Community-Bildung führt.

Dabei ist gerade das frühe Verfassen eines READMEs aus Sicht der Entwickler ein kluger Schritt. Es hilft, die Projektziele zu konkretisieren und den Prozess von Anfang an zielgerichtet zu gestalten. Ein bewährter Ansatz ist es, das README bereits zu Beginn der Entwicklung zu erstellen. Dies wirkt sich positiv auf die Ausrichtung des Projekts aus, da klar definiert wird, welche Funktionalitäten benötigt werden und wie diese umgesetzt werden sollen. Dadurch dient das README nicht nur als Nutzerdokumentation, sondern auch als Leitfaden für die Programmierung selbst.

Der Prozess wird somit effizienter und durchdachter. Der bekannte Entwickler Tom Preston-Werner, einer der Mitbegründer von GitHub, hat in seinem Blog eindrucksvoll beschrieben, wie wichtig es ist, die README-Datei als zentrales Dokument zu betrachten und frühzeitig anzulegen. Seine Erfahrungen zeigen, dass ein gutes README die Entwicklung maßgeblich unterstützt. Für ein gelungenes README ist eine klare und verständliche Sprache essenziell. Vermeide Fachjargon und komplizierte Ausdrücke, sofern sie nicht zwingend notwendig sind.

Ziel ist es, dass sowohl erfahrene Entwickler als auch Einsteiger sofort verstehen, worum es in deinem Projekt geht und wie man es nutzen kann. Ein einfaches, nachvollziehbares Wording fördert die Nutzerfreundlichkeit und senkt die Hemmschwelle für erste Interaktionen. Die Struktur eines READMEs sollte logisch aufgebaut sein, sodass man schnell die wichtigsten Informationen findet. Am Anfang steht idealerweise eine prägnante Beschreibung des Projekts, die auf den ersten Blick den Zweck und den Mehrwert vermittelt. Viele Entwickler entscheiden sich hier für einen kurzen, einprägsamen Abschnitt, in dem die Hauptfunktionalität erläutert wird und das Problem, das das Projekt lösen möchte, klar umrissen wird.

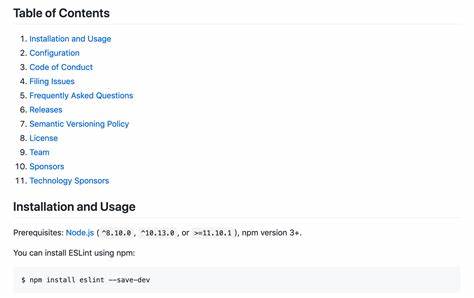

Im Anschluss ist es sinnvoll, eine Anleitung zur Nutzung anzufügen. Diese sollte Schritt für Schritt erklären, wie das Projekt installiert, eingerichtet und ausgeführt wird. Hilfreich ist es, sowohl einfache Szenarien zu beschreiben als auch weiterführende Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Nutzer schätzen klare Erläuterungen, die sie mit minimalem Aufwand zum gewünschten Ergebnis führen. Es ist ratsam, Beispiele aus der Praxis einzubauen, da sie den Einstieg erheblich erleichtern.

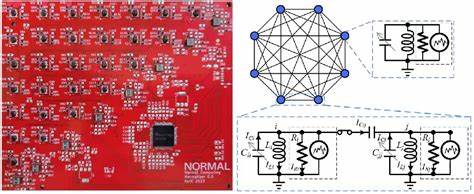

Ein Aspekt, der oft vernachlässigt wird, sind Hinweise zur Entwicklungsumgebung und zum Beitrag für Entwickler, die am Projekt mitarbeiten möchten. Eine genaue Beschreibung, wie man das Repository klont, welche Abhängigkeiten installiert werden müssen und wie der Entwicklungsprozess abläuft, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass andere Entwickler sich aktiv einbringen. Klare Regeln für Pull Requests, Code-Qualität und Testverfahren leisten einen wichtigen Beitrag zur Gemeinschaftsbildung und zum langfristigen Erfolg des Projekts. Visuelle Elemente können ein README außerdem aufwerten und zugänglicher machen. Ein eingebundenes Video oder animierte GIFs demonstrieren die Anwendung in Aktion und vermitteln einen besseren Eindruck als reine Textbeschreibungen.

Screenshots sind besonders bei Projekten mit Benutzeroberflächen unverzichtbar, da sie sofort zeigen, wie die Software aussieht und funktioniert. Solche Medien steigern die Attraktivität der Seite und laden zum Ausprobieren ein. Darüber hinaus empfehlen sich sogenannte Badges, kleine Statusanzeigen, die z. B. die aktuelle Version, den Build-Status, die Testabdeckung oder die Lizenz offenlegen.

Diese visuellen Indikatoren sorgen für Transparenz und steigern das Vertrauen in das Projekt. Sie signalisieren Professionalität und beschleunigen die Orientierung vor allem bei größeren Projekten. Einen weiteren Einblick bieten Methoden wie die „Working Backwards“-Strategie, inspiriert von Amazon, bei der zuerst die Leserorientierung im Vordergrund steht. Das bedeutet, die Dokumentation wird zunächst aus Sicht der Anwender und Beitragenden gestaltet. Darauf aufbauend wird die Entwicklung angepasst, um den Dokumentationsanforderungen gerecht zu werden.

Eine interaktive Umsetzung dieser Strategie hat sich als effizient erwiesen und führt zu aussagekräftigen, nutzerzentrierten README-Dateien. Um den Einstieg für Außenstehende möglichst einfach zu gestalten, haben einige Entwickler die Methode angewandt, die Dokumentation von Nicht-Programmierern testen zu lassen. Dabei wird zum Beispiel jemand ohne technische Vorkenntnisse gebeten, dem README zu folgen und die Software zu installieren oder zu benutzen. Fehler oder Stolpersteine in der Dokumentation werden so schnell sichtbar und können vor Veröffentlichung korrigiert werden. Dieser Ansatz fördert den Fokus auf Klarheit und Benutzerfreundlichkeit.

Neben schriftlicher Dokumentation gibt es auch Tools, die das Erlebnis auf der Kommandozeile aufwerten. Programme wie asciinema erlauben es, Terminal-Sessions aufzuzeichnen und als Wiedergabe ins README einzubinden. Solche Mitmach-Demonstrationen veranschaulichen Abläufe anschaulich und machen das Projekt für Nutzer greifbarer. Ebenso sollte nicht auf die interne Struktur des Repositorys vergessen werden. Eine sinnvolle Ordner- und Dateiorganisation erleichtert langfristig sowohl die Arbeit im Team als auch die Pflege der Dokumentation.

Die wichtigsten Dateien und Ressourcen sollten leicht auffindbar sein und logisch benannt werden. Dies vermindert Reibungsverluste und verbessert die Nutzererfahrung. Da Suchmaschinen maßgeblich zur Auffindbarkeit von Projekten beitragen, empfiehlt es sich außerdem, geeignete Tags dem Repository hinzuzufügen. Diese erhöhen die Sichtbarkeit und erleichtern Interessierten, die auf der Suche nach bestimmten Technologien oder Anwendungsbereichen sind, das Auffinden deines Projekts. Durch clevere Schlagworte kann die Reichweite signifikant gesteigert werden.

Nicht zuletzt spielt die Aktualität eine große Rolle. Ein veraltetes README wirkt schnell langweilig und kann Nutzer abschrecken. Regelmäßige Updates sind notwendig, um Neuerungen im Projekt zu dokumentieren, Bugs zu melden oder Anwenderfragen vorzubeugen. Ein lebendiges README signalisiert, dass das Projekt gepflegt und ernst genommen wird. Abschließend lässt sich sagen, dass ein außergewöhnliches README weit über eine einfache Gebrauchsanweisung hinausgeht.

Es sollte einladend, informativ und praktisch sein, um die Nutzer zu begeistern. Der Fokus liegt auf verständlicher Kommunikation, anschaulichen Beispielen und einer Ladehemmung für Entwickler und Anwender. Wer diese Faktoren berücksichtigt, legt den Grundstein für ein erfolgreiches und lebendiges Open-Source-Projekt.

![The Zen of Polymorphism [video]](/images/EFC21392-CBDB-4063-8B7F-CEE2D3E837BF)