In der schnelllebigen Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) stehen wir an einem Wendepunkt, der mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert. Mit grandiosen Versprechungen über bahnbrechende Technologien, erfolgreiche Expansionen und revolutionäre Produkte, die schon bald unseren Alltag bestimmen sollen, setzt OpenAI eine Agenda, die gleichermaßen ehrgeizig wie riskant wirkt. Doch hinter all den Schlagzeilen verbirgt sich eine komplexe Realität, die skeptische Betrachtung und kritisches Nachfragen erfordert. Die Vorhaben von OpenAI für die nächsten Jahre sind beeindruckend formuliert. Beispielsweise wird erwartet, dass 2026 das Stargate-Datenzentrum in Texas voll funktionsfähig sein wird – mit einer Kapazität von bis zu 400.

000 NVIDIA GB200-GPUs. Gleichzeitig soll eine zweite Anlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten entstehen. Parallel plant OpenAI, sich stärker in der Hardwareentwicklung zu positionieren, unter anderem durch die eigenhändige Produktion eines kundenspezifischen Chips in Zusammenarbeit mit Broadcom. Darüber hinaus sorgte die Übernahme des von Jony Ive gegründeten Startups Io für Aufsehen, denn diese Transaktion signalisiert eine Verschiebung von rein softwareorientierten KI-Anwendungen hin zu innovativen Endverbrauchergeräten. Doch der Schein trügt.

Die Realität der Datenzentren zeigt sich als eine logistische und technische Mammutaufgabe. Konstruktion, Stromversorgung, Kühlung, Sicherheitsstandards und vor allem das Ineinandergreifen zahlreicher komplexer Systeme erfordern mehr Zeit und Ressourcen, als Oberflächlichkeitsbetrachtungen suggerieren. Dass OpenAI und seine Partner vor einer kaum respektablen Herausforderung stehen, scheint offensichtlich, wenn berücksichtigt wird, dass Crusoe, ein wesentlicher Partner bei der Infrastrukturentwicklung, bislang keinerlei Erfahrung mit dem Bau von KI-Datenzentren vorweisen kann. Ähnlich gibt es Bedenken bezüglich der notwendigen langfristigen Stromversorgung und des Zusammenspiels zwischen OpenAI, Oracle und internationalen Investoren wie SoftBank, deren finanzielle Mittel bereits strapaziert sind. Die bereits laufenden Debatten über die Übernahme von Io und die Rolle von Jony Ive verdeutlichen zudem eine weitere Facette der aktuellen Situation.

Ive, der früher für spektakuläres Design bei Apple verantwortlich war, hat seit seinem Ausstieg im Jahr 2019 kaum Hardwareprojekte realisiert, die tatsächlich den Markt erreicht hätten. Seine Rolle bei OpenAI bleibt zudem unklar. Während vermutet wird, dass er als Chefdesigner neue, wegweisende Geräte entwerfen soll, gibt es keine handfesten Details über Funktion, Design oder Marktstrategie solcher Produkte. Analysten wie Ming-Chi Kuo werden häufig zitiert, geben allerdings häufig nur spekulative Einschätzungen ab. Es scheint, als ob viele Berichterstattungen die Hoffnungen in Ive und Altman stärker befeuern wollen, als eine nüchterne Realität vermuten lässt.

Dabei gerät die Kernfrage in den Hintergrund: Wie realistisch ist es, dass OpenAI das vermeintliche Ziel erreicht, innerhalb kürzester Zeit 100 Millionen Einheiten eines neuen AI-basierten Endgeräts zu produzieren und zu verkaufen? Historisch betrachtet sind solche Marktdurchdringungen extrem selten und meist verbunden mit etablierten Herstellern und bewährten Produkten. Apple benötigte Jahre, um die iPhone-Verkäufe auf vergleichbare Zahlen zu bringen. Andere Technologieunternehmen scheiterten bei Versuchen, den sogenannten "dritten Kerngerätetyp" neben Smartphone und Laptop zu etablieren – ein Status, der Tablets nur bedingt erreichen konnten. Gerade bei neuartigen AI-Hardwarelösungen, die ohne Display auskommen und Teil eines Screen-Free-Konzepts sein sollen, gibt es keine bewährten Erfolgsrezepte. Der Wandel hin zu Geräten, die Nutzern weniger aufdringlich begegnen und ihre Umgebung ‚verstehen‘, klingt ansprechend, bleibt aber theoretisch und technisch herausfordernd.

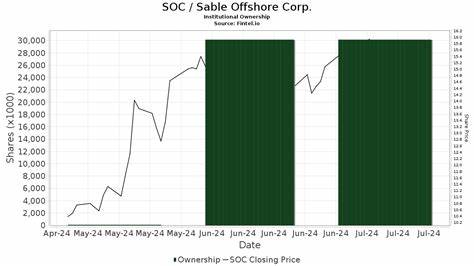

Die Forderung nach Multimodalität, also der Verarbeitung von visuellen und auditiven Inputs, bringt neben der Komplexität der Software enorme Anforderungen an die Sensorik, Energieeffizienz und Privatsphäre mit sich. Ein Gerät, das so klein ist, dass es problemlos in die Hosentasche passt, kann kaum eine vollumfängliche Wahrnehmung seiner Umgebung leisten, ohne die Nutzbarkeit einzuschränken oder die Erwartungen zu enttäuschen. Darüber hinaus haben die Mechanismen finanzieller Abhängigkeiten und Investitionen Einfluss auf die strategische Ausrichtung von OpenAI. Die zunehmende Verschuldung, komplizierte Beteiligungsverhältnisse und die Erwartung von Renditen steigern den Druck auf Führungsebene und können zu überstürzten Entscheidungen führen. Die geplante Umwandlung von OpenAI in eine gewinnorientierte Gesellschaft und die damit verbundene Auswirkung auf die Eigenkapitalrunde 2024 verdeutlichen, wie fragil das aktuelle Ökosystem ist.

Dieser komplexe Mix aus überambitionierten Plänen, finanziellen Verwerfungen, unklaren Produktvisionen und einer mediengetriebenen Hysterie sorgt für eine Herausforderung für Branchenkenner, Medien und Konsumenten gleichermaßen. Es gibt eine klare Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung, angetrieben durch PR-Kampagnen und hoffnungsvolle Prognosen, und der nüchternen Analyse der momentanen Faktenlage. Dabei sollte das Ziel sein, Investoren, Nutzer und Beobachter aufzuklären, statt sie mit spekulativen Versprechen in Sicherheit zu wiegen. Die Geschichte der Technologiebranche lehrt, dass Innovation Zeit, Ressourcen und beharrliche Arbeit benötigt. Die Entwicklung von Hardware gilt als besonders schwierig, da sie vielfache Entwicklungszyklen, Qualitätssicherungen, Fertigungskapazitäten und schließlich eine funktionierende Vertriebskette voraussetzt.

Ein Erfolgsprodukt entsteht selten über Nacht oder auf dem Rücken von Marketingversprechen, sondern durch iterative Verbesserung, gezieltes Engineering und fundierte Nutzerforschung. In Anbetracht dessen steht OpenAI mit der Kombination von Jony Ive als Designchef und Sam Altman an der Spitze einer Organisation, die zwar in der KI-Forschung Maßstäbe gesetzt hat, jedoch vor der Herausforderung steht, diese Errungenschaften in nachhaltige, profitabel vermarktbare Hardwareprodukte zu überführen. Das Wagnis ist enorm, die Risiken hoch. Die technischen und logistischen Herausforderungen der geplanten datenintensiven Infrastruktur, gepaart mit einem ehrgeizigen Hardwareprojekt ohne bisher sichtbare Resultate, werfen signifikante Zweifel an der Realisierbarkeit der gesteckten Ziele auf. Die mediale Einordnung, die oft zwischen Bewunderung und Naivität schwankt, könnte mehr kritische Tiefe und faktische Einordnung gebrauchen.