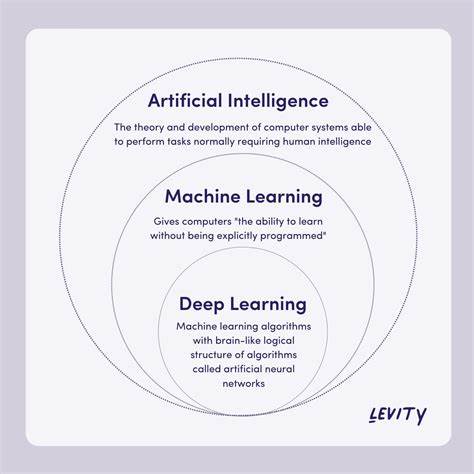

Im Zeitalter der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz erlebt die Menschheit eine tiefgreifende Transformation ihrer kognitiven Fähigkeiten. Besonders die generative KI, bekannt durch Werkzeuge wie ChatGPT, öffnet Türen zu einer bislang ungeahnten Symbiose zwischen menschlichem Denken und maschineller Unterstützung. Anders als viele befürchten, dass neue Technologien unser Denken schwächen könnten, ergibt sich bei genauer Betrachtung ein weitaus komplexeres und faszinierenderes Bild: Der Mensch erweitert sich mit diesen Werkzeugen zu einer hybriden Denkmaschine – einer Verschmelzung biologistischer Fähigkeiten mit digitalen Ressourcen. Historisch betrachtet ist unser Gehirn nie isoliert gewesen. Schon immer wurden Werkzeuge, Medien und Umweltstrukturen genutzt, um Denkprozesse zu unterstützen.

Von den ersten Steinwerkzeugen, über die Erfindung der Schrift bis hin zu gedruckten Büchern und Notizzetteln – all diese Hilfsmittel fungierten als externe Speicher und Denkverlängerungen, die unser Gehirn entlasteten und neue Denkformen ermöglichten. In diesem Kontext ist generative KI nichts anderes als die neueste Stufe eines seit Jahrtausenden existierenden Prozesses: die Erweiterung unseres Geistes über die biologische Hülle hinaus. Trotz der Chancen bestehen berechtigte Sorgen. Manche fürchten, dass der Einsatz von KI das menschliche Kreativpotenzial erstickt, das Lernen behindert oder uns zu passiven Konsumenten von vorgefertigten Inhalten macht. Ähnlich wie früher beim Übergang von mündlicher zu schriftlicher Kultur befürchtete man, durch externe Speichertechnologien die natürliche Gedächtnisleistung zu verlieren.

Doch die Kulturgeschichte zeigt, dass solche Transformationen letztlich zu neuen, dominanteren Denkweisen führten. Das Gedächtnis wurde nicht überflüssig, sondern es änderte seine Funktion und wurde intelligent durch externe Medien ergänzt. Aktuelle wissenschaftliche Studien vergleichen den Einfluss digitaler Helfer auf unsere kognitive Leistung und zeigen, dass zunehmendes Vertrauen in externe Systeme zu einer Überschätzung des eigenen Wissens führen kann. Menschen meinen zum Beispiel, bessere interne Kenntnisse zu haben, wenn sie wissen, dass Informationen einfach abrufbar sind. Gleichzeitig ermöglicht genau dieses Vertrauen die Konzentration auf komplexere Aufgaben, da einfache Suchvorgänge ausgelagert werden.

Das Gehirn wird so Teil eines größeren Ökosystems, bei dem es gezielt entscheidet, wann intern gearbeitet und wann externe Tools genutzt werden. Eine neue Form der kognitiven Arbeitsteilung entsteht, bei der das Zusammenspiel von Gehirn, Körper und digitalem Umfeld essenziell für optimale Leistung ist. Besonderes Potenzial entfaltet generative KI durch ihre Fähigkeit, auf Basis großer Datenmengen kreative Inhalte zu produzieren – seien es Texte, Bilder oder musikalische Kompositionen. Diese Werkzeuge verändern die Art, wie wir Probleme angehen und neue Projekte entwickeln. Sie fungieren nicht als reine Blackbox, sondern als Partner in einem iterativen Prozess, in dem menschliche Ideen durch KI-Erkenntnisse bereichert, hinterfragt und neu kombiniert werden.

Studien aus unterschiedlichsten Bereichen wie Spielen, Kunst, Wissenschaft und Medizin zeigen, dass die Zusammenarbeit mit KI zu innovativeren Ergebnissen führt als ein isoliertes menschliches Denken. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die Forschungsarbeit mit der Go-KI, bei der menschliche Spieler nach Einführung der KI-gesteuerten Strategien eine höhere Kreativität entwickelten. Die KI zeigte mögliche Zugkombinationen, die über traditionelle Denkweisen hinausgingen, und ermöglichte es den Spielern, völlig neue Spielfelder zu erkunden. Dieses Phänomen lässt sich auf andere kreative und akademische Felder übertragen: Wenn KI uns hilft, eingefahrene Denkansätze zu überwinden, eröffnet sie eine neue Ära kultureller Evolution und kreativer Synergien. Nichtsdestotrotz birgt die zunehmende Abhängigkeit von KI auch Risiken.

Die Gefahr einer Monokultur in der Forschung, bei der bestimmte Methoden oder Theorien durch massiven KI-Einsatz zementiert werden, könnte die Entstehung neuer, alternativer Denkformen erschweren. Ebenso stellen Fehlinformationen, unseriöse Inhalte und algorithmische Verzerrungen Herausforderungen dar, die ein kritisches und bewussteres Nutzungsverhalten erforderlich machen. Daher gewinnt die Ausbildung von Meta-Kognitionsfähigkeiten – also das Wissen über das eigene Wissen und dessen Grenzen – an Bedeutung. Die Fähigkeit, KI-generierte Inhalte zuverlässig zu bewerten und entsprechend einzuordnen, wird eine zentrale Kompetenz in Bildung und Beruf. Technologische Fortschritte treiben zudem die Entwicklung personalisierter KI-Systeme voran, die individuell auf den Nutzer und seine Bedürfnisse abgestimmt sind.

Solche „persönlichen KI-Assistenten“ lernen kontinuierlich aus Interaktionen, unterstützen in spezifischen Aufgabenbereichen und können zu vertrauten Partnern im alltäglichen Denken und Planen werden. Im Idealfall formen sich diese Systeme über Jahre zu einer Art digitaler Erweiterung der eigenen Persönlichkeit, die rund um die Uhr verfügbar ist und den Nutzer in seinen Projekten begleitet. Dabei verschwimmt die Grenze zwischen biologischem Geist und technischem Begleiter immer weiter – die „erweiterte Person“ entsteht. Bildung muss sich an diese Veränderungen anpassen. Neben fachlichem Wissen stehen zukünftig verstärkt Fähigkeiten wie kritisches Denken, der Umgang mit Unsicherheit und die Kunst der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit KI-Systemen im Mittelpunkt.

Auch das Lernen, wie Prompting – also die gezielte Formulierung von Anfragen an KI – effektiv gestaltet wird, wird eine Schlüsselkompetenz. Nur so kann der Mensch die Chancen der generativen KI optimal nutzen und mögliche negative Effekte minimieren. Zur Sicherung eines gesunden Gleichgewichts zwischen Nutzung und kritischer Prüfung etablieren sich zunehmend „kognitive Hygiene“-Praktiken. Der bewusste Umgang mit digitalen Informationen, das Erkennen von Verzerrungen und das Bewahren eines wachen, reflektierten Geistes sollen sowohl individuell als auch gesellschaftlich gefördert werden. Frühzeitige Sensibilisierung insbesondere jüngerer Generationen rund um digitale Kompetenzen ist essenziell, um sie auf die Herausforderungen und Möglichkeiten der kognitiv erweiterten Welt vorzubereiten.

Zudem erfordert die gesellschaftliche Integration von KI eine klare rechtliche und ethische Rahmensetzung. Fragen zu geistigem Eigentum, Verantwortung für KI-generierte Inhalte und die Verteilung von Vorteilen und Risiken müssen gemeinsam debattiert und geregelt werden. Nur mit einer solchen sozialen Infrastruktur kann das volle Potenzial der Hybridintelligenz entfaltet werden, ohne dass Einzelne oder Gruppen benachteiligt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung hin zu hybriden Denkprozessen mit generativer KI nicht das Ende menschlicher Kreativität markiert, sondern vielmehr eine Erweiterung und Vertiefung des menschlichen Geistes ermöglicht. Die Angst vor geistiger Verarmung durch Technik übersieht oft die Tatsache, dass wir als „natürliche Cyborgs“ seit jeher Werkzeuge und Medien nutzen, um kognitive Grenzen zu überschreiten.