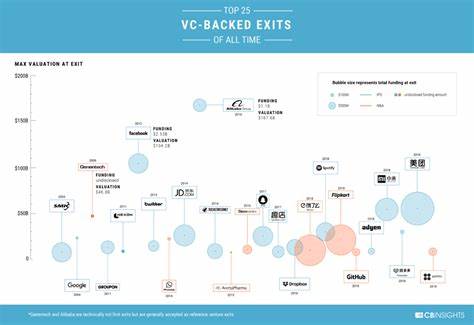

Im digitalen Zeitalter, in dem Künstliche Intelligenz immer mehr an Relevanz gewinnt, galt Builder.ai lange als eines der vielversprechendsten Start-ups auf dem KI-Markt. Mit einer Bewertung von 1,5 Milliarden US-Dollar und einem Investitionsvolumen von etwa 455 Millionen US-Dollar, das auch Microsoft einschloss, schien das Londoner Unternehmen an der Spitze der Innovation im Bereich der Softwareentwicklung und App-Erstellung zu stehen. Besonders präsentierte sich Builder.ai mit seiner als revolutionär beworbenen Anwendung „Natasha“, die angeblich in der Lage sein sollte, Anwendungen vollautomatisch mit Hilfe einer neuronalen Netzwerktechnologie zu erstellen.

Doch die Realität hinter diesem Hype entpuppt sich als völlig anders und führt das Unternehmen nun in die Insolvenz. Der Fall wirft nicht nur die Frage auf, wie viel echte KI in der Softwarebranche tatsächlich zum Einsatz kommt, sondern auch, wie finanzielle und ethische Transparenz aussehen muss, um Vertrauen in Zukunftstechnologien zu gewährleisten. Builder.ai präsentierte sich als Pionier in einem Geschäftsfeld, das für viele Unternehmen und Investoren äußerst attraktiv ist: die automatische Generierung von Anwendungen und Software durch KI. Die Idee dahinter war, kostspielige und zeitraubende Entwicklungsprozesse durch die Automatisierung zu ersetzen oder zumindest stark zu vereinfachen.

Die angebliche Technologie konnte dabei angeblich komplexen Code generieren und funktionierende Apps in deutlich kürzerer Zeit als herkömmliche Entwicklerteams produzieren. Diese Versprechen sorgten für hohe Erwartungen, hohe Investitionen und eine schnelle Expansion des Unternehmens. Doch Untersuchungen zeigten, dass hinter dem Vorhang der vermeintlichen KI nicht selten ein großes Team von über 700 indischen Ingenieuren stand, die das Gros der Arbeit manuell erledigten. Die Enthüllung, dass ein Großteil der Programmierarbeit von menschlichen Fachkräften erbracht wurde, widerspricht allen bisherigen Werbe- und Marketingaussagen von Builder.ai.

Kunden und Investoren wurden somit Jahre lang über die tatsächlichen Abläufe getäuscht. Gerade in einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz in den Fokus der weltweiten Tech-Szene rückt, zerstört ein solcher Vertrauensbruch mehr als nur den Ruf eines einzelnen Unternehmens. Es stellt auch die Glaubwürdigkeit ganzer KI-Versprechen und Geschäftsmodelle infrage. Darüber hinaus zeigt der Fall, wie leicht die Grenzen zwischen echter Innovation und ausgeklügeltem Marketing verwischen können – besonders wenn komplexe Technologien wie neuronale Netzwerke als Erklärung verwendet werden. Neben der Täuschung hinsichtlich der Technologie wurde Builder.

ai auch der Manipulation von Finanzdaten verdächtigt. Medienberichte, darunter eine detaillierte Untersuchung von Bloomberg, brachten zutage, dass das Unternehmen zusammen mit VerSe, einem indischen Social-Media-Startup, über mehrere Jahre hinweg Rechnungen manipulierte, um die Umsatzzahlen künstlich aufzublähen. Solche Praktiken gefährden nicht nur die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, sondern werfen auch gravierende ethische Fragen auf. Die Partnerschaft zwischen Builder.ai und VerSe wirkt in diesem Kontext besonders kritisch, da sie von VerSe-Mitgründer Umang Bedi vehement bestritten wurde.

Die Debatte um diese Vorwürfe führt zu breiteren Diskussionen über die Transparenz von Start-ups und deren Umgang mit Investitionen und öffentlichen Geldern. Das Scheitern von Builder.ai hat weitreichende Konsequenzen für die KI-Industrie insgesamt. Es macht klar, dass Investoren und Kunden zukünftig noch genauer hinschauen müssen – und das nicht nur auf technologische Versprechen, sondern auch auf die tatsächlichen internen Strukturen und Abläufe. Die Abhängigkeit von menschlicher Arbeitsleistung, wenn sie nicht transparent kommuniziert wird, kann zu großen Enttäuschungen führen.

Im Bereich der Softwareentwicklung lässt sich zudem erkennen, dass es auch 2025 noch keine vollständige Automatisierung durch KI gibt und dass menschliche Entwickler unverzichtbar bleiben. Dieser Umstand sollte keinesfalls verschwiegen, sondern vielmehr ehrlich offenbart werden, um unrealistische Erwartungen zu vermeiden. Der Fall Builder.ai ist exemplarisch für ein grundlegendes Problem in der heutigen Technologiebranche, nämlich den Spagat zwischen Innovationsdruck und ethischer Verantwortung. Unternehmen fühlen sich oft gezwungen, ihre Produkte als revolutionär oder disruptiv zu vermarkten, was in der Praxis nicht immer der Wahrheit entspricht.

Solche Fehlinformationen gefährden das Vertrauen in Start-ups und führen dazu, dass echte Fortschritte zu langsam von Investoren honoriert werden. Es ist essenziell, dass der Markt lernfähig bleibt und eine Kultur der Offenheit und Ehrlichkeit etabliert wird. Dies ist für die nachhaltige Entwicklung von Künstlicher Intelligenz genauso wichtig wie für die Förderung technologischer Innovationen. Auch die Rolle von Microsoft als bedeutendem Geldgeber und Unterstützer von Builder.ai wird nach diesen Enthüllungen kritisch betrachtet.

Die Beteiligung eines globalen Technologieriesen wie Microsoft unterstreicht die Tragweite der Ereignisse. Es entstand der Eindruck, dass auch große und bekannte Unternehmen nicht immun gegen gefährliche Fehleinschätzungen oder Täuschungen sind. Gleichzeitig zeigt es die Komplexität von Investitionen in Zukunftstechnologien, die sich oft in einem Graubereich zwischen visionären Ideen und realen Umsetzungen bewegen. Für Microsoft dürfte dieser Vorfall eine Mahnung sein, genauer hinzusehen und Risikobewertungen bei der Förderung junger Technologiefirmen noch differenzierter und gründlicher vorzunehmen. Darüber hinaus regt der Builder.

ai-Skandal die Diskussion über die Zukunft der Künstlichen Intelligenz an: Während viele Fortschritte und beeindruckende Demonstrationen von KI-Systemen sichtbar sind, zeigt sich, dass viele praktische Anwendungen nach wie vor menschliche Expertise benötigen. Die Illusion vollkommen autonomer, selbstlernender Systeme darf nicht die Realität verschleiern, in der Tausende Entwickler hinter den Kulissen tagtäglich die eigentliche Arbeit leisten. Diese Dynamik belastet nicht nur die beteiligten Mitarbeiter, sondern beeinflusst auch den Markt, da die Preise und Erwartungen auf Basis übertriebener KI-Hoffnungen verzerrt sind. Zusammenfassend erinnert der Zusammenbruch von Builder.ai die Tech-Branche, Investoren und Kunden daran, dass technologische Innovation immer mit kritischer Prüfung und verantwortungsvoller Kommunikation einhergehen muss.

![HTML Might Be All You Need [video]](/images/D4F71677-3A7B-4015-A80C-062CA51B2EEB)