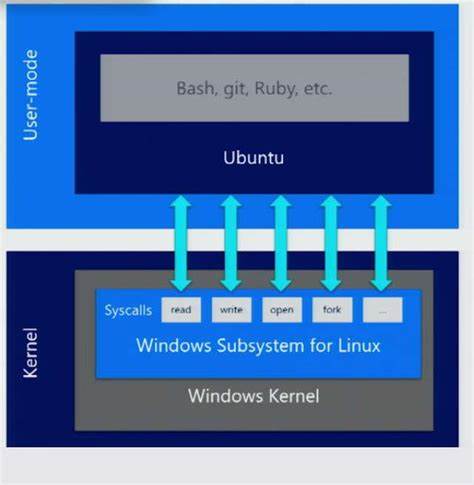

Das Windows Subsystem for Linux (WSL) hat seit seiner Einführung im Jahr 2016 eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Ursprünglich eingeführt, um Linux-Umgebungen innerhalb von Windows ohne die Notwendigkeit virtueller Maschinen zugänglich zu machen, verkörpert WSL heute eine Brücke zwischen zwei Welten, die lange Zeit eher getrennt waren. Am 19. Mai 2025 wurde ein weiterer bedeutender Meilenstein erreicht: WSL ist nun offiziell Open Source. Diese Entscheidung öffnet den Quellcode für die Entwickler-Community weltweit und bietet neue Möglichkeiten zur Mitgestaltung und Weiterentwicklung des Projekts direkt auf GitHub.

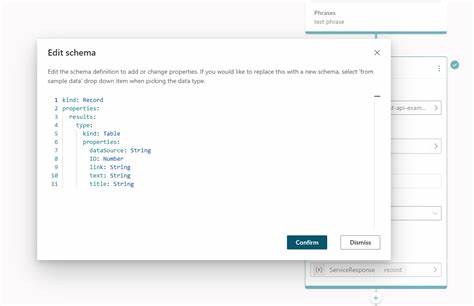

Für viele stellte sich von Anfang an die Frage, ob Microsoft dieses beliebte Tool als Open Source freigeben würde. Nach mehrjährigen Vorbereitungen und intensiver Arbeit ist es nun Realität – das Ergebnis eines engagierten Teams und einer enthusiastischen Gemeinschaft von Nutzern und Entwicklern. WSL fungiert als eine Art Übersetzer und Kompatibilitätsschicht, die es Windows-Nutzern ermöglicht, Linux-Befehle und -Software direkt auszuführen. Dabei existieren zwei Hauptvarianten: WSL 1 und WSL 2. WSL 1 arbeitet mit einem Windows-internen Kernel-Emulator namens lxcore.

sys, der Systemaufrufe von Linux in Windows übersetzt. Diese Methode wurde bei der Einführung von WSL verwendet, ist aber hinsichtlich Kompatibilität und Leistung limitiert. WSL 2 hingegen setzt auf eine vollständige Linux-Kernel-Integration in einer leichtgewichtigen virtuellen Maschine. Diese Variante bietet bessere Kompatibilität mit der Linux-Software und eine höhere Leistung, insbesondere bei I/O-intensive Anwendungen. Durch die Freigabe des Quellcodes können nun auch Entwickler gemeinsam an Verbesserungen, Fehlerbehebungen und neuen Funktionen in beiden Versionen mitwirken.

Der Open-Source-Release von WSL betrifft vor allem den Quellcode, der bisher im geschlossenen Windows-Codebestandteil verborgen war. Dazu zählen unter anderem das Kommandozeilen-Interface (wsl.exe, wslconfig.exe, wslg.exe), der WSL-Service (wslservice.

exe) und verschiedene Linux-Daemonen und Init-Prozesse, die innerhalb der WSL 2 VM laufen. Außerdem ist die Implementierung des Plan9-Dateisystem-Protokolls, das den Zugriff und die gemeinsame Nutzung von Linux-Dateien in Windows ermöglicht, nun offen zugänglich. Diese Architektur ermöglicht die reibungslose und effiziente Integration von Linux-Systemfunktionen mit der Windows-Benutzeroberfläche. Wer tiefer in die Funktionsweise der einzelnen Komponenten eintauchen möchte, findet auf der dedizierten Webseite wsl.dev eine umfassende Dokumentation und weiterführende Informationen.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass nicht alle Teile von WSL offengelegt wurden. Der Kernel-Treiber von WSL 1 (lxcore.sys) und bestimmte Komponenten, die die Dateisystemumleitung (beispielsweise p9rdr.sys und p9np.dll) unter Windows regeln, sind weiterhin proprietär und fest in das Windows-Image integriert.

Dennoch umfasst die jetzige Open-Source-Freigabe eine Vielzahl von maßgeblichen Codebestandteilen, die den Kern der Subsystem-Funktionalität darstellen. Dies erleichtert nicht nur Transparenz und gemeinschaftliche Weiterentwicklung, sondern kann auch die Innovationsgeschwindigkeit erhöhen und die Sicherheit durch eine breitere Prüfung des Codes verbessern. Der Weg zur Open-Source-Freigabe war ein längerer Prozess, der eng mit der Evolution von WSL verbunden war. Die ursprüngliche Version, die 2016 mit dem Windows 10 Anniversary Update debutierte, war auf eng integrierte Windows-Komponenten angewiesen und war Teil des Betriebssystem-Images. Mit der Vorstellung von WSL 2 im Jahr 2019 wurde der Linux-Kernel direkt in Windows integriert, was die Kompatibilität dramatisch verbesserte.

2021 erfolgte ein entscheidender Schritt mit der Abkopplung von WSL als separater Paket aus dem Windows-Installationsmedium. Dadurch konnte WSL schneller und eigenständiger weiterentwickelt werden, unabhängig von den Windows-Release-Zyklen. Diese Trennung führte zur Veröffentlichung der WSL-Version 0.47.1 im Microsoft Store, zunächst exklusiv für Windows 11 Nutzer und als Vorschauversion.

Die positive Resonanz und stetige Weiterentwicklung führten dazu, dass WSL im November 2022 mit Version 1.0.0 offiziell stabil und auch für Windows 10 Geräte freigegeben wurde. Das letztliche Ziel ist die vollständige Verlagerung aller Nutzer auf diese moderne, unabhängig gepflegte Variante. Ein besonders wichtiges Update lieferte Windows 11 mit dem 24H2-Build, das standardmäßig die neue WSL-Pakete statt der in Windows integrierten Version verwendet.

Parallel dazu blieb das Kommandozeilenwerkzeug wsl.exe jedoch in Windows erhalten, um Nutzern den nahtlosen Übergang durch die automatische Installation der neusten Pakete zu ermöglichen. Die aktuelle Versionszählung, WSL 2.5.7, zeigt die rege Weiterentwicklung mit zahlreichen Releases und Verbesserungen in den letzten Jahren.

Diese ständige Entwicklung wäre ohne die aktive Community nicht denkbar gewesen. Bereits vor der Open-Source-Freigabe wurden vielfältige Beiträge aufgebaut: Nutzer teilten ihre Erfahrungen, meldeten Fehler und gaben Feedback zu neuen Funktionen. Manche Entwickler konnten sogar inoffizielle Patches und Erweiterungen einbringen, ohne direkten Zugriff auf den WSL-Code zu haben. Die Öffnung des Quellcodes markiert eine neue Etappe, die viele Chancen für eine engere Zusammenarbeit zwischen Microsoft und der weltweiten Open-Source-Community eröffnet. Die Möglichkeit, direkt am Quellcode mitzuarbeiten, kann die Innovationskraft steigern, neue Ideen schneller in die Plattform integrieren und die allgemeine Entwicklung dynamischer gestalten.

Darüber hinaus signalisiert die Open-Source-Freigabe von WSL auch Microsofts klare Absicht, das Ökosystem um Linux und Open-Source-Technologien in Windows weiter zu stärken. Mit bereits zuvor freigegebenen Projekten wie dem WSLg, das grafische Linux-Anwendungen über Wayland und X-Server unterstützt, und dem Linux-Kernel, der als Kernstück von WSL 2 dient, vervollständigt sich das Mosaik rund um die Integration von Linux in Windows. Die Nutzer profitieren von besserer Leistung, höherer Kompatibilität und einer größeren Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten. Entwickler können komplexe Linux-Tools, Datenbanken oder komplette Entwicklungsumgebungen in Windows betreiben, ohne Dual-Boots oder separate Maschinen verwenden zu müssen. Für Unternehmen und professionelle Anwender ergeben sich durch die Open-Source-Freigabe ebenfalls Vorteile.

Die Transparenz des Codes ermöglicht eine intensivere Prüfung und Vertrauensbildung bei sicherheitskritischen Anwendungen. Gleichzeitig können Firmen spezifische Anpassungen vornehmen oder eigene Funktionen einbringen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Flexibilität steigt, indem sowohl Windows- als auch Linux-Anwendungen vermehrt Hand in Hand arbeiten. Die DevOps- und Cloud-Strategien vieler Unternehmen profitieren von einer einheitlicheren und flexibleren Infrastruktur. Wer sich nun näher mit dem WSL-Projekt beschäftigen möchte, dem steht der offizielle Microsoft-WSL-Github-Repository offen.

Dort können Entwickler Fehler melden, Bugfixes vorschlagen oder aktiv am Quellcode mitarbeiten. Begleitet wird das Projekt von umfangreicher Dokumentation, Anleitungen und einer aktiven Community, die den Einstieg und das Lernen erleichtert. Die Offenheit fördert zudem eine verstärkte Innovation und die schnelle Adoption neuer Trends und Technologien im Linux-Umfeld. Zusammenfassend stellt die Open-Source-Freigabe des Windows Subsystem for Linux einen bedeutenden Schritt hin zu mehr Offenheit, Interoperabilität und gemeinschaftlicher Entwicklung dar. Mit der Veröffentlichung sind die Werkzeuge und Quellen für eine breite Öffentlichkeit zugänglich, was den Austausch und die Weiterentwicklung beschleunigt.

Gleichzeitig unterstützt Microsoft die Vision eines modernen, flexiblen Betriebssystems, das Linux- und Windows-Welten eng miteinander verbindet und nativ harmonisieren lässt. Für Entwickler, Unternehmen und Endanwender eröffnen sich damit vielfältige neue Möglichkeiten, die Arbeitsweise mit Betriebssystemen und Tools neu zu denken. Das Windows Subsystem for Linux ist nicht nur ein technisches Werkzeug, sondern ein Zeichen des Wandels in der Softwareentwicklung und Betriebssystemintegration.

![Computation Isn't Consciousness: The Chinese Room Experiment [video]](/images/280B87E9-9AED-48EC-90F9-FFCFFEE6EABC)