Patente spielen eine zentrale Rolle beim Schutz technischer Innovationen und ermöglichen es Erfindern, ihre kreativen Ideen vor unbefugter Nutzung zu bewahren. Doch für viele, die zum ersten Mal mit Patenten in Berührung kommen, stellt die Anspruchssektion eines Patents eine der komplexesten und am häufigsten missverstandenen Komponenten dar. Das Verständnis der Patentansprüche ist jedoch entscheidend, um den Umfang des Schutzrechts zu erfassen und geeignete Strategien für die Durchsetzung oder Verteidigung von Patenten zu entwickeln. Patentansprüche sind das Herzstück jeder Patentanmeldung. Sie definieren präzise, welcher Teil der Erfindung durch das Patent geschützt wird.

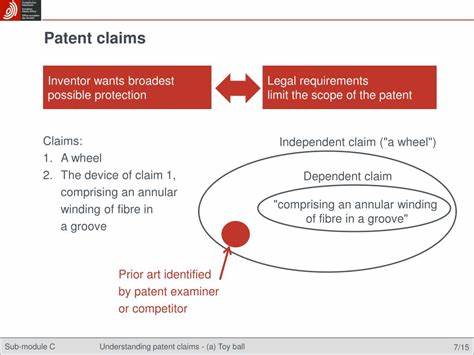

Nach der offiziellen Patentanmeldung erscheinen die Ansprüche meistens am Ende des Dokuments und beginnen oft mit Formulierungen wie „Ich beanspruche“ oder „Wir beanspruchen“. Diese Abschnitte unterscheiden sich von den übrigen Teilen der Patentanmeldung, da sie nicht nur die Erfindung beschreiben, sondern auch rechtlich festlegen, was nach der Erteilung geschützt ist. Ein entscheidendes Merkmal von Patentansprüchen ist ihre Einteilung in unabhängige und abhängige Ansprüche. Ein unabhängiger Anspruch steht für sich allein und beschreibt die grundlegende Erfindung ohne Bezugnahme auf andere Ansprüche. Er dient als Ausgangspunkt für den Schutzumfang und stellt oft die breiteste Definition der Erfindung dar.

Abhängige Ansprüche hingegen beziehen sich auf einen vorhergehenden unabhängigen Anspruch oder einen anderen abhängigen Anspruch und fügen zusätzliche Merkmale oder Einschränkungen hinzu. Dadurch sind sie spezifischer und nutzen die Beschreibung des übergeordneten Anspruchs, um einen enger gefassten Schutzbereich zu definieren. Zur Veranschaulichung kann man sich eine Patentanmeldung vorstellen, die einen Herstellungsprozess für Ziegel beschreibt. Der erste unabhängige Anspruch könnte allgemein einen Ziegelherstellungsprozess mit den Schritten des Packens einer Tonzusammensetzung und anschließenden Erhitzens formulieren. Abhängige Ansprüche könnten dann besondere Varianten umfassen, etwa den Einsatz von Kaolin im Ton, die Beimischung von Kalk oder das Erhitzen auf mindestens 1000 Grad Celsius.

Solche zusätzlichen Spezifizierungen schaffen eine Reihe von Abstufungen im Schutzumfang, die unterschiedliche künftige Anwendungen abdecken. Für Erfinder besteht oftmals die Sorge, dass durch spezifische abhängige Ansprüche das Patent zu eng gefasst wird und Konkurrenten, die leichte Abweichungen nutzen, nicht erfasst werden. Zum Beispiel könnte sich eine Firma entscheiden, anstelle von Kaolin einen anderen Ton zu verwenden, sodass der spezifische Anspruch mit Kaolin nicht verletzt wird. Doch hier liegt die Stärke der unabhängigen Ansprüche: Wenn ein unabhängiger Anspruch die grundlegenden Verfahrensschritte ausreichend allgemein beschreibt, deckt er im Idealfall auch solche Variationen ab und kann so eine breitere Schutzwirkung entfalten. Die Einbindung vieler abhängiger Ansprüche dient einerseits der Differenzierung gegenüber dem Stand der Technik, der bei der Patentanmeldung geprüft wird, und andererseits der Absicherung gegen rechtliche Angriffe.

Sobald ein Patent erteilt ist, genießen die Ansprüche eine sogenannte Vermutung der Gültigkeit, doch Dritte, die sich durch das Patent in ihrer Geschäftstätigkeit eingeschränkt fühlen, investieren häufig große Summen, um das Patent anzufechten. Dabei werden gezielt nach vorherigem Stand der Technik gesucht, der der Erfindung zu nahekommt und die Gültigkeit der Ansprüche gefährden kann. In einem solchen Szenario können abhängige Ansprüche als sogenannte „Fallback-Positionen“ von großer Bedeutung sein. Selbst wenn der breite unabhängige Anspruch wegen vorhandener Vorveröffentlichungen oder ähnlichen Verfahren als ungültig eingestuft wird, können die enger gefassten abhängigen Ansprüche weiterhin Bestand haben, wenn sie Merkmale enthalten, die neu und erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik sind. So können sie zum Beispiel einen modifizierten Temperaturbereich oder zusätzliche Bearbeitungsschritte enthalten, deren Kombination nicht im Stand der Technik offenbart ist.

Die sorgfältige Ausgestaltung von Ansprüchen ist also eine Balance zwischen Breite und Spezifizität. Zu breite Ansprüche können aufgrund vorhandener Technologien zurückgewiesen oder später für ungültig erklärt werden. Sehr enge Ansprüche bieten zwar einen stärkeren Schutz, können aber im Markt zu geringerer Durchsetzungskraft führen, da Konkurrenten leichter alternative Lösungen entwickeln können, die nicht exakt in den Schutzbereich fallen. Im praktischen Patentprozess kann es zudem sein, dass der Patentprüfer zu Beginn breitere Ansprüche ablehnt, wenn er sie für nicht neu oder erfinderisch hält. In diesem Fall müssen dann abhängig von der Prüfungsstrategie schrittweise engere Ansprüche formuliert oder aufrechterhalten werden, bis eine akzeptable Formulierung gefunden wird.

Die Möglichkeit, später während der Prüfung oder selbst nach Patenterteilung Ansprüche zu ändern oder neue abhängig Ansprüche hinzuzufügen, bietet Flexibilität, jedoch auch Herausforderungen bei der strategischen Planung. Für Unternehmen und Einzelpersonen, die Schutzrechte für ihre Innovationen anstreben, ist das Verständnis der Patentansprüche somit unverzichtbar. Nicht nur bei der Anmeldung, sondern auch bei der Überwachung potenzieller Wettbewerber und bei der Durchsetzung eigener Rechte sind Kenntnisse über den Anspruchsaufbau und die rechtlichen Auswirkungen entscheidend. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die genaue Analyse der Ansprüche bei der Bewertung von Patentportfolios oder bei Lizenzverhandlungen. Welcher Anspruch ist tatsächlich relevant und bietet den stärksten Schutz? Welche Abgrenzungen sind sinnvoll und wo könnten Angreifer Ansatzpunkte finden, um die Wirkung zu umgehen? Dies sind Fragen, denen sich Unternehmen regelmäßig stellen müssen, wenn sie in Forschung und Entwicklung investieren und ihre geistigen Schutzrechte optimal nutzen wollen.

Schließlich sind auch technologische Entwicklungen und rechtliche Rahmenbedingungen ständig im Wandel. Neue Gesetze, Gerichtsurteile und internationale Abkommen beeinflussen, wie Patentansprüche formuliert und interpretiert werden. Entsprechend sollte die Anfertigung von Patentansprüchen stets von erfahrenen Patentanwälten begleitet werden, die sowohl die technischen als auch die rechtlichen Feinheiten kennen. Zusammengefasst sind Patentansprüche das Herzstück des Patentschutzes. Sie bestimmen die Grenzen des geschützten technischen Gebiets und legen fest, wer das Recht zur Nutzung oder kommerziellen Verwertung der Erfindung besitzt.

Durch die Kombination von unabhängigen und abhängigen Ansprüchen kann ein ausgewogenes Schutzspektrum abgebildet werden, das sowohl breite Abdeckung als auch Absicherung gegen Angriffe bietet. Für Erfinder, Unternehmer und Juristen ist das genaue Verständnis der Anspruchsstruktur daher unerlässlich, um den Wert von Patenten voll auszuschöpfen und die eigene Innovationskraft erfolgreich zu schützen.