Seit der Entstehung des Homo sapiens vor etwa 200.000 bis 300.000 Jahren hat sich die genetische Grundlage des Menschen kaum verändert. Über 99,9 Prozent unseres Erbgutes sind untereinander identisch, während die restlichen 0,1 Prozent die genetische Vielfalt und den evolutionären Wandel innerhalb unserer Spezies repräsentieren. In dieser beinahe unveränderten biologischen Konstitution manifestiert sich das Erbe unserer Vorfahren.

Doch trotz dieser genetischen Beständigkeit haben wir gelernt, unsere Umwelt zu formen und soziale Strukturen zu etablieren, die unser Überleben sichern. Unsere «Biologische Verfassung» stellt das Fundament für das menschliche Verhalten, die kognitiven Fähigkeiten und die kulturellen Institutionen dar, die den Kern unserer Zivilisation ausmachen. Doch mit dem Fortschritt in der Biotechnologie öffnet sich eine neue Tür. Die Möglichkeit, genetische Prädispositionen gezielt zu verändern, wirft fundamentale Fragen über das Wesen des Menschen und die zukünftige Gestalt unserer Gesellschaft auf. Die Angst vor biologischen Experimenten am Menschen ist keineswegs neu.

Schon Mary Shelleys Frankenstein aus dem frühen 19. Jahrhundert thematisiert die Spannungen zwischen menschlichem Ehrgeiz, wissenschaftlichem Fortschritt und ethischen Grenzen. Victor Frankensteins Erschaffung eines künstlichen Lebenswesens symbolisiert den Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach Kontrolle über die Natur und dem Schrecken vor den ungeahnten Konsequenzen. Diese Erzählung hat bis heute nichts an Relevanz eingebüßt. Im Gegenteil, die aktuellen Entwicklungen in der Genom-Editierung, insbesondere durch Technologien wie CRISPR, wecken ähnliche Sehnsüchte wie Ängste in der Gesellschaft.

Sie stellen unser Verständnis von natürlicher Evolution und menschlicher Natur infrage. Ein Hauptgrund für die Zurückhaltung gegenüber menschlicher genetischer Veränderung liegt in der jahrhundertelangen kulturellen und ethischen Prägung. Das Tabu „Spiele nicht Gott“ ist tief verwurzelt und wird durch die brutalen Verirrungen des Eugenikprogramms im 20. Jahrhundert verstärkt. Solche historischen Fehler haben nachhaltige Auswirkungen auf die Wahrnehmung von genetischer Intervention und führen zu einer breiten Skepsis in Frage sensibler Eingriffe in die menschliche Keimbahn.

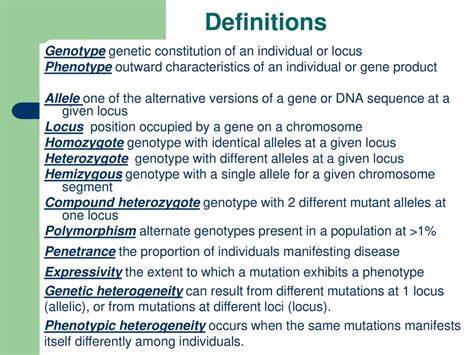

Dennoch ändert sich die öffentliche Meinung zusehends. Untersuchungen zeigen, dass die Gesellschaft zunehmend offen ist für die Nutzung genetischer Werkzeuge, um das Risiko schwerer Erbkrankheiten zu minimieren. Global betrachtet variieren Regulierungen und Einstellungen signifikant, was in einer Ära geopolitischer Spannungen und technologischer Wettbewerbe besonders relevant ist. Forschungsergebnisse aus der Verhaltensgenetik geben tiefgehende Einblicke in die Rolle von Genen für die menschliche Individualität. Studien von Wissenschaftlern wie Robert Plomin haben gezeigt, dass genetische Faktoren signifikanten Einfluss auf Intelligenz, Persönlichkeit und die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen haben.

Der Grad dieser genetischen Steuerung variiert im Lebensverlauf und interagiert komplex mit Umweltfaktoren. Dabei wird das klassische Konzept von „Natur versus Erziehung“ zunehmend durch eine vernetzte Sichtweise abgelöst, in der Gene und Umwelt sich wechselseitig bedingen und beeinflussen. Diese Erkenntnisse eröffnen eine differenzierte Perspektive auf menschliches Verhalten und erlauben ein tieferes Verständnis unserer biologischen Wurzeln. Die Geschichte der menschlichen Evolution zeigt, dass selektive Drücke auf kognitive Fähigkeiten und soziale Verhaltensweisen über Jahrtausende gewirkt haben. Insbesondere die Entwicklung von höheren Hirnfunktionen, neuronaler Plastizität sowie spezialisierter kognitiver Prozesse hat Homo sapiens befähigt, komplexe soziale Strukturen und Kulturen zu schaffen.

Dennoch ist die genetische Grundlage dieser Eigenschaften seit Beginn der Landwirtschaftsschicht relativ stabil geblieben. Bis zum Beginn der industriellen Revolution beeinflussten vor allem Faktoren wie Kindersterblichkeit und Immunstärke die Reproduktionsfitness. Erst in jüngerer Vergangenheit konnten verbesserte Lebensbedingungen die evolutionären Selektionsmechanismen verändern, aber die genetischen Anpassungen auf diese neuartigen Umstände sind bisher kaum spürbar. Die Möglichkeit, durch moderne Gentechnologie die genetische Verfassung des Menschen gezielt zu verändern, stellt eine paradigmatische Verschiebung dar. Das natürliche, langsame Prinzip der Mutation und Selektion wird durch bewusste, intentionale Evolution ergänzt.

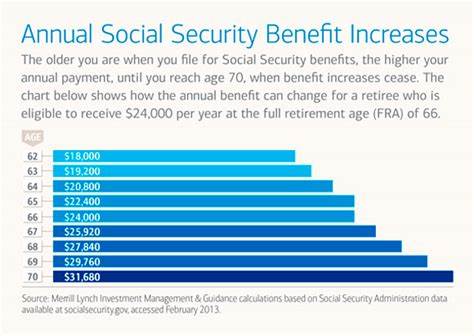

Die Folgen sind weitreichend – sowohl in biomedizinischer als auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Die Aussicht, erblich bedingte Krankheiten zum Verschwinden zu bringen oder kognitive und emotionale Fähigkeiten zu erweitern, birgt enormen Fortschrittspotenzial. Andererseits drohen Gefahren wie soziale Spaltung, Ungleichheit und ethische Kontroversen, wenn genetische Modifikationen in einer unregulierten oder unverantwortlichen Art und Weise vorgenommen werden. Ein zentrales Risiko ist die Gefahr einer zu engen Definition von wünschenswerten Eigenschaften. Wenn Gesellschaften bestimmte genetische Merkmale als ideal ansehen und fördern, könnte dies zur Ausgrenzung und Marginalisierung anderer führen.

Biologische und kulturelle Vielfalt sind zugleich Quelle und Basis eines lebendigen sozialen Miteinanders. Eine „ästhetische“ oder „ideologische“ Engstirnigkeit könnte breite gesellschaftliche Spannungen erzeugen und die Errungenschaften pluralistischer Kulturen gefährden. Darüber hinaus ist die Interaktion zwischen genetischen Anlagen und sozialen Umwelten komplex und nicht vollständig vorhersehbar. Unzulängliche Modelle für genetisch basierte Veränderungen könnten zu unerwarteten Phänotypen führen oder soziale Mobilität erstarren lassen. Die zunehmende Zugänglichkeit gentechnischer Methoden bringt zudem Herausforderungen für den Schutz der Privatsphäre, der Rechte des Individuums und für gesellschaftliche Gerechtigkeit mit sich.

Im Extremfall könnte eine genetisch basierte Segregation gesellschaftliche Spaltungen vertiefen und neue Formen von Diskriminierung hervorbringen. Trotz dieser Risiken birgt die Anwendung genetischer Technologien auch die Chance, die psychologischen Grundlagen gesellschaftlicher Stabilität zu verbessern. Werte wie Mitgefühl, Impulskontrolle und epistemische Bescheidenheit sind Basis für kooperative, widerstandsfähige Gemeinschaften. Durch zielgerichtete genetische Optimierungen könnten diese Fähigkeiten nicht nur erhalten, sondern ausgebaut werden. Der Gedanke, dass sich durch neurologische Selbstverbesserung die Koordination auf allen Ebenen – vom familiären Umfeld bis zur globalen Zusammenarbeit – verbessert, eröffnet faszinierende Horizonte für eine Gesellschaft, die besser auf die Herausforderungen des 21.

Jahrhunderts vorbereitet ist. Ein bedeutender Unterschied zu anderen Formen der Technologie besteht darin, dass genetische Modifikationen, insbesondere neurale Verbesserungen, die menschliche Agentur bewahren und sogar erweitern können. Die Erweiterung unseres geistigen Potenzials muss demnach nicht eine Entfremdung vom Menschlichen bedeuten, sondern vielmehr eine Stärkung dessen, was uns als Menschen ausmacht. Solche Veränderungen könnten eine Symbiose aus biologischer Natur und kultureller Entwicklung ermöglichen, in der das Individuum sowohl autonom als auch gemeinschaftlich vernetzter wird. Die moderne biotechnologische Revolution steht damit an der Schwelle zu einer Ära, in der biologische und politische Verfassungen stärker miteinander verschränkt sind.

Evolution wird nicht mehr als passiver, langwieriger Prozess erlebt, sondern als gestaltbares System. Institutionen sind nicht extern und unabhängig, sie sind Erweiterungen unserer kognitiven Fähigkeiten und können durch genetisch fundierte Veränderungen nachhaltig verbessert werden. Gleichzeitig erfordert dieser Wandel eine enorme Verantwortung, um evolutionäre Kurzsichtigkeit – also das Unvermögen, längerfristige und übergeordnete Zusammenhänge zu erfassen – zu vermeiden. Es stellt sich die grundlegende Frage, wie Gesellschaften den Übergang hin zu einer durch biologische Gestaltung veränderten Zukunft ethisch und politisch organisieren können. Global divergierende Regulierungen und kulturelle Einstellungen zu genetischer Veränderung sowie die daraus resultierende geopolitische Dynamik verlangen ein koordiniertes, reflektiertes Handeln.

Versäumnisse in Governance könnten nicht nur biologische und soziale Ungleichheiten verschärfen, sondern auch fundamentale Spaltungen in unserem moralischen Verständnis hervorrufen. Im Endeffekt ist die genetische Verfassung des Menschen kein starres Schicksal, sondern ein formbares Potenzial. Die Forschung zeigt, dass Veränderungen in der biologischen Grundlage menschlichen Verhaltens möglich sind – wenn auch mit Rücksicht auf Komplexität und Vielfalt. Indem wir unser „Wetware“ gezielt verbessern, könnten wir gesellschaftliche Institutionen und menschliche Verfassungen nachhaltiger, intelligenter und empathischer gestalten. Vielleicht liegt darin der Schlüssel, um die Grenzen eines jahrtausendealten menschlichen Zustand zu überwinden und eine neue Welt zu erschaffen, die sowohl die Errungenschaften unserer biologischen Evolution als auch die Errungenschaften unserer kulturellen Entwicklung vereint.

Tim Lantins Analyse eröffnet damit einen weiten Bogen vom Ursprung menschlicher Natur bis hin zu den verantwortungsvollen Entscheidungen, die uns heute und in Zukunft erwarten. Es ist ein Aufruf zur Wachsamkeit, Reflexion und zu mutigen, ethisch fundierten Innovationen, um das volle Potential des Menschen in einer komplexen und sich rapide verändernden Welt zu entfalten.