Die menschliche Wahrnehmung ist ein komplexes Zusammenspiel von sensorischen Eindrücken und motorischen Aktionen. Besonders auffällig ist diese Verbindung im visuellen System, wo Augenbewegungen aktiv die Aufnahme von Informationen steuern. Unter diesen Bewegungen nehmen die sogenannten Sakkaden eine besondere Rolle ein: Sie sind die schnellsten und häufigsten motorischen Aktionen des Menschen und ermöglichen es, den Blick ruckartig von einem Punkt zum nächsten zu lenken. Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die Prinzipien der Gesetzmäßigkeiten – insbesondere der kinematischen Parameter dieser Augenbewegungen – direkt mit den Grenzen der Wahrnehmung von Hochgeschwindigkeitsreizen verbunden sind. Sakkadische Augenbewegungen erfolgen ungefähr zehntausend Mal pro Stunde und zeigen eine charakteristische Beziehung zwischen ihrer Amplitude, Geschwindigkeit und Dauer, die als Hauptsequenz bekannt ist.

Diese Hauptsequenz beschreibt, dass größere Augenbewegungen mit einer höheren Spitzengeschwindigkeit und einer längeren Dauer einhergehen. Während einer Sakkade bewegt sich das Bild auf der Netzhaut extrem schnell, doch paradoxerweise nehmen wir diese Ereignisse als kaum bewusst wahr. Dieses Phänomen wird als sakkadische Ausblendung bezeichnet und ist eine der faszinierendsten Eigenarten des visuellen Systems. Die Forschung zur Verbindung zwischen Augenbewegungen und Wahrnehmung geht über die bloße Beschreibung dieser Ausblendung hinaus. Es stellt sich die Frage, inwieweit die gesetzmäßige Kinematik der Sakkaden die Grenze definiert, ab welcher Bewegung der Netzhaut nicht mehr bewusst wahrgenommen werden kann.

Dazu wurde eine Reihe von Experimenten durchgeführt, in denen sehr schnell bewegende visuelle Reize – unter verschiedenen Gesichtspunkten wie Geschwindigkeit, Bewegungsweite und Bewegungspfad – präsentiert wurden, während Probanden aufgefordert wurden, bestimmte Wahrnehmungsaufgaben zu erfüllen. Ein zentrales Ergebnis dieser Untersuchungen ist, dass die Sichtbarkeit dieser schnell bewegenden Stimuli proportional zu den Bewegungsparametern der Sakkaden ist. Genauer gesagt, hängt die Möglichkeit, die Bewegung bewusst wahrzunehmen, nicht nur von der absoluten Geschwindigkeit der Reize ab, sondern von deren Verhältnis zur erwarteten Spitzengeschwindigkeit einer Sakkade mit vergleichbarer Amplitude. Damit folgt die Wahrnehmungsgrenze einer eigenen „Hauptsequenz“ im Sinne der visuellen Verarbeitung – sie skaliert gesetzmäßig mit der Amplitude, Geschwindigkeit und Dauer der Bewegung, ähnlich wie es bei den Augenbewegungen selbst der Fall ist. In psychophysikalischen Tests konnten Teilnehmer bei langsameren Geschwindigkeiten die Bewegungsrichtung der Stimuli zuverlässig erkennen, während bei höheren Geschwindigkeiten eine klare Diskrepanz zwischen physikalischer Bewegung und bewusster Wahrnehmung auftrat.

Bei sehr schnell bewegten Reizen verschwindet der Eindruck einer kontinuierlichen Bewegung zugunsten eines scheinbaren Sprungs von einem Ort zum nächsten (englisch: apparent motion). Die Geschwindigkeit, bei der dieser Übergang von Kontinuierlichkeit zu Sprungwahrnehmung stattfindet, definiert die Sichtbarkeitsschwelle und spiegelt die saccadentypische Hauptsequenz wider. Darüber hinaus konnten die Forscher zeigen, dass diese Gesetzmäßigkeit unabhängig von der genauen Art der Bewegungsaufgabe ist. Unabhängig davon, ob die Teilnehmer entscheiden mussten, ob eine Bewegung auftrat oder in welche Richtung sich ein Stimulus bewegte, zeigten sich dieselben Zusammenhänge zwischen der Kinematik der Augenbewegung und der visuellen Wahrnehmung. Diese Robustheit unterstreicht die fundamentale Natur dieses Gesetzes und legt nahe, dass das visuelle System langfristig an die sensorischen Konsequenzen dieser Augenbewegungen angepasst ist.

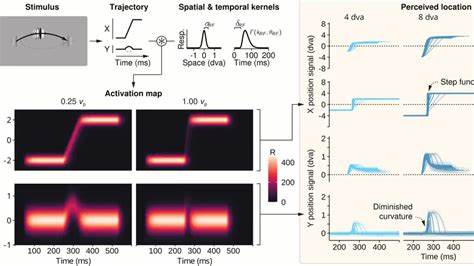

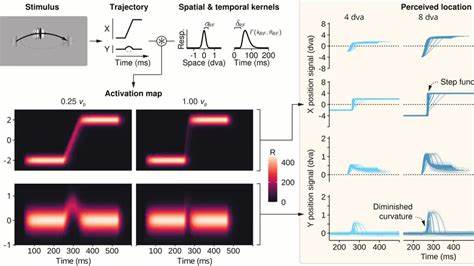

Eine weitere spannende Erkenntnis betrifft die Bedeutung von statischen visuellen Endpunkten vor und nach der Bewegung. Wenn der visuelle Reiz vor und nach der schnellen Bewegung für kurze Zeit unbewegt sichtbar bleibt, folgt die Sichtbarkeit der Bewegung streng der Hauptsequenz. Fehlen jedoch diese statischen Endpunkte, verändert sich die Wahrnehmung drastisch, und die Sichtbarkeit hängt kaum noch von der Amplitude ab. Dies weist darauf hin, dass das visuelle System sowohl den Verlauf als auch den Kontext der Bewegung integriert, um die Bewegung effektiv wahrzunehmen oder auszublenden. Um den zugrunde liegenden Mechanismus besser zu verstehen, entwickelten die Wissenschaftler ein einfaches, aber überzeugendes Modell der frühen visuellen Verarbeitung.

Dieses Modell simuliert die Reaktion eines retinotopischen neuronalen Netzwerks auf die bewegten Stimuli und berücksichtigt zeitliche und räumliche Filtereigenschaften der Netzhaut und frühen Hirnareale. Die Simulation zeigt, dass die durch die statischen Endpunkte ausgelösten neuronalen Reaktionen die Signale der schnellen Bewegung maskieren können. So wird erklärt, warum Bewegungen, die der Kinematik der Sakkaden entsprechen, im Normalfall nicht bewusst wahrgenommen werden, während schnellere oder anderweitig abweichende Bewegungen sichtbar bleiben. Die Entdeckung der engen Kopplung zwischen den Kinematiken der Augenbewegungen und den Grenzen der visuellen Wahrnehmung hat weitreichende Implikationen. Erstens stellt sie einen Beweis dafür dar, dass sensorische Systeme nicht unabhängig von den motorischen Aktionen betrachtet werden können, durch die sie ihre Informationen gewinnen.

Die Wahrnehmung ist somit tief in die Art und Weise integriert, wie wir aktiv unsere Sinnesorgane bewegen und einsetzen. Zweitens hinterfragt diese Erkenntnis etablierte Theorien, die auf einem Korollarabweichungssignal (Corollary Discharge) basieren, um die visuelle Stabilität und Unterdrückung während der Sakkaden zu erklären. Während solche motorisch bedingten Vorhersagesignale zweifellos eine Rolle spielen, offenbart die aktuelle Forschung, dass reine sensorische Gesetzmäßigkeiten – jene der kinematischen Eigenschaften der Augenbewegungen – bereits große Anteile der Wahrnehmungsmechanismen abdecken können. Dies weist auf eine parsimonische Lösung hin, die weniger auf komplexe zusätzliche Informationsflüsse angewiesen ist. Darüber hinaus legt die Variation der kinematischen Parameter zwischen Individuen und Bewegungsrichtungen nahe, dass auch individuelle Eigenschaften der Augenbewegung das Wahrnehmungsvermögen beeinflussen können.

Dies eröffnet neue Forschungsfelder zur personalisierten Betrachtung visueller Wahrnehmung und könnte potenzielle Anwendungen in der Patientenbetreuung oder im Design von visuellen Systemen im technologischen Umfeld haben. Nicht zuletzt stellt sich die Frage, wie generalisierbar diese Erkenntnisse über das visuelle System hinaus sind. Könnten ähnliche kinematische Regeln die Wahrnehmung in anderen Sinnesmodalitäten beeinflussen, etwa in der auditorischen Wahrnehmung in Abhängigkeit von Kopfbewegungen? Oder findet sich ein vergleichbares Prinzip in tierischen Systemen, die unterschiedliche Bewegungsdynamiken aufweisen? Diese Perspektiven bieten spannende Perspektiven für zukünftige interdisziplinäre Forschungen, die Wahrnehmung als aktiven Prozess kontextualisiert im Zusammenspiel von Bewegung und sensorischer Verarbeitung verstehen. Zusammenfassend zeigt die Erforschung der gesetzmäßigen Kinematik von Sakkaden und ihrer Verbindung zu Hochgeschwindigkeitswahrnehmung eine fundamentale Verbindung zwischen unserem motorischen Verhalten und den Grenzen dessen, was wir sehen können. Diese Erkenntnisse erweitern unser Verständnis von Wahrnehmung, indem sie betonen, dass diese nicht nur von sensorischen Rezeptoren, sondern maßgeblich auch von den Bewegungen abhängt, die unsere Sinne steuern.

Die visuelle Welt, wie wir sie erleben, ist somit das Ergebnis einer präzisen Abstimmung zwischen Bewegung und Wahrnehmung – eine Symbiose, die unsere Anpassung an die Herausforderungen einer dynamischen Umwelt widerspiegelt.