Künstliche Intelligenz hat längst Einzug in unseren Alltag gehalten und beeinflusst verschiedenste Industriezweige. Besonders im Bereich der Softwareentwicklung verändern KI-gestützte Agenten die Art und Weise, wie Programme erstellt, getestet und weiterentwickelt werden. Doch die Integration dieser intelligenten Werkzeuge bringt nicht nur neue Chancen, sondern auch komplexe Herausforderungen mit sich, die eine gezielte und sorgfältige Steuerung erfordern. Das Management von KI-Agenten ist dabei keine triviale Aufgabe – es gleicht vielmehr einer „Mission Impossible“, die mit den richtigen Strategien jedoch erfolgreich gemeistert werden kann. Im Kern basiert der erfolgreiche Umgang mit KI-Agenten auf einem tiefen Verständnis der eigenen Werkzeuge, klar definierten Prozessen und einer realistischen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten.

Anders als oft vermutet, sind die Tools selbst nicht der entscheidende Faktor, sondern vielmehr die Qualität der Eingaben – also die Daten, Code-Schnipsel, Diagramme und vor allem die sorgfältig formulierten Aufforderungen, die an die KI gestellt werden. Ohne präzise und durchdachte Inputs stößt auch die beste KI schnell an ihre Grenzen. Es ist wichtig, KI-Agenten wie Cursor, Copilot oder ChatGPT nicht als magische Allzweckwaffen zu betrachten, die beliebige Aufgaben ohne menschliche Intervention ausführen können. Stattdessen erfordert der Umgang mit ihnen weitreichende Planung und Steuerung. Ein häufiger Fehler liegt darin, einfach „vibe coding“ zu betreiben, also spontan auf Basis von Bauchgefühlen oder ungeplanten Eingaben Ergebnisse zu erwarten.

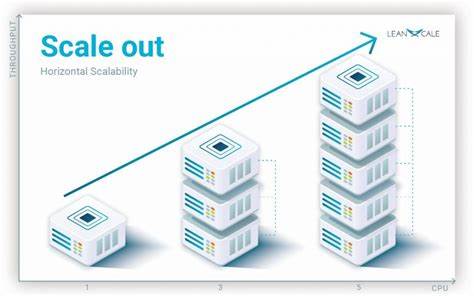

Solche Arbeiten eignen sich allenfalls für schnelle Prototypen, die nicht für den produktiven Einsatz gedacht sind. Für stabile, erweiterbare und wartbare Softwareprojekte hingegen ist ein durchdachter Plan unerlässlich. Die Planung beginnt mit der klaren Definition des zu lösenden Problems beziehungsweise der zu entwickelnden Funktion. Um die Aufgabe für einen KI-Agenten handhabbar zu machen, ist es ratsam, komplexe Anforderungen in kleinere und leicht handhabbare Module oder Arbeitsschritte zu unterteilen. Dieser modulare Ansatz reduziert Fehler und verhindert, dass die KI mit zu vielen Informationen überfordert wird oder unzuverlässige Ergebnisse liefert.

Ein weiteres wichtiges Element beim Arbeiten mit KI-Agenten ist die dauerhafte Dokumentation aller Pläne und Arbeitsschritte. Moderne Werkzeuge ermöglichen es, „Pläne“ als eigenständige, ausführbare Markdown-Dateien zu speichern, die klare Anweisungen, Beispielcode und Kommentare enthalten. Diese Dokumente fungieren nicht nur als Leitfaden für den AI-Agenten, sondern auch als wertvolle Nachschlagewerke für Entwicklerteams. Sie erleichtern spätere Überarbeitungen, Erweiterungen und Fehlersuchen erheblich. Die Praxis zeigt, dass Pläne, so perfekt sie zunächst auch scheinen mögen, immer wieder angepasst und optimiert werden müssen.

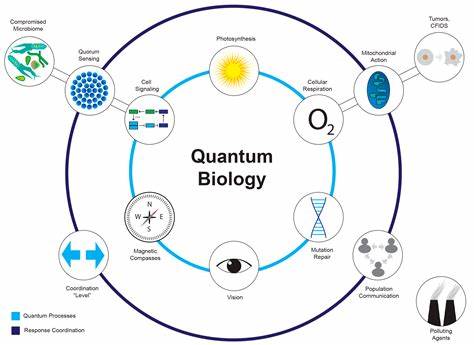

KI-Agenten sind zwar leistungsfähig, aber nicht fehlerfrei – selbst bei bester Vorbereitung weichen deren Vorschläge und Umsetzungen gelegentlich von den Erwartungen ab. Deshalb gehört zur erfolgreichen Zusammenarbeit mit KI-Agenten auch ein kritisches und geduldiges Überprüfen und Überarbeiten der erzeugten Codes und Dokumentationen. Nur so können Fehler frühzeitig entdeckt und behoben werden, bevor sie sich in den Gesamtprojektverlauf einschleichen. Neben der inhaltlichen Vorbereitung ist auch die Auswahl und Handhabung der eingesetzten KI-Modelle maßgeblich. Es gibt unterschiedliche Modelle für verschiedene Aufgabenbereiche: solche, die rasche und direkte Aktionen umsetzen, Modelle für komplexes Planen und Debugging oder hochentwickelte Modelle, die tiefere Analysen und Denkprozesse abbilden.

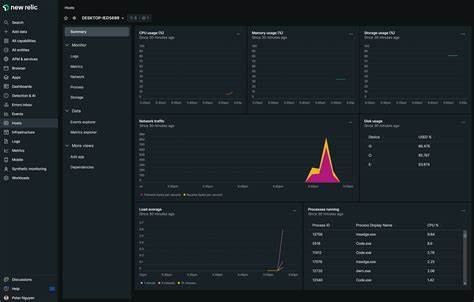

Die bewusste Kombination und der gezielte Einsatz dieser Modelle tragen erheblich dazu bei, Kosten zu senken und gleichzeitig die Qualität der Arbeit zu erhöhen. Denn KI-Nutzung ist nicht kostenlos: Die Abrechnung nach Token-Verbrauch verlangt ein aufmerksames Kostenmanagement und die Vermeidung unnötiger Rechenoperationen. Ein weiterer kritischer Punkt ist das Kostenmanagement bei KI-Werkzeugen. Viele Entwickler berichten, dass sie schon einmal unerwartet hohe Kosten verursacht haben, wenn sie durch unbedachtes Testen und Experimentieren die Verbrauchslimits überschritten. Um das zu vermeiden, ist es empfehlenswert, monatliche Obergrenzen für die Ausgaben einzurichten, verfügbare Modelle sorgfältig zu bewerten und stets abwägen, welche Aufgaben wirklich an die KI delegiert werden sollten.

Nicht jede Anforderung erfordert ein teures Modell mit großem Kontextfenster, manchmal genügt ein kleineres und günstigeren Modell. Die Interaktion zwischen verschiedenen KI-Agenten und die Nutzung mehrerer Modelle innerhalb eines Workflows werden durch Standards wie das Model Context Protocol (MCP) standardisiert. MCP erleichtert die Kommunikation und Koordination zwischen verschiedenen KI-Systemen, indem es einheitliche Formate für den Austausch von Daten und Befehlen bereitstellt. Dennoch sollte die Einführung solcher Protokolle nicht als “Wunderwaffe” missverstanden werden, die alle Herausforderungen automatisch löst – auch hier gilt es, mit Bedacht vorzugehen und die eigenen Prozesse mit Blick auf Stabilität und Effizienz kontinuierlich zu optimieren. Auch wenn KI-Agenten in vielerlei Hinsicht unterstützen können, bleibt die Rolle des menschlichen Entwicklers zentral.

Die KI ersetzt nicht den Entwickler, sondern fungiert als intelligentes Werkzeug, das dessen Fähigkeiten ergänzt und erweitert. Entwickler bleiben verantwortlich für die Architektur, die Qualität und die Sicherheit der Software, für das Festlegen von Regeln und das Überprüfen der Arbeitsergebnisse. Besonders bei einzigartigen, komplexen oder noch wenig standardisierten Anforderungen ist die menschliche Expertise unverzichtbar. Ein häufig übersehener Vorteil des gezielten Arbeitens mit KI-Agenten ist die damit verbundene gründliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Code. Die KI zeigt Schwachstellen, veraltete Strukturen und technische Schulden auf, die oft bisher nicht bemerkt wurden.

Das zwingt Entwickler dazu, kritisch und systematisch über bestehende Lösungen nachzudenken und Verbesserungen einzuleiten. Dieses Refactoring reduziert langfristig Wartungsaufwände und erhöht die Qualität des gesamten Projekts. Es empfiehlt sich, die Arbeit mit KI-Agenten iterativ und methodisch anzugehen. Nach jedem fertiggestellten kleinen Arbeitsschritt sollte geprüft, getestet und gegebenenfalls ein Commit ins Versionsmanagement gemacht werden. So wird vermieden, sich in unübersichtlichen großen Änderungen zu verlieren.

Die kontinuierliche Dokumentation aller Schritte sorgt zudem für Nachvollziehbarkeit und erleichtert das Zurückrollen bei Fehlern. Abschließend ist zu sagen, dass das Arbeiten mit KI-Agenten eine neue Dimension der Softwareentwicklung einläutet, die sowohl große Chancen als auch neue Anforderungen mit sich bringt. Es stellt hohe Erwartungen an die Selbstreflexion der Entwickler, an die Prozessplanung und an die Handhabung technischer Werkzeuge. Dennoch gibt es keinen Grund für Skepsis oder Zweifel: Mit Disziplin, Geduld und der richtigen Herangehensweise lassen sich KI-Agenten hervorragend in den Entwicklungsprozess integrieren und sorgen für deutlich produktivere sowie nachhaltigere Ergebnisse. Die „Mission Impossible“ wird so zu einer realisierbaren Aufgabe, die Entwicklerteams dabei unterstützt, Innovationen schneller, effizienter und qualitativ hochwertiger umzusetzen.

Künstliche Intelligenz wird damit nicht zum unkontrollierbaren Faktor, sondern zum zuverlässigen Partner auf dem Weg in die Zukunft der Softwareentwicklung.