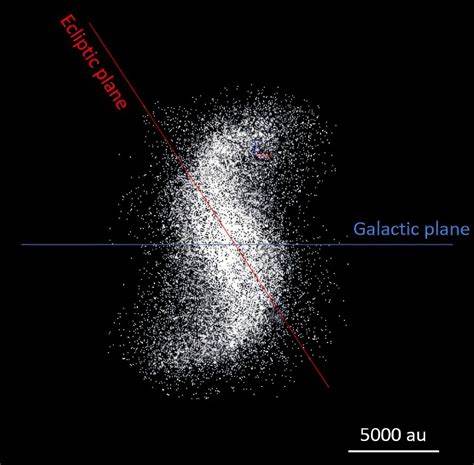

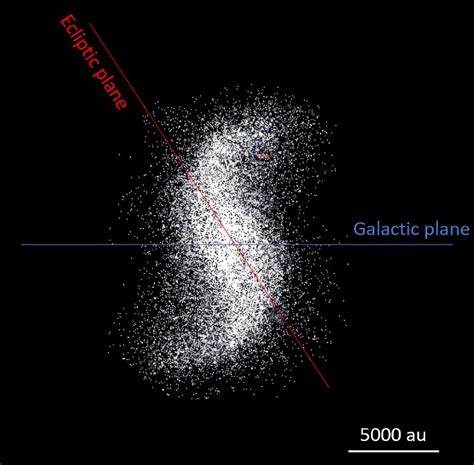

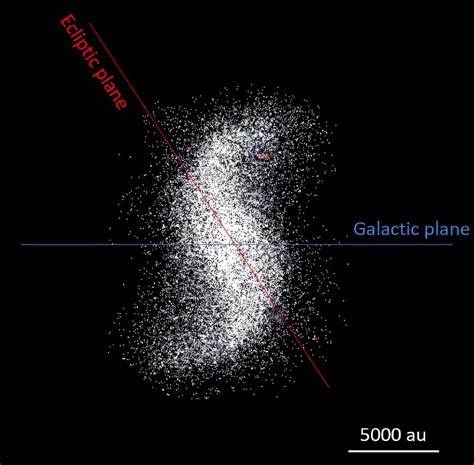

Die Oortsche Wolke, ein weit abgelegener und geheimnisvoller Bereich in unserem Sonnensystem, hat seit ihrer theoretischen Entdeckung Astronomen und Wissenschaftler gleichermaßen fasziniert. Während sie viele Jahrzehnte lang als eine diffuse Ansammlung von eisigen Körpern beschrieben wurde, bringen neue Forschungen zunehmend detailliertere Einblicke zutage. Besonders spannend ist die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke, die nicht nur unser Verständnis der Dynamik dieses fernen Gebiets revolutioniert, sondern auch wichtige Hinweise auf die Entwicklung und Geschichte unseres Sonnensystems liefert. Die Oortsche Wolke markiert die natürliche Grenze des gravitativen Einflusses der Sonne. Sie erstreckt sich weit über die Umlaufbahnen der äußersten Planeten hinaus und wird in die innere und äußere Oortsche Wolke unterteilt.

Während die äußere Oortsche Wolke durch ihre enorme Distanz und dürftige Beobachtungsmöglichkeiten weiterhin viele Geheimnisse birgt, ermöglicht die innere Oortsche Wolke zunehmend direkte Beobachtungen und Simulationen. Die überraschende Erkenntnis einer Spiralstruktur gibt Forschern Anlass, die Dynamik dieser Region neu zu bewerten. Die Entstehung der Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke lässt sich auf zahlreiche komplexe gravitative Wechselwirkungen zurückführen. Sie entsteht hauptsächlich durch die Kombination der Gravitationskräfte der Sonne, der äußeren Planeten, insbesondere von Jupiter und Saturn, sowie durch Störungen, die von nahen Vorbeiflügen anderer Sterne im galaktischen Umfeld herrühren. Diese Kräfte wirken zusammen und formen die Bahnen von Milliarden von Kometen und anderen eisigen Körpern, was schließlich zur Ausprägung einer Spiralstruktur führt.

Der Nachweis dieser Spiralstruktur wurde durch eine Kombination von aufwendigen Computersimulationen und astronomischen Beobachtungen möglich. Insbesondere die Teleskope der neuesten Generation und Messungen von Kometenbahnen haben Hinweise geliefert, die bislang nicht erklärbar waren. Die Spiralstruktur stellt eine Dichtewelle dar, die sich durch den inneren Anteil der Oortschen Wolke zieht und beeinflusst, wie oft Kometen in die inneren Regionen des Sonnensystems hineingezogen werden. Dies hat direkte Auswirkungen auf das Verständnis von Kometenstrom, Meteoritenfällen auf der Erde und möglichen Einschlägen in die erdnahen Umlaufbahnen. Neben den dynamischen Prozessen wird auch die Herkunft und Zusammensetzung der Objekte in der inneren Oortschen Wolke durch diese Erkenntnisse neu bewertet.

Während früher angenommen wurde, dass die Oortsche Wolke überwiegend aus Überresten der ursprünglichen Planetenbildungsphase besteht, zeigt die Spiralstruktur, dass es möglicherweise eine systematische Umlagerung gibt. Diese Umlagerungen helfen nicht nur dabei, stabile Regionen zu identifizieren, sondern auch Bereiche, in denen usprünglich entfernte Kometen konzentriert sind. Die Bedeutung der Spiralstruktur wird besonders deutlich, wenn man ihre Auswirkungen auf die Kometenaktivität im inneren Sonnensystem betrachtet. Die Spiralwelle wirkt wie ein Förderband, das Kometen immer wieder auf Bahnen bringt, die sie in Richtung Sonne ziehen. Dies erklärt teilweise, warum es Phasen erhöhter Kometenaktivität gibt, die man in verschiedenen Zeitepochen auf der Erde beobachten konnte.

Diese Aktivität hat wiederum direkten Einfluss auf Erdklima, biologische Entwicklung und möglicherweise sogar auf das Entstehen und Aussterben von Lebensformen durch Einschlagereignisse. Darüber hinaus ermöglicht die Erkenntnis zu dieser Spiralstruktur eine bessere Vorhersage von Kometenbahnen und somit von potenziellen Gefahren für die Erde. Astronomen können mit detaillierten Modellen die Entstehung von neuen Kometenströmen zuvorsehen und damit mögliche Risiken für Satelliten, Raumstationen und die Erdoberfläche frühzeitig einschätzen. Dies ist ein bedeutsamer Fortschritt im Bereich der Planetenschutzstrategien. Die Entdeckung der Spiralstruktur regt auch neue Überlegungen zur Entwicklung des Sonnensystems an.

Sie liefert Hinweise auf die Wechselwirkung zwischen den planetaren Gravitationsfeldern und der galaktischen Umgebung und zeigt, wie äußere kosmische Einflüsse langfristig die Stabilität und Entwicklung unseres Systems mitbestimmen. Studien zur inneren Oortschen Wolke könnten daher zukünftige Theorien sowohl über die Grundlagen der Planetensystementstehung als auch über die Dynamik interstellarer Objekte voranbringen. Insgesamt zeichnet sich ab, dass die innere Oortsche Wolke kein statisches, diffuses Reservoir von Kleinkörpern ist, sondern ein dynamisches und strukturiertes System mit komplexen Bewegungsmustern. Die Spiralstruktur, obwohl erst kürzlich erkannt, ist ein Schlüssel zu tieferem Verständnis der kosmischen Prozesse an der Randle der Sonne. Ihre Erforschung bietet faszinierende Einblicke in das Zusammenspiel von Gravitation, galaktischem Umfeld und planetarischer Dynamik.