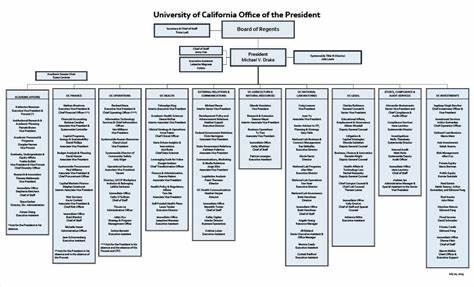

In den Vereinigten Staaten prägt ein vergleichsweise kleines, eng vernetztes Führungsgremium die Gestaltung und Ausrichtung des Hochschulsektors. Diese Gruppe, die in ihrer Funktion oft als „Hochschul-Nomenklatura“ bezeichnet wird, beeinflusst maßgeblich politische Prioritäten, akademische Richtlinien und institutionelle Schwerpunkte. Der Begriff „Nomenklatura“ stammt ursprünglich aus dem sowjetischen System, in dem es sich um eine von der Kommunistischen Partei kontrollierte Liste von Führungspersonen handelte, die wichtige staatliche Positionen einnahmen. Während das amerikanische Bildungssystem keineswegs eine solche formelle Kontrolle kennt, weist es dennoch Parallelen auf, wenn auch in einer weitaus subtileren Form. Entscheidende Ähnlichkeiten zeigen sich in der Art und Weise, wie Akademiker und Führungskräfte durch bestimmte Netzwerke, Organisationen und Wertekanons gefördert, anerkannt und ausgewählt werden.

Die Verbindung zwischen Karrieremöglichkeiten und Zugehörigkeit zu bestimmten Verbänden oder Erwartungen schafft eine Art informellen Machtapparat, der die Hochschullandschaft wesentlich mitprägt. In der Praxis wird diese Einflussnahme vor allem durch renommierte akademische Suchfirmen und Berufsverbände sichtbar. Jüngste Entwicklungen zeigen, dass auch alternative Suchfirmen, die sich abseits der üblichen Pfade positionieren, den Kontakt suchen, insbesondere mit Führungspersönlichkeiten, die eine größere Diversität an Meinungen vertreten, etwa konservative oder libertäre Standpunkte. Dies verdeutlicht, dass das etablierte System häufig eine politische Einseitigkeit begünstigt, die sowohl progressiv geprägte Werte betont als auch konservative Stimmen marginalisiert. Die oft beklagte Monokultur innerhalb der Führungsebene steht somit im Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Vielfalt und der Realität eines vielfach uniformen Diskurses.

Die zentralen Akteure der Hochschul-Nomenklatura versammeln sich in sogenannten Fachverbänden und Allianzen wie dem American Council on Education (ACE), der American Association of Colleges and Universities (AAC&U) oder der Association of American Universities (AAU). Diese Organisationen fungieren als entscheidende Instanzen für politische Lobbyarbeit, fachlichen Austausch und die Vergabe wichtiger Stipendien und Führungskräfteprogramme. Ihre Rolle geht weit über die Repräsentation hinaus: Durch Einflussnahme auf Förderprogramme, Akkreditierungsrichtlinien und politische Empfehlungen bestimmen sie maßgeblich, welche Themen im Hochschulbereich Priorität erhalten. Ein wichtiger Mechanismus zur Reproduktion dieser Führungsriege ist das ACE Fellows Program, das als Karrierestufe für angehende Führungskräfte dient und mit hoher Wahrscheinlichkeit den Weg zu Positionen wie Präsidenten oder Dekanen ebnet. Das Selbstverständnis und die gemeinsame Sprache innerhalb der Hochschul-Nomenklatura zeichnen sich durch einen klaren Fokus auf messbare Ergebnisse aus.

Schlagworte wie „evidenzbasiert“, „innovative Transformation“ oder „Förderung von Gerechtigkeit“ sind allgegenwärtig. Ziel ist eine Bildungspolitik, die Zugänge für alle erleichtert, umfassende Angebote für studentische Unterstützung bereitstellt und Studienabschlüsse effizient gestaltet. Doch diese Orientierung auf quantitative Kennzahlen führt auch zu einer gewissen Vereinheitlichung und Homogenisierung des Diskurses, wodurch wichtige qualitative Aspekte wie intellektuelle Vielfalt, tiefgehende Forschung oder moralische Bildung vielfach in den Hintergrund treten. Insbesondere wird kritisiert, dass die Fixierung auf Abschlussquoten und Gleichstellungsmaßnahmen im Sinne von Diversity, Equity & Inclusion (DEI) die kreativen und kritischen Potenziale von Hochschulen einschränkt. Parallel zu den großen Verbänden existieren jedoch auch Randgruppen und Gegenpositionen.

So setzt sich beispielsweise die Council for Christian Colleges & Universities (CCCU) für religiöse Freiheiten ein, während Organisationen wie die American Council of Trustees and Alumni (ACTA) und die National Association of Scholars (NAS) eine kritischere Haltung gegenüber etablierten Gleichstellungsprogrammen einnehmen und insbesondere eine Stärkung klassischer westlicher Bildungstraditionen fordern. Die Zugehörigkeit zu solchen Gruppen kann für Führungskräfte jedoch nachteilige Folgen haben, was die Beweglichkeit und die gelebte Meinungsvielfalt innerhalb der akademischen Führung beschränkt. Die politische Einbettung wird vor allem durch die zunehmende staatliche Einflussnahme sichtbar. In Bundesstaaten wie Florida und Texas gibt es beispielhafte Initiativen, die Programme mit Diversity-Bezug einschränken oder eine ausgeprägte Schutzfunktion für „Meinungsvielfalt“ einführen möchten. Diese Eingriffe greifen teils in traditionelle autonom gestaltete Hochschulprozesse ein und führen zu kontroversen Debatten.

Eine weitere Dimension eröffnet sich durch bundesstaatliche Vorgaben und Exekutivbeschlüsse, die sich beispielsweise gegen sogenannte DEI-Mandate aussprechen oder neue Akkreditierungen forcieren, die Alternative zu bisherigen Kriterien bieten wollen. Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass die Hochschul-Nomenklatura unter Druck gerät und verstärkt mit externen Erwartungen und Herausforderungen konfrontiert ist. Die Kritik kommt dabei nicht nur von konservativer Seite. Auch linke Stimmen hinterfragen die Fixierung auf bestimmte Leistungskennzahlen, da diese eine Verengung der Hochschulziele bewirken könnten. Breite, intellektuelle Auseinandersetzungen und eine kritische, kritische Wissenschaft drohen auf der Strecke zu bleiben, wenn der Fokus vor allem auf kurzfristige Beschäftigungsfähigkeit und messbare Erfolge gelegt wird.

Der gängige politische Konsens innerhalb der Führungsnetzwerke verschließt sich oft gegenüber diesen Einwänden, was eine pluralistische Debatte eindämmt. Betrachtet man die Hochschul-Nomenklatura als Phänomen, so zeigt sich hier ein Spannungsfeld zwischen Effizienz und Vielfalt, Standardisierung und kreativer Freiheit, Lobbyismus und Unabhängigkeit. Die enge Verzahnung der Führungspersönlichkeiten mit bestimmten Organisationen und Programmen sorgt für eine reproduzierbare, aber auch begrenzte Machtstruktur, die die Themenagenda im Hochschulbereich prägt. Gerade in Zeiten erheblicher gesellschaftlicher Veränderungen und wachsender politischer Polarisierung wirft dies Fragen danach auf, wie akademische Führung inklusiver, vielfältiger und offener gestaltet werden kann. Ein Ansatz für mehr Offenheit und Vielfalt könnte darin bestehen, Führungskräften die Möglichkeit zu geben, abweichende Meinungen und alternative Lehr- und Lernkonzepte einzubringen, ohne berufliche Nachteile befürchten zu müssen.

Auch sollten die großen Verbände und Organisationen ihre Programme und Veranstaltungen um kritische Stimmen und kontroverse Diskussionen erweitern, um eine lebendige, differenzierte Debatte zu fördern. Dies könnte den Hochschulsektor nicht nur demokratischer, sondern auch innovativer und widerstandsfähiger gegenüber politischen Eingriffen machen. Die zukünftige Entwicklung der Hochschul-Nomenklatura wird maßgeblich vom Umgang mit diesen Spannungen abhängen: Kann es gelingen, eine Balance zwischen messbaren Erfolgen und geistiger Vielfalt zu finden? Wird die akademische Führung künftig stärker durch politische Einflüsse geprägt oder können unabhängige wissenschaftliche Prinzipien erhalten bleiben? Welche Rolle spielen staatliche Regulierung, gesellschaftlicher Druck und innerinstitutionale Dynamiken dabei? Diese Fragen stehen im Zentrum der Debatte um die Gestaltung der Hochschulbildung in den USA und könnten Modellcharakter für andere nationale Bildungssysteme haben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hochschul-Nomenklatura in den USA ein komplexes Geflecht aus Loyalitäten, Interessen und normativen Orientierungen darstellt, das die akademische Landschaft tiefgreifend beeinflusst. Während dieses System eine gewisse Stabilität und Kontinuität garantiert, wirft es zugleich Herausforderungen in Bezug auf Vielfalt, Innovationsfähigkeit und gesellschaftliche Anbindung auf.

Eine reflektierte und offene Auseinandersetzung mit diesem Phänomen ist deshalb unerlässlich, um den Hochschulsektor zukunftsfähig und gerecht zu gestalten.