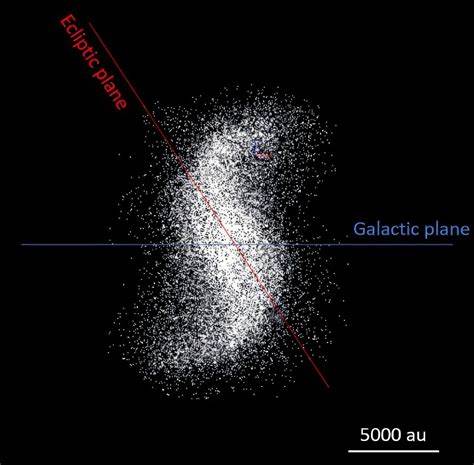

Die Oortsche Wolke ist seit Langem Gegenstand wissenschaftlicher Forschung und Faszination, da sie als riesige, kugelförmige Ansammlung von eisigen Himmelskörpern den äußersten Rand unseres Sonnensystems bildet. Lange war sie hauptsächlich als Quelle langperiodischer Kometen bekannt, die gelegentlich in das innere Sonnensystem eindringen. Die jüngsten Entdeckungen einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke werfen jedoch neues Licht auf die komplexen dynamischen Prozesse, die am äußersten Rand unseres Sonnensystems stattfinden. Diese faszinierende Struktur stellt eine wichtige Schlüsselkomponente für das Verständnis der Dynamik der Oortschen Wolke dar und kann Auswirkungen auf Modelle der Stern- und Planetenentstehung sowie der Kometenbahnen haben. Die sogenannte innere Oortsche Wolke befindet sich näher am Zentrum unseres Sonnensystems als die äußere Region der Wolke, meist in Entfernungen zwischen etwa 2.

000 und 20.000 astronomischen Einheiten. In diesem Bereich befindet sich eine größere Dichte an Kometen und kleinen Eiskörpern, deren Bahnen und Verteilungen durch die Gravitation sowohl der Sonne als auch benachbarter Sterne sowie galaktischer Gezeiten beeinflusst werden. Die Entdeckung einer spiralförmigen Struktur in diesem Bereich wurde durch hochauflösende Simulationen und detaillierte astronomische Beobachtungen ermöglicht. Diese Spiralstruktur ist nicht nur eine ästhetisch beeindruckende Erscheinung, sondern offenbart die dynamischen Wechselwirkungen, die durch gravitative Kräfte und potenziell durch vergangene nahe Begegnungen mit anderen Sternen verursacht wurden.

Die Bildung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke kann durch verschiedene physikalische Prozesse erklärt werden. Zum einen können gravitative Störungen durch nahe Vorbeiflüge anderer Sterne eine Ordnung in der Bewegung der Oortschen Wolke hervorrufen, die sich in spiralähnlichen Anordnungen manifestiert. Diese Veränderungen wirken sich dann auf die Bahnen der darin enthaltenen Objekte aus und könnten die Entstehung von Kometen mit besonders langperiodischen Umlaufzeiten begünstigen. Zum anderen spielt die sogenannte galaktische Gezeitenkraft eine wesentliche Rolle. Diese Kraft entsteht aus der Gravitation der Milchstraße, die auf die Oortsche Wolke einwirkt und materielle Verschiebungen verursacht.

In Kombination mit der Bewegung des Sonnensystems um das Zentrum der Galaxie kann dies eine dynamische Spiralstruktur hervorbringen. Darüber hinaus ist die Erforschung dieser Spiralstruktur wichtig, um das Gesamtbild unseres Sonnensystems und seiner Umgebung besser zu verstehen. Die Oortsche Wolke gilt als Reservoir von Milliarden von potenziellen Kometen, deren Bahnen durch externe Einflüsse gestört werden können. Das Verständnis der Strukturen innerhalb der inneren Oortschen Wolke hilft Wissenschaftlern, die möglichen Bahnänderungen der Kometen vorherzusagen und deren Einflüsse auf die Erde und andere Planeten zu bewerten. Ein plötzlicher Einschlag eines langperiodischen Kometen könnte bedeutende geologische und biologische Auswirkungen haben, weshalb das Wissen um die Ursprungsregionen dieser Himmelskörper essenziell ist.

Die Entdeckung der Spiralstruktur stellt auch eine Herausforderung an herkömmliche Modelle der Dynamik der Oortschen Wolke dar. Frühere Annahmen fokussierten sich vor allem auf eine eher gleichmäßige oder isotrope Verteilung der dortigen Objekte. Neue Erkenntnisse zeigen jedoch, dass die Wolke viel komplexer und dynamischer ist, mit musterbasierten Strukturen, die durch vergangene Ereignisse und kontinuierliche gravitative Wechselwirkungen beeinflusst werden. Dies trägt dazu bei, das Zusammenspiel von interstelligarem Raum, Sternentstehungen und der Evolution des Sonnensystems zu rekonstruieren. Forschungsteams rund um den Globus nutzen zunehmend komplexe Computeranimationen und Simulationen, um diese Spiralstruktur und ihre Auswirkungen auf das Sonnensystem zu modellieren.

Durch die Nachbildung von Sternvorbeiflügen und galaktischen Einflüssen kann die Entstehung solcher Muster nachvollzogen und ihre zukünftige Entwicklung untersucht werden. Astronomische Teleskope und Weltraumobservatorien tragen ebenfalls zur Beobachtung der Oortschen Wolke bei, auch wenn die immense Entfernung und geringe Leuchtkraft der Objekte große Herausforderungen mit sich bringen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse könnten nicht nur unser Verständnis der Ursprünge von Kometen vertiefen, sondern auch Hinweise auf andere, bisher unbekannte Bestandteile der Oortschen Wolke liefern. So könnten verborgene Objekte von signifikanter Masse existieren, die gravitative Effekte ausüben und somit die Spiralstruktur beeinflussen. Manche Theorien diskutieren sogar die Möglichkeit eines bislang unentdeckten, weit entfernten Planeten, der die Dynamik der inneren Oortschen Wolke maßgeblich steuert.

Zukunftsorientierte Forschungsprojekte sind darauf ausgerichtet, diese Hypothesen zu testen und weitere Daten zur Verteilung, Zusammensetzung und Dynamik der Objekte in der Oortschen Wolke zu sammeln. Neue Technologien in der Beobachtung und Datenanalyse werden es ermöglichen, die Spiralstruktur genauer zu kartieren und langfristige Veränderungen zu dokumentieren. Dies wird helfen, präzisere Modelle zu erstellen und die Rolle der Oortschen Wolke im kosmischen Kontext besser zu verstehen. Zusammenfassend zeigt die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke, dass unser Sonnensystem dynamischer und vielschichtiger ist als bisher angenommen. Diese Erkenntnisse erweitern nicht nur das Wissen über die äußeren Grenzen unserer solaren Umgebung, sondern fördern auch das Verständnis der komplexen Gravitationseinflüsse, die auf Objekte am Rande des Sonnensystems wirken.

Es bleibt spannend, wie zukünftige Forschungen dieses faszinierende Bild weiter ergänzen und welche Überraschungen die Oortsche Wolke noch bereithält.