Beim Aufbau moderner Softwareprojekte ist der Umgang mit externen Abhängigkeiten, die über Paketmanager wie NPM verwaltet werden, essentiell. In der JavaScript-Welt sind insbesondere Abhängigkeiten ein zentraler Bestandteil, um Funktionalitäten zu erweitern und wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Doch bei zunehmender Komplexität der Projekte – seien es einfache Websites, umfangreiche Frontend-Anwendungen oder Monorepos – wird die klassische Einteilung in "dependencies" und "devDependencies" oft unzureichend. Das Verständnis und die klare Kategorisierung von Abhängigkeiten spielen dabei eine entscheidende Rolle, um Projekte besser wartbar, konsistent und optimal auf die jeweiligen Anforderungen abzustimmen. Ursprünglich dienten die Felder "dependencies" und "devDependencies" in der package.

json dazu, zwischen Paketen zu unterscheiden, die für den produktiven Betrieb der Anwendung erforderlich sind, und solchen, die nur während der Entwicklung oder des Build-Prozesses benötigt werden. So findet sich beispielsweise "eslint" meist unter den devDependencies, da es lediglich zum automatisierten Prüfen des Codes während der Entwicklung eingesetzt wird, aber nicht im Produktionsbetrieb. Hingegen stehen Pakete wie "vue" oder "react" oftmals als Runtime-Abhängigkeiten in "dependencies", da sie essentiell für das Funktionieren der Anwendung zur Laufzeit sind. Doch die Realität moderner Projekte gestaltet sich häufig komplexer. In vielen Fällen sind Abhängigkeiten multifunktional und können in mehreren Kontexten genutzt werden, was zu Verwirrungen bezüglich ihrer korrekten Einordnung führt.

Ein Beispiel hierfür ist "vue" in einer Bibliothek, die möglicherweise als Entwicklungswerkzeug, Typendefinition oder Testabhängigkeit verwendet wird. Das einfache Konstrukt aus "dependencies" und "devDependencies" stößt hier schnell an seine Grenzen und bietet keine Möglichkeit, die genaue Nutzung und Funktion einer Abhängigkeit im Projekt zu dokumentieren oder zu unterscheiden. Mit dem Wachstum des Ökosystems und der Verbreitung von Monorepos entstand die Notwendigkeit, Abhängigkeiten auf eine präzisere und flexiblere Art zu verwalten. Monorepos, also Repositories, die mehrere miteinander verbundene Projekte enthalten, profitieren besonders von einer einheitlichen Versionsverwaltung und Kategorisierung von Abhängigkeiten. Hier ist ein synchronisierter, zentral verwalteter Ansatz von großem Vorteil, um Versionskonflikte zu vermeiden und Konsistenz sicherzustellen.

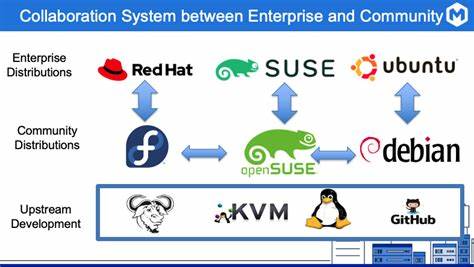

PNPM, ein moderner Paketmanager, hat mit der Einführung von sogenannten "Catalogs" eine spannende Lösung präsentiert, um genau diese Herausforderung zu adressieren. Catalogs erlauben es, Abhängigkeiten nicht nur zentral in einer pnpm-workspace.yaml-Datei zu verwalten, sondern auch verschiedene Kategorien zu definieren und diese explizit in den einzelnen Projekten zu referenzieren. Diese deklarative Trennung bringt Klarheit darüber, welche Pakete als Frontend-Abhängigkeiten, Produktionspakete oder Build-Tools eingestuft werden. Die Verwendung von Catalogs bringt mehrere Vorteile mit sich.

Zum einen wird die Konsistenz über die gesamte Codebasis hinweg gefördert, da Versionen nur an einem Ort gepflegt werden. Zum anderen erhalten Entwicklerinnen und Entwickler durch die Kategorisierung bessere Einblicke, welche Abhängigkeiten für welchen Zweck integriert sind. Dies erleichtert Updates, Code Reviews und reduziert potenzielle Fehler durch unbeabsichtigte Abhängigkeitsänderungen. Zudem erlaubt pnpm die Einbindung von Kommentaren in der Konfigurationsdatei, was für die Dokumentation und Kommunikation im Team sehr hilfreich ist. Neben der Verbesserung der Übersichtlichkeit spielt die Integration mit Entwicklerwerkzeugen eine zunehmend wichtige Rolle.

So wurde beispielsweise die VS Code-Erweiterung PNPM Catalog Lens entwickelt, die auf Basis der Catalog-Einträge die tatsächlichen Versionsnummern direkt in der package.json anzeigt. Darüber hinaus erhalten Abhängigkeiten unterschiedliche Farbmarkierungen je nach Kategorie, was die visuelle Orientierung erleichtert und die Entwicklererfahrung maßgeblich verbessert. Darüber hinaus greifen weitere Tools die Catalog-Idee auf, um automatisierte Prüfungen und Regeln zu ermöglichen. ESLint-Plugins, die eine erzwingende Nutzung von Catalogs überprüfen, helfen dabei, dass keine unerwünschten Abhängigkeiten ohne korrekte Kategorisierung eingefügt werden.

Andere Werkzeuge ermöglichen interaktive Installation von Paketen direkt in vordefinierte Catalogs. All dies zeigt, wie der Ansatz mehr und mehr in das Entwicklerökosystem integriert wird. Die Auswirkungen dieser flexiblen Kategorisierung gehen über reine Organisation hinaus. Zukunftsweisende Anwendungen könnten beispielsweise Abhängigkeitskategorien dazu nutzen, um Build-Prozesse feingranularer zu steuern. So könnte man Abhängigkeiten basierend auf ihrer Kategorisierung gezielt für Bundle-Optimierungen, Pre-Optimization oder externe Bibliotheken konfigurieren.

Denkbar ist auch eine strikte Trennung zwischen Frontend- und Backend-Abhängigkeiten, um unerwünschten Import von serverseitigem Code in den Clientbereich zu verhindern. Sicherheitsrelevante Tools könnten zudem unterschiedliche Priorisierungen bei Sicherheitsupdates vornehmen, je nachdem, ob eine Abhängigkeit im Build-Prozess oder zur Laufzeit im Produktivsystem verwendet wird. Insgesamt zeigt sich, dass die traditionelle Unterscheidung von Abhängigkeiten in zwei Kategorien nur noch ein erster Schritt einer weitergehenden und nuancierteren Betrachtung ist. Die Erweiterung durch Kategorisierungsansätze wie PNPM Catalogs liefert einen vielversprechenden Ansatz für moderne JavaScript- und Node.js-Projekte, ihre Abhängigkeiten besser zu strukturieren und so langfristig wartbar und sicherer zu gestalten.