In der modernen digitalen Landschaft sind Browsererweiterungen zu unverzichtbaren Werkzeugen geworden, die den Funktionsumfang von Webbrowsern erweitern und speziell zugeschnittene Nutzererfahrungen ermöglichen. Besonders Chrome-Erweiterungen erfreuen sich großer Beliebtheit und werden von Millionen von Menschen weltweit eingesetzt. Doch während sie Komfort und Funktionalität bringen, bergen sie auch erhebliche Sicherheitsrisiken, die häufig unterschätzt werden. Ein aktuelles Thema, das verstärkte Aufmerksamkeit verdient, ist die Interaktion von Chrome-Erweiterungen mit dem Model Context Protocol, kurz MCP, und die daraus resultierende Möglichkeit einer sogenannten Sandbox-Escape, also das Überwinden der normalerweise strengen Trennungsschicht des Browsers vom Betriebssystem. Dieses Szenario wirft wichtige Fragen hinsichtlich der Sicherheit von Systemen auf und verdeutlicht Schwachstellen, die kriminelle Akteure potenziell ausnutzen könnten.

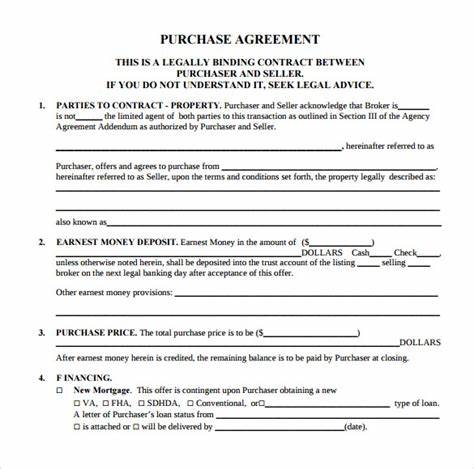

Das Model Context Protocol ist ein relativ neues Kommunikationsprotokoll, das hauptsächlich dazu verwendet wird, KI-Agenten eine Schnittstelle zu Systemtools und lokalen Ressourcen auf Endgeräten bereitzustellen. MCP ermöglicht die Kommunikation zwischen einem Server und Clients, dies geschieht häufig über Methoden wie Server-Sent Events oder direkt über Standard Ein- und Ausgabeströme. Grundsätzlich soll MCP Entwickler befähigen, intelligente Anwendungen zu schaffen, die tief in das Betriebssystem eingreifen können, um komplexe Aufgaben zu erledigen. Dass diese Schnittstelle jedoch häufig ohne jegliche Authentifizierung implementiert wird, stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar. Diese Offenheit macht die MCP-Server, die lokal auf Geräten laufen, anfällig für Zugriffe durch andere Prozesse auf derselben Maschine – und genau hier kommt die gefährliche Verbindung zu Chrome-Erweiterungen ins Spiel.

Während normale Webseiten seit einiger Zeit kaum noch auf lokale Netzwerke oder lokale Dienste zugreifen können – ein Ergebnis von verbesserten Sicherheitsmaßnahmen moderner Browser, vorangetrieben etwa von Google Chrome – genießen Browsererweiterungen oft Privilegien, die diesen Restriktionen entgehen. Sie laufen mit erweiterten Rechten und können daher auf lokale Ressourcen zugreifen, sofern dies nicht explizit durch die Architektur des Browsers oder des Betriebssystems verhindert wird. Das Szenario, das Sicherheitsforscher aufgedeckt haben, zeigt, dass eine Chrome-Erweiterung ohne spezielle Benutzerrechte oder besondere Berechtigungen mit einem lokal laufenden MCP-Server kommunizieren kann. Dadurch ist es möglich, sensible Ressourcen auf dem Rechner zu erkennen, darauf zuzugreifen und im schlimmsten Fall sogar das komplette System zu übernehmen. Die Auswirkungen einer solchen Sicherheitslücke sind gravierend.

MCP-Server werden in verschiedenen Kontexten eingesetzt, beispielsweise um den Zugriff auf Dateisysteme oder beliebte Kommunikationsplattformen wie Slack oder WhatsApp zu ermöglichen. Findet eine bösartige Chrome-Erweiterung einen solchen MCP-Server mit fehlenden oder unzureichenden Zugriffskontrollen, kann sie über diesen Weg Dateien lesen, verändern oder löschen, vertrauliche Kommunikation abfangen oder sogar Schadcode mit weitreichenden Administratorrechten ausführen. Die bisherige Schutzschicht, die der Browser mit seiner Sandbox-Technologie bieten soll, wird somit mit einem Schlag praktisch wirkungslos. Doch warum sind MCP-Server so angreifbar? Der Grund liegt in ihrem Design. Bei der Entwicklung wurde viel Wert auf einfache Integrationsmöglichkeiten gelegt.

Die Protokolle erlauben Verbindungen über localhost-Ports ohne zwingende Authentifizierung. Diese Offenheit erleichtert zwar die schnelle Verwendung von MCP in Entwicklungsumgebungen und auch produktiv, sorgt aber gleichzeitig für eine explosionsartige Verbreitung von potenziellen Einfallstoren, die Fremdsoftware missbrauchen kann. Gerade in Unternehmensnetzwerken, wo viele Entwickler und Mitarbeiter Tools mit MCP-Servern auf ihren Rechnern betreiben, entsteht so eine unerwartete und kaum kontrollierbare Angriffsfläche. Das Problem ist noch dramatischer, wenn man die Tatsache bedenkt, dass der Standard-Chrome-Browser zwar Maßnahmen getroffen hat, um Webseiten das direkte Anzapfen von internen Netzwerken zu erschweren, jedoch bei Erweiterungen diese Sicherheitsmaßnahmen nicht angewandt werden. Die Folge ist eine gefährliche Lücke in der Sicherheitsarchitektur, die von Schadsoftware oder manipulierten Erweiterungen für Systemangriffe genutzt werden kann.

Eine solche „Sandbox-Escape“ ermöglicht es Angreifern, die Isolation des Browsers zu durchbrechen und auf das dahinterliegende Betriebssystem direkt zuzugreifen – dieses Szenario ist einer der Albträume von IT-Sicherheitsexperten. Technisch gesehen erfolgt der Angriffsablauf so: Die Chrome-Erweiterung entdeckt einen MCP-Server auf dem lokalen Rechner, etwa durch das Scannen typischer Ports oder Standardendpunkte. Daraufhin initiiert sie über ungeschützte HTTP-Anfragen eine Verbindung, ohne hierfür eine Authentifizierung vorweisen zu müssen. Über diese Verbindung kann sie eine Session öffnen, auf von MCP bereitgestellte Werkzeuge oder Tools zugreifen und Funktionen ausführen, die in der MCP-Implementierung freigegeben sind. Da MCP-Server häufig umfangreiche Systemressourcen steuern und keine weiteren Zugriffsbarrieren eingerichtet haben, entsteht daraus eine potenzielle Komplettübernahme des betroffenen Systems.

Aus Unternehmenssicht ist dieses Risiko besonders besorgniserregend. Firmen setzen zunehmend auf Automatisierungen und KI-Lösungen, die auf MCP oder ähnlichen Protokollen basieren, um Abläufe zu beschleunigen und die Produktivität zu erhöhen. Wenn diese Systeme aber nicht sauber abgesichert sind, öffnen sie Hackern eine Hintertür in kritische Infrastruktur, sensible Daten, interne Netze und sogar Compliance-relevante Bereiche. Für IT-Sicherheitsverantwortliche heißt das, dass neben den klassischen Angriffsvektoren wie unsicheren Netzwerken, veralteter Software oder social engineering nun auch diese neuen Schnittstellen besonders sorgfältig beobachtet und geschützt werden müssen. Auf technischer Ebene sind Gegenmaßnahmen seitens der MCP-Server-Entwickler ein erster und wichtiger Schritt.

Authentifizierungsmechanismen, etwa durch Token, Zertifikate oder irgendeine Form von Zugriffsprüfung, müssen zwingend integriert und standardmäßig aktiviert werden. Betreuung und Monitoring der MCP-Instanzen auf Endgeräten müssen verbessert werden. Darüber hinaus sollten Browserhersteller überlegen, ob und wie sie den lokalen Netzwerkzugriff von Browsererweiterungen stärker reglementieren und transparent machen. Nutzer müssen außerdem aufgeklärt werden, welche Erweiterungen sie installieren und welchen Zugriff sie diesen ermöglichen. Auch wenn es sich anfangs um eine Technologie handelt, die vor allem Entwicklern Vorteile bringen soll, verdeutlicht der Fall die Risiken, die aus mangelnder oder zu großzügiger Sicherheitsimplementierung entstehen können.

Unternehmen sollten ihre Security-Strategien anpassen und neben der Überwachung klassischer Bedrohungen auch diese neue Angriffsfläche in ihre Gefährdungsanalysen aufnehmen. Eine regelmäßige Prüfung der installierten Erweiterungen, die Evaluation der eingesetzten MCP-Server, deren Schutzstatus und ein Monitoring des Netzwerkverkehrs zum localhost sind essenziell, um anonymisierte Aktivitäten oder missbräuchliche Zugriffe aufzudecken. Dies zeigt, wie komplex und schnelllebig die digitale Sicherheitswelt geworden ist. Neue Technologien und Protokolle eröffnen einerseits innovative Anwendungen und Produktivitätsgewinne, andererseits entstehen daraus auch neue Einfallstore für Angriffe. Der Schutz von Endgeräten und Netzwerken erfordert damit nicht nur technische Expertise, sondern auch kontinuierliche Wachsamkeit und ein Verständnis für die sich wandelnde Bedrohungslandschaft.

Abschließend zeigt der Fall rund um Chrome-Erweiterungen und MCP, dass Vertrauen in lokale Dienste nicht blind sein darf. Gerade wenn Technologien mit weitreichenden Zugriffsrechten standardmäßig ohne sichere Kontrollmechanismen angeboten werden, ist die Gefahr einer Manipulation oder eines Missbrauchs enorm. IT-Verantwortliche, Entwickler und Anwender sollten daher das Thema Sicherheit bei der Konzeption und Nutzung solcher Systeme von Anfang an berücksichtigen, um die Lücke zwischen Komfort und Schutz bestmöglich zu schließen. Nur so kann gewährleistet werden, dass moderne Anwendungen ihre Vorteile entfalten, ohne gleichzeitig das Sicherheitsrisiko für Einzelne und Organisationen zu erhöhen.