In einer zunehmend digital vernetzten Welt stellt die Bekämpfung von Cyberkriminalität eine der größten Herausforderungen für Staaten und internationale Organisationen dar. Cyberangriffe, Datenmissbrauch und illegale Aktivitäten im Internet nehmen stetig zu und erfordern internationale Kooperationen und rechtliche Rahmenwerke, die grenzüberschreitend gelten und Wirksamkeit entfalten können. In diesem Kontext sind die Cybercrime-Konventionen des Europarats und der Vereinten Nationen bedeutende Instrumente, die sich allerdings deutlich in Entstehung, Ausrichtung und internationaler Akzeptanz unterscheiden. Ein genauer Blick auf beide Konventionen – von der seit 2001 bestehenden Konvention des Europarats (auch bekannt als Budapest-Konvention) bis hin zur erst Ende 2024 verabschiedeten UN-Konvention – offenbart wesentliche Unterschiede in Bezug auf ihre Zielgruppen, den Umgang mit Menschenrechten und die politische Dynamik, die sie umgibt. Die Budapest-Konvention war der erste internationale Vertrag, der einen einheitlichen Rechtsrahmen zur Bekämpfung von Cyberkriminalität schuf.

Sie wurde vom Europarat initiiert und ist mittlerweile von 78 Staaten ratifiziert, darunter viele westliche Länder wie die USA, Kanada und zahlreiche europäische Staaten. Diese Konvention definiert klar eine Reihe von Cyberstraftaten, darunter unbefugter Zugang zu Computersystemen, Datenmanipulation und Computerbetrug. Darüber hinaus enthält sie Prozeduren zur internationalen Zusammenarbeit, wie etwa gegenseitige Rechtshilfe und den Datenaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden, was gerade bei grenzüberschreitenden Cyberstraftaten von enormer Bedeutung ist. Die Konvention legt großen Wert auf den Schutz der Menschenrechte und setzt hohe Standards hinsichtlich Verfahrensgarantien und Datenschutz. Diese Positionierung ist auch ein Grund dafür, dass viele Länder sie als vertrauenswürdig und als zuverlässigen Rahmen für internationale Zusammenarbeit ansehen.

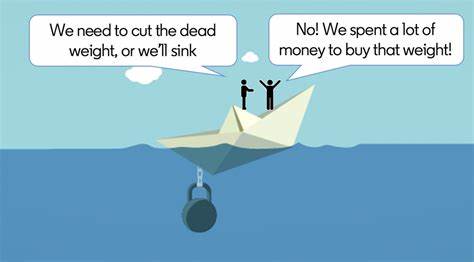

Gerade demokratische Staaten schätzen das ausgeprägte Gleichgewicht zwischen Sicherheitsbedürfnissen und Bürgerrechten, das in der Budapest-Konvention gewahrt wird. Ebenfalls wichtig ist die Rolle der Überwachung und des vertraulichen Austauschs von Beweismitteln, die innerhalb des Konventionsrahmens geregelt werden. Trotz des Erfolgs der Budapest-Konvention in vielen Teilen der Welt gibt es auch deutliche Einschränkungen. Große Schwellenländer wie China, Indien und Russland gehören nicht zu den Unterzeichnern. Viele Staaten aus dem globalen Süden betrachten die Budapest-Konvention vor allem als ein europäisch geprägtes Dokument, das ihre spezifischen Interessen und Herausforderungen nicht angemessen berücksichtigt.

Dieses Defizit an inklusiver Repräsentation hat zu einer Bewegung geführt, die eine universellere, auf dem UN-Niveau verankerte Cybercrime-Konvention fordert. Vor diesem Hintergrund brachte Russland einen Vorstoß für eine neue, von den Vereinten Nationen initiierte Cybercrime-Konvention voran. Diese UN-Konvention, die nach mehrjährigen Verhandlungen 2024 verabschiedet wurde und deren Unterzeichnung 2025 in Hanoi stattfinden soll, zielt darauf ab, eine globale Antwort auf die Herausforderungen der Cyberkriminalität zu schaffen. Viele Länder, insbesondere aus dem globalen Süden, sehen darin eine Möglichkeit, internationaler an künftigen Regelungen beteiligt zu sein. Die UN-Konvention deckt ebenfalls eine breite Palette von Straftaten im Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationstechnologien ab und enthält Regelungen für Ermittlungsbefugnisse und internationale Kooperation.

Die UN-Konvention umfasst prozedurale Maßnahmen wie die beschleunigte Sicherung elektronischer Daten, die Anordnung zur Herausgabe von gespeicherten Daten, die Echtzeitüberwachung von Kommunikationsverkehr und die Möglichkeit zur Verhinderung von Geldwäsche im Zusammenhang mit Cyberkriminalität. Diese Instrumente sind wichtig, um moderne Formen von Straftaten effektiv bekämpfen zu können. Im Vergleich zur Budapest-Konvention führt die UN-Konvention zudem stärkere Anforderungen bei der gegenseitigen Rechtshilfe ein, was insbesondere für Länder von Vorteil ist, die bisher noch keine umfassenden gesetzlichen Grundlagen besitzen. Ein entscheidender Aspekt der UN-Konvention ist die explizite Aufnahme von Schutzmechanismen für Menschenrechte und rechtsstaatliche Verfahren. So sind in verschiedenen Artikeln Garantien für den Schutz personenbezogener Daten, für Nichtdiskriminierung und für die Achtung der Menschenwürde festgeschrieben.

Diese Mechanismen sollen sicherstellen, dass die erweiterten Ermittlungsbefugnisse nicht zu willkürlichen staatlichen Übergriffen oder Menschenrechtsverletzungen führen. Dennoch stoßen diese Bestimmungen auf Skepsis und Kritik, vor allem wegen der mangelnden Kontrollmechanismen auf internationaler Ebene und der begrenzten Durchsetzbarkeit der Rechte in Staaten mit autoritären Regimen. Grenzen und politische Spannungen sind zentrale Themen im Kontext der UN-Konvention. Insbesondere der aktive Einfluss Russlands während der Verhandlungen hat bei vielen westlichen Staaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren Misstrauen hervorgerufen. Russland versuchte, in den Verhandlungsprozess Bestimmungen einzubringen, die bestimmte, unscharf definierte Aktivitäten wie Extremismus und Terrorismus kriminalisieren würden.

Dieses Vorgehen wurde von Kritikerinnen und Kritikern als potenzielle Gefahr für die freie Meinungsäußerung und die digitale Freiheit angesehen. Auch die Aussicht auf eine weitere Verhandlungsrunde, bei der entsprechende Erweiterungen aufgenommen werden könnten, wird mit Sorge betrachtet. Im Gegensatz zu früheren UN-Vertragsverhandlungen zeichnete sich die Ausarbeitung der UN-Cybercrime-Konvention durch eine bisher ungewohnte Transparenz aus. Menschenrechtsorganisationen, Technologiefirmen und Vertreter der Zivilgesellschaft hatten durch Stellungnahmen und direkte Gespräche weitreichende Einflussmöglichkeiten auf den Prozess – wenn auch mit begrenztem Erfolg, was die abschließende Ausgestaltung anging. Diese Offenheit machte die Kontroversen öffentlicher und führte zu einem breiten Diskurs über die Risiken der Konvention für Bürgerrechte und Unternehmenspraktiken, insbesondere im Bereich der Inhaltsmoderation auf Internetplattformen.

Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt betrifft die Verantwortlichkeit von Unternehmen. Die UN-Konvention sieht unter anderem eine Haftung von juristischen Personen vor, allerdings ohne eine klare Definition des Bedarfs an Vorsatz, was bei Plattformbetreibern Ängste vor strafrechtlicher Verfolgung von legitimen Aktivitäten wie Content-Moderation hervorrief. Dies steht im Gegensatz zur Budapest-Konvention, die hier strengere Voraussetzungen an die Strafbarkeit stellt. Trotz der Gemeinsamkeiten in den Grundprinzipien und der Übernahme vieler Kernkonzepte der Budapest-Konvention bleibt die neue UN-Konvention für viele westliche Staaten und Unternehmen ein schwer vertrauenswürdiges Instrument. Die langjährige Erfahrung mit der Budapest-Konvention, ihre fortwährende Auslegung durch den Europarat und die damit verbundene Transparenz schaffen ein Maß an Stabilität und Vorhersehbarkeit, das die UN-Konvention bislang nicht bietet.

Die politischen Entscheidungen einzelner Staaten werden maßgeblich über den Erfolg der UN-Konvention entscheiden. Die USA, als eine der maßgeblichen Informations- und Datenzentren weltweit, haben bislang offen gelassen, ob sie das neue UN-Abkommen unterzeichnen wollen. Ohne die Beteiligung der USA reduziert sich die Effektivität des Vertragswerkes erheblich, da viele relevante Daten nur mit Zustimmung der amerikanischen Behörden zugänglich gemacht werden können. Die Administration unter Präsident Trump zeigte sich skeptisch gegenüber multilateraler Zusammenarbeit und äußerte Sorge über mögliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Hingegen hat sich die Biden-Regierung deutlich zurückhaltender geäußert, was eine spätere Unterstützung des Paktes andeuten könnte.

Europa steht in einer zwiespältigen Position: Während die EU-Kommission und viele Mitgliedsstaaten die praktische Bedeutung der UN-Konvention für die Strafverfolgung anerkennen und eine Unterzeichnung anstreben, äußert der Europäische Datenschutzbeirat Bedenken im Hinblick auf den Datenschutz und die Bürgerrechte. Die Herausforderung liegt darin, einen Ausgleich zwischen Rechtssicherheit, globaler Zusammenarbeit und Schutz der individuellen Freiheitsrechte zu finden. Insgesamt zeigt der Vergleich zwischen der bewährten Budapest-Konvention und der neuen UN-Konvention die Komplexität der internationalen Regelsetzung in einem dynamischen, politisch sensiblen Bereich. Während die Budapest-Konvention einen klaren, demokratisch geprägten und bewährten Rechtsrahmen bietet, versucht die UN-Konvention, breitere Beteiligung zu ermöglichen und insbesondere den Forderungen des globalen Südens Rechnung zu tragen. Die daraus resultierende Spannung zwischen Inklusivität und Schutz der Menschenrechte wird in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle für die Weiterentwicklung des internationalen Cyberrechts spielen.