In den Vereinigten Staaten ist das Fernsehen seit Jahrzehnten ein frei empfangbares Medium, das Millionen von Menschen mit Nachrichten, Bildung und Unterhaltung versorgt. Hinter diesem scheinbar selbstverständlichen Zugang steht ein System, das auf der öffentlichen Eigentümerschaft der Rundfunkfrequenzen basiert. Der Staat stellt breite Frequenzbereiche zur Verfügung, damit Sender ihre Programme über die Luft ausstrahlen. Im Gegenzug müssen diese Programme für jedermann frei empfangbar sein. Diese Balance ist essenziell für eine demokratische Kultur, weil sie sicherstellt, dass alle Menschen – unabhängig von Einkommen oder Wohnort – Zugang zu wichtigen Informationen haben.

Doch aktuell steht dieses bewährte System vor einer gravierenden Veränderung durch eine neue Technik namens ATSC 3.0. Der Übergang zu diesem digitalen Fernsehstandard bedeutet nicht nur technische Neuerungen, sondern vor allem eine Einführung von Digital Rights Management (DRM) in die Übertragung. Was auf den ersten Blick als technischer Fortschritt erscheint, birgt erhebliche Gefahren für die freie Zugänglichkeit und Vielfalt des Rundfunks. Der Begriff Digital Rights Management bezeichnet ein digitales Rechtemanagement, das darauf abzielt, den Zugriff auf Inhalte zu kontrollieren und zu beschränken.

Im Kontext der neuen ATSC 3.0-Technologie würden Fernsehsignale verschlüsselt ausgestrahlt und könnten nur noch mit empfangsberechtigten Geräten entschlüsselt werden. Für die Zuschauer bedeutet das im Klartext: Sie müssten neue Fernseher kaufen, die diese Entschlüsselung unterstützen, um weiterhin frei empfangbare Programme sehen zu können, die zuvor kostenlos auf jedem herkömmlichen Gerät abrufbar waren. Die National Association of Broadcasters, Lobbygruppe der amerikanischen Fernsehsender, vertreten dieses Modell und versprechen interaktive Funktionen und neue Features. Doch diese Versprechen dürfen nicht über die grundlegenden Auswirkungen hinwegtäuschen.

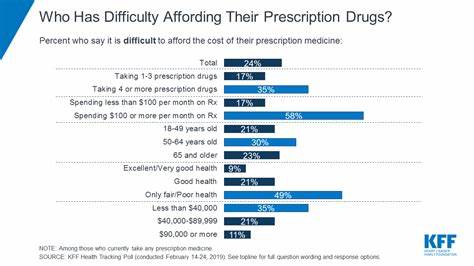

Der frei empfangbare Rundfunk ist auch in unserer digitalen Ära eine wichtige Ressource vor allem für Menschen mit geringem Einkommen oder in ländlichen, infrastrukturell benachteiligten Regionen. Weil viele dieser Haushalte auf kostenfreies Fernsehen angewiesen sind, stellt das neue DRM-beschränkte System eine massive Hürde dar. Der erzwungene Kauf neuer, möglicherweise teurer Geräte, um überhaupt weiterhin Zugang zu einer einst freien Ressource zu haben, ist faktisch eine versteckte Gebühr – ein «Zwangsupgrade» seitens der Medienindustrie. Das widerspricht dem eigentlich demokratischen Grundgedanken des öffentlichen Frequenzspektrums, das allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen zusteht. Von wirtschaftlicher Seite betrachtet droht die Einführung von DRM im Rundfunk zudem eine Innovationsbremse zu werden.

Ein Blick auf frühere DRM-Systeme, beispielsweise im Bereich von DVDs, zeigt, dass solche geschlossenen Systeme die Entwicklung neuer Funktionen und offener Hardware stark behindern können. Während herkömmliche Rundfunksysteme es erlauben, innovative Empfangsgeräte oder Zusatzfunktionen von Dritten zu entwickeln, setzt ein zentral kontrolliertes Lizenzierungs- und Verschlüsselungssystem die Entwicklung faktisch außer Kraft. Die Innovationskraft wird so monopolisiert, während die Nutzer mit technischen Einschränkungen leben müssen. Damit steht auch die Angebotsvielfalt auf dem Spiel, da unabhängige Gerätehersteller und neue Player vom Markt ausgeschlossen werden könnten. Doch nicht nur ökonomische und technische Aspekte sind betroffen, auch kreative und gesetzlich verankerte Rechte geraten durch DRM infrage.

Fair Use oder andere Ausnahmeregelungen im Urheberrecht erlauben es beispielsweise, Fernsehprogramme für den privaten Gebrauch zeitlich versetzt zu sehen oder Werbung zu überspringen. DRM-Systeme, die Nutzung in Abhängigkeit von Lizenzschlüsseln kontrollieren, können diese legitimen Handlungen verhindern. Nutzer müssten explizit von der zuständigen Behörde Ausnahmen beantragen – ein bürokratischer Mehraufwand, der insbesondere Privathaushalte überfordern kann. Dies widerspricht dem Prinzip eines offenen, nutzerfreundlichen Zugangs zu kulturschaffenden Medien und schränkt die individuelle Freiheit ein. Aus gesellschaftlicher Sicht steht viel auf dem Spiel.

Öffentlich-rechtliche und private Rundfunksender nutzen das Spektrum, um Menschen in Notlagen zu erreichen, wichtige Informationen zu verbreiten oder Kulturangebote zu teilen. Ein verschlüsselter, kommerziell gesteuerter Zugang kann die Reichweite solcher Programme drastisch reduzieren. Gerade in Krisenzeiten wie Naturkatastrophen oder politischen Umbrüchen ist der freie Zugang zu Nachrichten von existenzieller Bedeutung. Wer diskriminiert wird, weil er sich technische Aufrüstungen nicht leisten kann, wird von der Gesellschaft abgeschnitten. Ein offenes Rundfunksystem ist somit ein unverzichtbarer Bestandteil sozialer Teilhabe und demokratischer Sicherheit.

Die Federal Communications Commission (FCC), die US-amerikanische Regulierungsbehörde für Kommunikation, steht vor der Herausforderung, diese komplexen Interessen gegeneinander abzuwägen. Während die Industrie Innovation und Mehrwert verspricht, ist die Gefahr einer Privatisierung eines öffentlichen Guts offenkundig. Open-Source-Initiativen, Verbraucherschutzorganisationen und digitale Bürgerrechtsgruppen wie die Electronic Frontier Foundation fordern daher vehement, die geplante Einführung des DRM-Broadcasting abzulehnen. Statt die Luftwellen in die Hand mächtiger Konzerne zu legen, sollte der Fokus auf der Erhaltung eines freien, zugänglichen Medienraums liegen. Zudem sollten Alternativen geprüft werden, die Innovation und Fortschritt ermöglichen, ohne dabei Zugänglichkeit und Nutzerrechte einzuschränken.

Technologische Weiterentwicklungen können beispielsweise durch freiwillige Erweiterungen oder zusätzliche Dienste erfolgen, ohne den grundlegenden freien Empfang zu beeinträchtigen. Das könnte bedeuten, dass interaktive Zusatzfunktionen zwar angeboten, aber nicht zur Bedingung für den Empfang gemacht werden. So würde die Freiheit der Konsumentinnen und Konsumenten gewahrt, und gleichzeitig könnte das Medium Fernsehen zukunftsfähig bleiben. Es ist wichtig, dass die Regulierung der öffentlichen Frequenzen transparent erfolgt und breite gesellschaftliche Beteiligung möglich ist. Die weitreichenden Folgen für alle Bevölkerungsschichten müssen ins Zentrum der Betrachtung gestellt werden.