Die Programmierwelt ist geprägt von Imperativem Code, bei dem Kontrollstrukturen wie if-Bedingungen und Schleifen dominieren. Ebenso findet man häufig funktionale Konzepte wie map oder reduce, die für Datenverarbeitung und Aggregation genutzt werden. Doch es gibt eine elegante und zugleich mächtige Methode, Probleme zu lösen, ohne diese bekannten Konstrukte zu verwenden – die relationale Algebra. Sie wird oft auf Datenbanken reduziert, doch ihre Anwendungen reichen weit darüber hinaus und bieten eine faszinierende Sicht auf Programmierung und Datenmanipulation. Relationale Algebra hat ihren Ursprung in der theoretischen Informatik und Datenbanktheorie.

Sie definiert eine Reihe von Operationen auf Relationen, die Daten in einer tabellarischen Struktur repräsentieren. Diese Operationen ermöglichen das Kombinieren, Filtern, Zusammenfassen und Transformieren von Daten vollständig deklarativ. Dieses Paradigma unterscheidet sich grundlegend von imperativen und funktionalen Ansätzen dadurch, dass es keine expliziten Kontrollstrukturen benötigt. Stattdessen wird die gewünschte Datenmenge als Ergebnis relationaler Operationen formuliert. Konkret können wir uns ein Beispiel vorstellen, bei dem Blogartikel nach Monaten gruppiert werden sollen, um sie in einer Art Kanban-Board darzustellen.

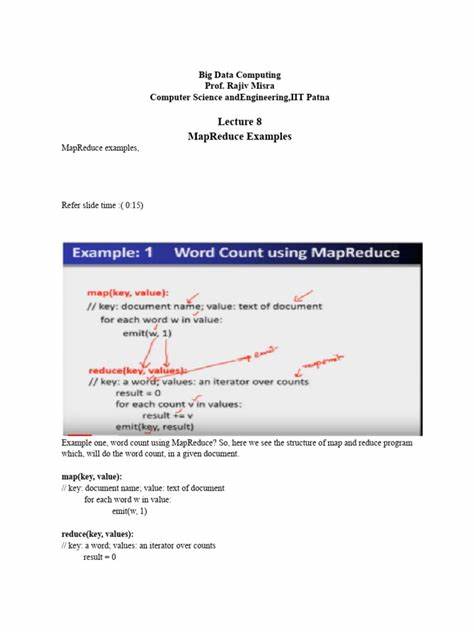

Das Problem scheint auf den ersten Blick trivial, wird jedoch komplex, wenn alle Monate zwischen dem ersten und letzten Veröffentlichungsdatum einbezogen werden sollen – selbst wenn diese Monate keine Artikel enthalten. In klassischem Programmierstil wird dies meistens durch Schleifen und Konditionen gelöst, oft mit map oder reduce für Gruppierungen und Aggregationen. Mit relationaler Algebra unterscheidet sich die Herangehensweise fundamental. Zunächst werden die Artikel als Relation mit Attributen wie ID, Veröffentlichungsdatum und Titel dargestellt. Eine Erweiterung der Relation mit einer neuen Spalte „Monat“ erfolgt durch Berechnung des Monatsanfangswerts des Veröffentlichungsdatums.

Diese Erweiterung benötigt keine Schleifen; sie definiert lediglich eine neue Spalte, die durch eine überrelationale Operation erzeugt wird. Im nächsten Schritt wird der minimale und maximale Monat innerhalb der Artikelmenge gefunden. Das entspricht einer Aggregation: Min und Max auf der Monatsspalte. Auch dies geschieht innerhalb der relationalen Algebra mittels einer Zusammenfassungsoperation, die auf der gesamten Menge operiert, ohne explizite Iterationen. Der wohl überraschendste Schritt ist das Generieren aller Monate zwischen minimalem und maximalem Monat.

Hier nimmt man einen Anfangswert und einen Endwert, definiert eine Schrittfunktion, die jeweils einen Monat zum Datum addiert, und erzeugt so eine relationale Folge von Monaten als eigenständige Relation. Diese Technik ähnelt der bekannten generate_series Funktion in SQL, allerdings als native Relation innerhalb der relationalen Algebra. Danach folgt das Verbinden der kompletten Monatstabelle mit den Artikeln, so dass zu jedem Monat eine Unterrelation aller in diesem Monat veröffentlichten Artikel gehört. Diese Operation ist vergleichbar mit einem LEFT JOIN mit anschließender Aggregation, geschieht aber mit einem einzigen relationalen Operator namens „image“. Das Ergebnis ist eine Relation, die den Monat und eine relationale Untermenge der Artikel als neues Attribut enthält.

Optional kann man unerwünschte Monate – also jene ohne Artikel – durch Ausschlussoperatoren entfernen. Auch diesen Schritt übernimmt die relationale Algebra mit ihrer eigenen Filterfunktion, die ohne imperative Kontrollstrukturen auskommt. Dieser gesamte Prozess wird sauber und prägnant formuliert, ohne if-Abfragen, while- oder foreach-Schleifen, ohne map oder reduce. Die Klarheit entsteht durch die deklarative Natur der relationalen Algebra: Man beschreibt das Ergebnis anstatt die Schritte zu einem Ergebnis. Diese neue Art der Datenverarbeitung bietet mehrere Vorteile.

Erstens sind Programme in relationaler Algebra meist weniger fehleranfällig, da viele typische Fehlerquellen wie falsche Schleifenbedingungen oder unerwartete Seiteneffekte entfallen. Zweitens gewinnt die Lesbarkeit, da das Programm die logischen Schritte der Datentransformationspipeline übersichtlich darstellt. Drittens ergeben sich neue Optimierungschancen für Datenbanksysteme oder andere relationale Engines, die die zugrundeliegenden Operationen hoch effizient umsetzen können. Ein weiteres interessantes Merkmal ist die Informationstransparenz. Da keine Objekte oder Klassen definiert werden, sondern reine Datenrelationen transportiert werden, ist die Schnittstelle zwischen verschiedenen Komponenten oder sogar Systemen und deren Kommunikation besonders einfach, robust und flexibel.

Dies fördert die Zusammenarbeit zwischen Frontend und Backend, da der Datenaustausch auf einem gemeinsamen Datenmodell basiert, das unabhängig von Implementierungsdetails ist. Auf Grundlage dieser Prinzipien kann man komplexe Features, wie etwa ein Kanban-Board mit automatischer Gruppierung und Filterung von Einträgen, implementieren ohne klassische Programmiermuster. Die sogenannte Bmg-Bibliothek für Ruby demonstriert diesen Ansatz beispielhaft: Entwickler können Relation Operations verwenden, um einfache, elegante und leicht testbare Programme zu schreiben. Darüber hinaus lässt sich die relationale Methode auch in die Welt von JavaScript überführen – als Teil des zunehmenden Trends „No Code“ beziehungsweise „Low Code“, der versucht, Programmierlogik auf höherem Abstraktionsniveau zu modellieren. Das eröffnet auch in modernen Webanwendungen neue Wege, Datenverwaltung schlank und formal korrekt zu gestalten.

Wer sich mit relationaler Algebra beschäftigt, erkennt schnell die Parallelen und Unterschiede zur SQL-Welt. Während SQL in erster Linie Abfragesprache für relationale Datenbanken ist, ist relationale Algebra ein fundamentales Modell und auch Werkzeug zur Datenmanipulation im weiteren Sinne außerhalb von Datenbanken. Diese Sichtweise erlaubt es, relationale Konzepte direkt in Anwendungen zu integrieren, um Datenstrukturen konsistent und ausdrucksstark abzubilden. Darüber hinaus sind Möglichkeiten zur Validierung und zum Testen des Codes enger mit den Datenmodellen verflochten. Die relationalen Operatoren beinhalten eingebaute Mechanismen, um die Integrität der Ergebnisse sicherzustellen.

So kann man nicht nur das Ergebnis validieren, sondern auch Spezifikationen und Korrektheitskriterien formal formulieren und überprüfen. Natürlich ist relationale Algebra kein Allheilmittel. Sie erfordert ein Umdenken in der Softwareentwicklung und ist weniger intuitiv für Entwickler, die tiefer im imperativen oder objektorientierten Paradigma verwurzelt sind. Die Lernkurve ist spürbar, und für manche Anwendungsfälle, besonders jene, die stark zustandsorientiert oder prozesshaft sind, ist der relationale Ansatz nicht zwingend geeigneter als klassische Methoden. Dennoch bietet relationale Algebra eine spannende, elegante und zukunftsweisende Alternative.

Besonders bei komplexen Datenstrukturen und Gruppenoperationen entfaltet sie ihre Stärken und zeigt, wie Vieles ohne explizite Kontrollstrukturen gelingen kann. Projekte wie die Bmg-Bibliothek belegen den Praxiswert dieses Ansatzes bereits heute. Ein weiterführender Gedanke betrifft die Architektur von Softwaresystemen. Wenn Daten als reine Information in Form von Relationen betrachtet werden, reduziert dies Abhängigkeiten zwischen Modulen. Klassen oder Objekte, oftmals der Dreh- und Angelpunkt traditioneller Architekturen, werden entbehrlich – zumindest für den Datentransport zwischen Komponenten.

Das fördert lose Kopplung, bessere Testbarkeit und erleichtert die Integration heterogener Systeme. Diese Sichtweise stützt sich auf die Annahme, dass Information der eigentliche Kern jeder Software ist. Die Implementierungsdetails wie Klassenstruktur oder Vererbung sind sekundär. Dies erinnert an Codd’s Prinzip der Essenzialität in der relationalen Theorie – der Idee, dass nur das Wesentliche, die Information, wirklich relevant ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass relationale Algebra als eigenständige Programmiersprache oder als abstrakte Schicht eine elegante und mächtige Alternative zu if-, while- oder map-/reduce-basierten Lösungen darstellt.

Sie eignet sich hervorragend für die präzise und ausdrucksstarke Manipulation komplexer relationaler Daten ohne den Ballast traditioneller Kontroll- und Iterationsstrukturen. Dieses Paradigma ist zukunftsträchtig und verdient mehr Beachtung in der modernen Softwareentwicklung. Mit Beispielen und Bibliotheken, die zeigen, wie sich relationale Ansätze praktisch anwenden lassen, können Entwickler neue Wege beschreiten, um Software einfacher, robuster und verständlicher zu gestalten. Für alle, die den Umgang mit Daten beherrschen und klare, vorhersagbare Programme schreiben wollen, eröffnet relationale Algebra eine faszinierende Welt – ganz ohne if, while, map oder reduce.