Im Zeitalter der Digitalisierung stellt sich zunehmend die Frage, wie sich die Nutzung von Technologie auf das kognitive Altern auswirkt. Ältere Menschen, die mit Computern, Smartphones und dem Internet vertraut sind, schaffen möglicherweise eine Art „technologischen Schutz“, der ihre geistige Gesundheit unterstützt. Eine aktuelle Meta-Analyse, die über 400.000 Erwachsene mittleren und höheren Alters untersucht hat, zeigt beeindruckende Zusammenhänge zwischen digitaler Techniknutzung und einem reduzierten Risiko für kognitive Beeinträchtigungen oder Demenz. Dabei steht nicht nur die Frage im Raum, ob Technologie schadet oder nützt, sondern wie genau diese Effekte zustande kommen und welche Mechanismen sie fördern.

Diese Erkenntnisse sind essenziell für die Gestaltung von Präventionsprogrammen und altersgerechten Digitalangeboten, die das Wohlbefinden älterer Menschen nachhaltig verbessern können. Das Verständnis der komplexen Beziehung zwischen technologischem Engagement und kognitiver Gesundheit wirft neue Perspektiven auf die altersbedingten Herausforderungen auf und betont die Rolle von digitaler Teilhabe als förderlichen Faktor für ein gesundes Altern. Technologie und kognitive Gesundheit – zwei Welten im Wandel Die ältere Generation der sogenannten digitalen Pioniere wächst heran. Für sie war der Einstieg in das digitale Zeitalter oft ein bewusster Lernprozess, der zunächst mit Skepsis und Unsicherheit verbunden war. Heute, da diese Menschen in ein Alter kommen, das mit einem erhöhten Risiko für Altersdemenz und kognitive Einschränkungen einhergeht, eröffnen sich spannende Möglichkeiten und Fragen zugleich.

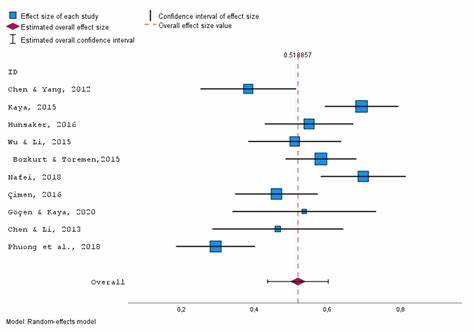

Die „Digitale Demenz“ wurde jahrelang vielfach als Warnsignal diskutiert – die Vorstellung, dass exzessive Nutzung digitaler Geräte zu kognitivem Verfall führen könnte. Doch die Meta-Analyse stellt dieser These eine fundierte Gegenthese gegenüber: das Konzept der „Technologischen Reserve“. Dieses beschreibt eine Art geistiges Polster, das durch den Umgang mit digitalen Medien aufgebaut wird und dazu beiträgt, kognitive Funktionen zu erhalten oder langsamer abzubauen. Die Meta-Analyse und ihre Methodik Die Auswertung basiert auf Daten aus 136 wissenschaftlichen Studien, die über verschiedene renommierte Datenbanken gesammelt wurden. Die untersuchten Personen waren im Durchschnitt knapp 69 Jahre alt, und die Studien beinhalteten sowohl Querschnitts- als auch Langzeitbeobachtungen mit einem Zeitraum von bis zu 18 Jahren.

Die wichtigsten Kennzahlen im Fokus der Analyse waren das Odds Ratio und das Hazard Ratio, also statistische Größen, die das Risiko für kognitive Beeinträchtigungen und den Verlauf kognitiven Verfalls messen. Die Ergebnisse zeigten, dass Technologie-Nutzer ein um mehr als 50 Prozent geringeres Risiko für kognitive Einschränkungen hatten als Nicht-Nutzer. Zudem verlangsamt sich der zeitabhängige Abbau kognitiver Fähigkeiten durch digitale Aktivitäten signifikant. Demografische, sozioökonomische und gesundheitliche Faktoren wurden berücksichtigt und beeinflussten das Ergebnis nicht maßgeblich. Auch Studien mit hoher methodischer Qualität bestätigten die signifikanten Effekte.

Diese Robustheit legt nahe, dass der positive Einfluss von Technologie auf die geistige Gesundheit nicht bloß Zufall oder durch Drittfaktoren erklärbar ist. Wie Technologie die kognitive Reserve stärkt Die kognitive Reserve gilt als eine Art geistiger Puffer, der hilft, Hirnschäden auszugleichen und Funktionen länger aufrechtzuerhalten. Digitale Technologien fördern diese Reserve durch eine Vielzahl von Mechanismen. Die Nutzung von Computern, Smartphones und dem Internet fordert das Gehirn heraus und regt kognitive Prozesse wie Problemlösen, Gedächtnis und Aufmerksamkeit an. Darüber hinaus beinhaltet technischer Umgang häufig soziale Interaktion – etwa über soziale Netzwerke, Videotelefonie oder Online-Communities – was zusätzlich das Gehirn stimuliert und Gefühle der Einsamkeit und Isolation vermindern kann.

Eine aktive Teilnahme an digitalen Medien trägt somit zur geistigen Flexibilität bei und verbessert mentale Gesundheit und Wohlbefinden. Auch Apps zur kognitiven Förderung, Lernplattformen und spielerische Übungen mit digitalen Spielen wirken als Trainingselemente, die den kognitiven Abbau bremsen können. Dabei ist es nicht allein die Quantität der Nutzung entscheidend, sondern vor allem die Art und Qualität der digitalen Aktivitäten, welche die kognitive Gesundheit am positivsten beeinflussen. Digitale Medien eröffnen neue Teilhabemöglichkeiten Digitale Technologien bieten älteren Menschen innovative Wege, am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben teilzuhaben. Besonders in Zeiten, in denen physische Kontakte eingeschränkt sind, etwa während der COVID-19-Pandemie, zeigen virtuelle Kommunikationsmittel ihren Wert in der Aufrechterhaltung sozialer Bindungen.

Das Gefühl der Verbundenheit und die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben haben nachweislich positive Auswirkungen auf das mentale und emotionale Befinden. Zudem erleichtern digitale Anwendungen den Zugang zu Informationen, Gesundheitsdiensten und Bildung. Senioren, die internetaffin sind, informieren sich besser über Gesundheitsfragen, nehmen verstärkt an Präventionsprogrammen teil und können eigenverantwortlicher mit chronischen Erkrankungen umgehen. Diese Aspekte wirken sich direkt und indirekt förderlich auf die kognitive Gesundheit aus. Welche Risiken bestehen dennoch? Trotz der zahlreichen Vorteile gibt es auch Herausforderungen und Risiken im Umgang mit digitalen Medien im Alter.

Einige Studien weisen darauf hin, dass exzessive oder passive Nutzung, beispielsweise stundenlanges Fernsehen oder zielloses Scrollen auf sozialen Plattformen, geistig eher belastend sein kann. Digitale Überforderung, fehlende digitale Kompetenzen oder mangelnde Zugänge (digitale Kluft) führen zudem bei vielen Senioren zu Frustrationen und sozialer Isolation. Des Weiteren bergen Sorgen hinsichtlich Datenschutz und Cyberkriminalität eine psychische Belastung. Auch Ablenkung und Multitasking, etwa durch Smartphone-Nutzung im Straßenverkehr, zeigen negative Effekte auf Aufmerksamkeit und Sicherheit. Die Balance zwischen Nutzen und Risiken zu finden, bildet eine zentrale Aufgabe für Forschung, Politik und Gesellschaft, um digitale Angebote altersgerecht und unterstützend zu gestalten.

Implikationen für Forschung und Praxis Die Ergebnisse der Meta-Analyse betonen die Notwendigkeit, digitale Technologien systematisch als Ressource im Bereich der kognitiven Gesundheitsförderung zu betrachten. Zukünftige Forschung sollte vor allem die kausalen Mechanismen der „Technologischen Reserve“ genauer erforschen und unterschiedliche Arten sowie Zeitpunkte der Technologieexposition untersuchen. Auch der Einfluss sozialer, kultureller und individueller Faktoren auf den Zugang und Nutzen digitaler Medien ist ein wichtiger Aspekt. Für die Praxis bedeutet dies, digitale Bildung und technologiegestützte Angebote für ältere Menschen weiter auszubauen und barrierefrei zu gestalten. Altere sollten befähigt werden, digitale Technologien selbstbestimmt und sicher zu nutzen, um davon bestmöglich zu profitieren.

Pflegeeinrichtungen, Gesundheitssysteme und kommunale Einrichtungen spielen hier eine Schlüsselrolle. Technologische Innovationen, etwa durch Künstliche Intelligenz oder personalisierte Anwendungen, könnten zukünftige Möglichkeiten bieten, die Versorgung und Lebensqualität älterer Menschen gezielt zu verbessern und kognitive Fähigkeiten zu unterstützen. Fazit Die Nutzung digitaler Technologien ist weit mehr als ein bloßes Freizeitvergnügen – sie kann ein essenzieller Baustein für mentale Gesundheit und kognitive Leistungsfähigkeit im Alter sein. Die vorliegende Meta-Analyse zeigt eindrucksvoll, dass der digitale Umgang das Risiko für kognitive Beeinträchtigungen und Demenz vermindert und den kognitiven Abbau verlangsamt. Mit einer zukunftsorientierten Ausrichtung auf technologische Teilhabe und digitalen Kompetenzen kann das Altern geistig aktiver und selbstbestimmter gestaltet werden.

Dies birgt Chancen für ein längeres, gesünderes Leben in einer zunehmend digitalisierten Welt, in der der Schatz der Erfahrung mit der Kraft der Technik verbunden wird.