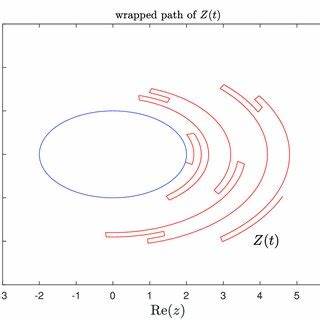

Die Suche nach dem effizientesten Weg in einem digitalen oder realweltlichen Raum zählt zu den grundlegenden Problemen in der Informatik, Robotik oder im Bereich der künstlichen Intelligenz. Besonders in Umgebungen mit komplexen und vielschichtigen Strukturen stößt die klassische Pfadsuche schnell auf Herausforderungen hinsichtlich Performance und Genauigkeit. Eine bemerkenswerte Weiterentwicklung innerhalb dieses Themengebiets ist die quantisierte Pfadsuche, die eine Kombination aus Quantisierung und bewährten Pathfinding-Algorithmen darstellt, um den Suchprozess zu optimieren und handhabbarer zu machen. Die quantisierte Pfadsuche lebt von der Idee, die Eingabedaten beziehungsweise Koordinaten in diskrete Einheiten zu unterteilen. Dabei erfolgt eine Transformation des Eingangsraums in ein begrenztes Raster, wodurch der ehemals kontinuierliche Raum in eine endliche Anzahl von Zuständen überführt wird.

Diese Methode erleichtert nicht nur das Handling der Datenmenge, sondern macht die Suchalgorithmen schneller und ressourcenschonender, da sie mit einer vordefinierten Menge von quantisierten Punkten arbeiten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen, die häufig mit Fließkommazahlen und unendlich möglichen Positionen operieren, bietet die Quantisierung eine endliche und überschaubare Struktur. Dies bedeutet zwar in der Theorie eine Einschränkung der Präzision, allerdings kann durch geschickte Wahl der Quantisierungsstufen eine Balance zwischen Ablaufgeschwindigkeit und Genauigkeit erzielt werden. Durch die Anwendung eines festen, wohldefinierten Bereichs wird zudem einer unendlichen Suche natürlich entgegengewirkt, was sich besonders bei Suchverfahren wie A* (A-Star) als Vorteil herausstellt. Die Implementierung dieser Technik gliedert sich im Wesentlichen in drei Schritte.

Zunächst wird der Raum, innerhalb dessen der Pfad gesucht wird, quantisiert. Im nächsten Schritt erfolgt die Ausführung des eigentlichen Pfadsuchalgorithmus, der auf dem quantisierten Raum operiert. Zuletzt wird das gefundene Ergebnis, also die Abfolge der quantisierten Punkte, wieder zurück in den ursprünglichen, kontinuierlichen Raum transformiert, um eine annähernde, aber praktikable Lösung zu erhalten. Die Rust-Bibliothek „quantized-pathfinding“ ist ein praktisches Beispiel für eine solche Umsetzung. Sie inkludiert in ihrem Funktionsumfang die Möglichkeit, die Quantisierung in beliebigen Dimensionen durchzuführen, was die Methode für eine Vielzahl von Anwendungsfällen tauglich macht - von klassischen 2D-Pfaden bis hin zu komplexeren Zustandsräumen.

In einem Minimalkonzept wird beispielsweise ein zweidimensionales Raster mit acht Stufen pro Achse erstellt, welches von Start zu Ziel mittels quantisierter A* Suche (q_astar2d) durchlaufen wird. In dieser einfachen Anwendung werden zunächst die zwei Eckpunkte des Rasters definiert und ausgehend vom Startpunkt werden mögliche Nachbarpositionen abgefragt, welche innerhalb der Grenzen des quantisierten Gitters liegen. Die Kosten für die Bewegungen werden dabei als konstant angenommen, um den Fokus auf die Pfadsuche selbst zu legen. Das Ziel ist damit klar definiert, die Abbruchbedingung der Suche liegt in der Erreichung der quantisierten Koordinaten des Zielpunktes. Ein zentrales Merkmal dieser Methode ist die starke Typisierung und Modularität.

Innerhalb des Codes sind Traits und Quantizer generisch gehalten, was bedeutet, dass sie auf verschiedenste Datentypen und Dimensionen anwendbar sind. Gleichzeitig wird durch die Diskretisierung die Komplexität der Klasse von Nachbarn überschaubar gehalten, sodass der Algorithmus seine Ressourcen effizient einsetzt. Die Vorteile der quantisierten Pfadsuche gehen weit über reine Effizienzsteigerung hinaus. Indem die Suche auf endliche Zustände beschränkt wird, lassen sich Szenarien besser analysieren, in denen die Umgebung nur mit einer gewissen Auflösung erfasst werden kann - beispielsweise Robotik in einem Gitterraum, Umweltsimulationen oder Spieleentwicklung. Gleichzeitig werden potentielle Fehler, die aus Gleitkommaungenauigkeiten entstehen könnten, stark minimiert.

Trotz dieser positiven Aspekte gibt es auch Herausforderungen, die es zu bedenken gilt. Die Wahl der Quantisierungstiefe hat großen Einfluss auf die Genauigkeit des ermittelten Pfades. Bei zu grober Quantisierung kann das Ergebnis unter Umständen unbrauchbar werden, während eine zu feine Quantisierung den Vorteil der Effizienz wieder schmälert und den Algorithmus ähnlicher zu traditionellen Methoden macht. Hier ist also eine kluge Abwägung basierend auf den Anforderungen des jeweiligen Projekts gefragt. Weiterhin benötigt der Anwender ein grundlegendes Verständnis der Schnittstellen der Bibliothek, insbesondere was die notwendigen Traits und quantisierenden Funktionen betrifft.

Die Eingabe und Ausgabe erfolgt oftmals in generischen, vektorbasierten Datentypen, was eine gewisse Lernkurve mit sich bringen kann. Der Nutzen einer quantisierten Pfadsuche ist besonders in Umgebungen mit Beschränkungen von Ressourcen erkennbar. Beispielsweise können eingebettete Systeme, die in der Robotik oder autonomen Fahrzeugen zum Einsatz kommen, erheblich von der niedrigen Berechnungskomplexität profitieren. Darüber hinaus bietet die Kombination mit klassischen heuristischen Verfahren wie A* eine robuste Grundlage für systematische und schnelle Lösungsfindung. Die Entwicklung und Pflege von Open Source Bibliotheken wie quantized-pathfinding unterstützen die Erweiterung dieses Ansatzes und regen zum Mitmachen sowie zur Weiterentwicklung an.