Die Beziehung zwischen der Nutzung digitaler Technologien und dem kognitiven Altern ist zu einem zunehmend wichtigen Forschungsfeld geworden, insbesondere da die erste Generation von Digitalpionieren das Alter erreicht hat, in dem Demenzrisiken zunehmen. Die Frage, ob die tägliche Interaktion mit digitalen Geräten das Gehirn im Alter eher fördert oder schädigt, steht im Mittelpunkt aktueller Studien und Debatten. Eine kürzlich veröffentlichte Meta-Analyse, die über 400.000 ältere Erwachsene einbezog, liefert wertvolle Einblicke und widerlegt teilweise die weit verbreitete Angst vor sogenannter „digitaler Demenz“. Der Begriff „digitale Demenz“ beschreibt die Annahme, dass ständiger Medien- und Technologiekonsum die geistigen Fähigkeiten schwächt.

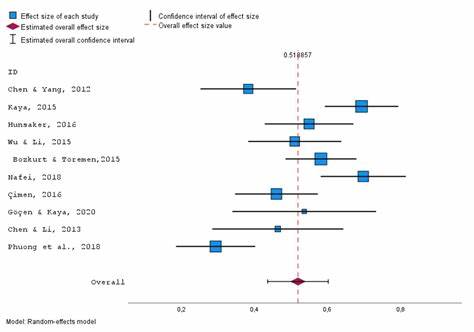

Doch die jüngsten Erkenntnisse aus Beobachtungs- und Kohortenstudien stellen diese Hypothese infrage. Stattdessen gewinnt das Konzept der „technologischen Reserve“ an Bedeutung. Diese Theorie besagt, dass Aktivität mit digitalen Technologien kognitive Reserven aufbaut, welche die geistigen Fähigkeiten im Alter schützen und erhalten können. Die Meta-Analyse basierte auf einer systematischen Auswertung von über 130 wissenschaftlichen Veröffentlichungen, von denen 57 Studien in die statistische Analyse mit einbezogen wurden. Die Teilnehmer waren im Durchschnitt etwa 69 Jahre alt und wurden über Zeitspannen von bis zu 18 Jahren beobachtet.

Das Ergebnis zeigte, dass der Gebrauch von digitalen Technologien deutlich mit einem geringeren Risiko für kognitive Beeinträchtigungen verbunden war. Konkret reduzierte die Nutzung digitaler Geräte das Odds Ratio für kognitive Verschlechterungen auf etwa 0,42, was eine starke Schutzwirkung darstellt. Ebenso sank die Geschwindigkeit kognitiven Abbaus messbar, was besonders für die langfristige Erhaltung geistiger Leistungsfähigkeit relevant ist. Ein zentraler Befund war, dass diese positiven Effekte auch dann bestehen blieben, wenn wichtige Einflussgrößen wie demografische Faktoren, sozioökonomischer Status, Gesundheitszustand und bekannte Reserven wie Bildung berücksichtigt wurden. Dies unterstreicht die unabhängige Bedeutung von Technologie als potenziell schützender Faktor für die geistige Gesundheit im Alter.

Die Qualität der untersuchten Studien wurde systematisch geprüft und hohe methodische Standards bestätigten die Robustheit der Ergebnisse. Die Mechanismen hinter dem Schutz der kognitiven Gesundheit durch digitale Technik sind vielfältig und komplex. Zum einen erfordern viele digitale Anwendungen aktive kognitive Beteiligung, etwa das Lernen neuer Fähigkeiten, Steuern von Geräten oder Problemlösen bei technischen Herausforderungen. Dies stimuliert verschiedene Hirnregionen und kann der kognitiven Reserve zugutekommen. Zum anderen ermöglichen digitale Technologien die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte, was ein bekannter Schutzfaktor gegen kognitiven Verfall und Demenz ist.

Kommunikationsplattformen wie Videotelefonie und soziale Netzwerke können Einsamkeit und Isolation entgegenwirken und damit indirekt die Hirngesundheit unterstützen. Darüber hinaus spielen Bewegung und eine generell aktive Lebensgestaltung eine Rolle. Einige Anwendungen fördern gezielte körperliche Aktivität, die sich ebenfalls günstig auf das Gehirn auswirkt. So genannte Exergames, die Bewegung mit Spielen kombinieren, bieten hierbei ein innovatives Potential für ältere Menschen. Trotz dieser vielversprechenden Befunde gibt es wichtige Fragen, die weitere Forschung erfordert.

Die bisherigen Studien basieren überwiegend auf Beobachtungsdaten, was Ursache-Wirkung-Zusammenhänge nicht eindeutig klärt. Es ist denkbar, dass besonders fitte und kognitiv gesunde Menschen eher digitale Technologien verwenden, was die Schutzwirkung verstärkt erscheinen lässt. Zukünftige randomisierte kontrollierte Studien könnten hier für mehr Klarheit sorgen. Ebenso ist unklar, wie verschiedene Arten von Technologien und deren Nutzungsintensität die kognitive Gesundheit im Detail beeinflussen. So können passive Bildschirmzeit und intensive interaktive Nutzung unterschiedliche Auswirkungen haben.

Auch der Zeitpunkt im Lebensverlauf, an dem Menschen digitale Medien zu nutzen beginnen, spielt möglicherweise eine Rolle. Die gesellschaftlichen Implikationen dieser Forschung sind erheblich. Die immer größer werdende digitale Spaltung zwischen jüngeren, technikaffinen Generationen und älteren Menschen könnte sich negativ auf die kognitive Gesundheit der letzteren auswirken. Programme zur Förderung digitaler Kompetenzen und zur niedrigschwelligen Einführung älterer Menschen in neue Technologien können daher nicht nur die Teilhabe ermöglichen, sondern auch die geistige Gesundheit nachhaltig verbessern. Darüber hinaus bieten digitale Technologien innovative Möglichkeiten für die Früherkennung und Überwachung kognitiver Veränderungen.

Passive digitale Biomarker, etwa durch Analyse der Computernutzung oder Smartphonenutzung, könnten zukünftig helfen, frühzeitig Risikopersonen zu identifizieren und entsprechende Interventionen einzuleiten. Auch im Bereich der therapeutischen Ansätze sind digitale Interventionen vielversprechend. Kognitive Trainingsprogramme, Online-Selbsthilfeplattformen oder personalisierte digitale Anwendungen können zur Verbesserung oder zum Erhalt kognitiver Fähigkeiten beitragen. Dabei bleibt stets die individuelle Anpassung und die psychologische Akzeptanz ein zentraler Erfolgsfaktor. Zusammenfassend zeigt die aktuelle Evidenz, dass digitale Technologien keineswegs die geistige Leistungsfähigkeit im Alter negativ beeinflussen, sondern im Gegenteil einen schützenden Beitrag leisten können.